司馬遼太郎は雑木林が好きで自宅の庭を雑木林風にしてもらった。現在の記念館(東大阪市)は自宅と隣接して安藤忠雄さん設計の建物で構成されており、建物の周囲にも同じ種類の草木が植えられた。開館して二十一年が過ぎ、元々の自宅の庭と新しい庭が一体化して森のような雰囲気になった。木々の小径伝いに書斎があり、ガラス戸越しに執筆していた机、本棚の資料類といった光景が見られる。

書斎の前には直径八十五センチのヒューム管が置かれ、春には菜の花、夏には露草が育っていた。司馬遼太郎はクスやシイといった高木、花なら豪華なものよりタンポポ、菜の花、レンギョウ……といった山野草を好んだ。

書斎前の菜の花には執筆の合間に水遣りをしたり、ペンを置いて眺めたりするとき、軽い気力のようなものを感じたという。今も記念館のボランティアの皆さんの協力でその雰囲気を保ち、来館者をお迎えしている。

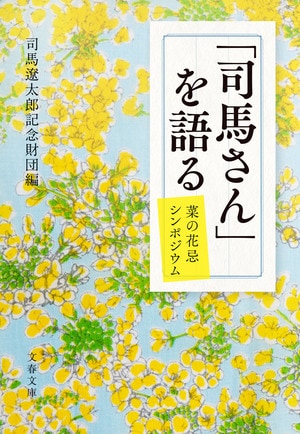

司馬遼太郎の命日である二月十二日を「菜の花忌」と呼ぶのもそこに由来し、長編に『菜の花の沖』があるからでもある。その日の前後に、毎年、東京、大阪交互で開く司馬遼太郎記念財団が主催する司馬遼太郎賞の贈賞式とシンポジウムの催しにもその名を冠した。

シンポジウムは司馬遼太郎が亡くなった一九九六年の翌年に大阪・ロイヤルホテルで開いた第一回以来、これまでに二十五回(二〇二一年大阪会場は延期)開いており、記念館の会誌「遼」にその要約を掲載している。

識者の皆さんが司馬遼太郎のさまざまな面を語り合われた記録が、司馬遼太郎生誕一〇〇年にあたる年に一冊の本として世に出ることになった。

振り返ってみると、時の流れの早さを感じ、その折々のパネリストの皆さんの顔やその表情が、それぞれの会場や満席の客席の雰囲気をともなって思い出される。

第一回の「私たちの司馬さん」はとくに印象深い。なにしろ司会を担当された青木彰筑波大学名誉教授は、司馬遼太郎の新聞社時代の同僚で、財団の常務理事として草創期を牽引してくださった。安野光雅画伯は『街道をゆく』の挿し絵を担当されたし、作家の井上ひさし先生は司馬遼太郎賞の選考委員であり、姜在彦(カンジェオン)花園大学教授は朝鮮近代史、思想史を研究され、財団の設立当初から評議員を十四年の長きにわたって務められた。いずれも司馬遼太郎と親交の深かった方々で、四氏とも身近に接し、良き話し相手であったばかりか理解者でもあった。語られるエピソードから、笑顔の司馬遼太郎が浮かび上がってきた。

私は日常生活の場で不快な顔や怒った顔を見たことがない。だから、司馬遼太郎を思い出すときはいつも笑顔であり、その笑顔はユーモアに満ちた会話の雰囲気に包まれて表れる。

井上先生はその後に開館した記念館の図録に「司馬学校を夢見て」というタイトルで「ここがひとびとのための、たのもしい知の助け合いの場所になり、やがてそれが学校のようなものになることを」と書いてくださった。「私たちの司馬さん」は記念館活動の原点でもあった。

二〇〇七年の第十一回の「司馬作品の輝く女性たち」は、常日頃から疑問に思っていたことの回答でもあった。ずいぶん以前に「司馬さんは女性が書けない」という評論家の記事を読んだ。「そうだろうか」と思いながら、司馬作品の女性像を思い浮かべた。

『梟の城』の小萩、木さる、『竜馬がゆく』の乙女姉さん、千葉さな子、おりょう、お登勢、『燃えよ剣』のお雪、『ペルシャの幻術師』のナン、戦国時代の北政所、細川ガラシャ……。それぞれに自立したなんとも魅力的な女性像だろう、と思っていた。自立、という言葉を思い浮かべて、捉え方の視点に相違があるからだろうか、ということに気づいた。