私の思考の起点には、常に1995年がある。

この年、私は20歳。大阪外国語大学でヒンディー語を専攻していた。この年の1月17日早朝、大阪の自宅で寝ていた私は、突然の激しい揺れで目を覚ました。阪神淡路大震災である。

数日後、テレビを見ていると、被害が大きかった長田から中継が行われていた。そこには倒壊した自宅跡で探し物をする老婆が映されていた。

レポーターは「何をお探しですか?」と彼女に尋ねた。すると、少し戸惑ったような、そして「何を当たり前のことを聞くんだ」といった憤りの表情を浮かべながら答えた。

――「位牌です」。

テレビの前の私は、心が激しく揺さぶられるのを感じた。

私の自宅には当時、仏壇はなかった。地震後、自宅に戻って真っ先に捜したものは財布だった。

私は、この老婆を通じて私の中の空白と出会った。神戸の街が崩壊する姿を見て、私は戦後日本の価値を疑った。経済的成功を追求し、コンクリートを抱きしめて生きる人生の脆さを痛感した。私は老婆の姿から学ぶべきものがあると直感した。それは20年間の生活の中で、最も避けてきた「宗教」という存在だった。

私は、震災以降、密かにキリスト教や仏教の勉強を始めた。これまで宗教とは弱い人間がすがる前近代的遺物だと思っていた。しかし、本当に脆弱なのは、近代的価値を抱きしめて来た私の方だった。

8月になると、また世の中が騒がしくなった。1995年は戦後50年の節目に当たった。当時の内閣総理大臣は村山富市。彼は日本による侵略と植民地支配を謝罪した「村山談話」を発表した。これに対して、右派論壇が噛みついた。雑誌には「自虐史観」「東京裁判史観」などの文字が躍った。

私は、ここでもう1つの問題に直面することになった。「ナショナリズム」である。私はこの時、自分のなかに愛国心があるのかどうかも分からなかった。そもそもナショナリズムに対してどのようなスタンスで挑めばいいのか、見当がつかなかった。

精神の空白と出会い、生きる上での支柱を探していた私にとって、「宗教」と「ナショナリズム」という大きな課題が押し寄せてきた。

私がこの時関心を持ったのは、戦前日本の右翼思想だった。戦前の思想は「ナショナリズムと宗教」が歪に肥大化したものに思えたのである。

その時、である。

インドに大きな政治的転機がやってきた。1998年のヒンドゥー・ナショナリスト政党・BJP(インド人民党)の政権奪取である。ヒンディー語を専攻しながら、現実のインドへの関心をもてずにいた私は、一転してインドの現状に興味を持った。

私は京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科に進学した。そこで田辺明生先生を師として、文化人類学を学んだ。私は、BJPを支える末端の人たちと生活をともにしたいと思った。文献研究を通じては獲得することのできない「ナショナリズムと宗教」の実感とリアリティを手にしたいと思った。

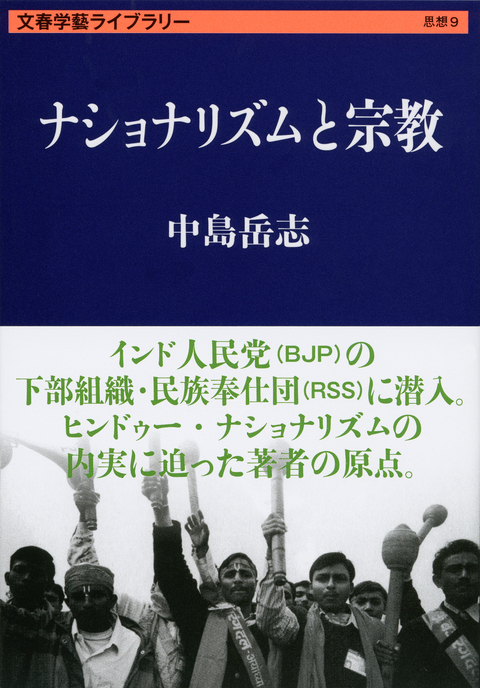

1999年、私はインドの地に降り立った。そして、RSS(民族奉仕団)の末端組織のメンバーと共同生活を送り、ヒンドゥー・ナショナリズム研究をスタートさせた。

本書は、その研究をまとめたものである。本書の出版後、私の関心は再び、戦前期の日本の右派思想へと傾斜して行ったが、追いかけているテーマは20歳の時から変わっていない。

現在の私は相変わらず「今を生きる自分の場所」を問い続けている。そして「今の日本」を相対化するために、空間軸をずらしたインドを研究し、時間軸をずらした近代日本の精神史を研究している。

(「学藝ライブラリー版あとがき」より抄録)