第4回より続く

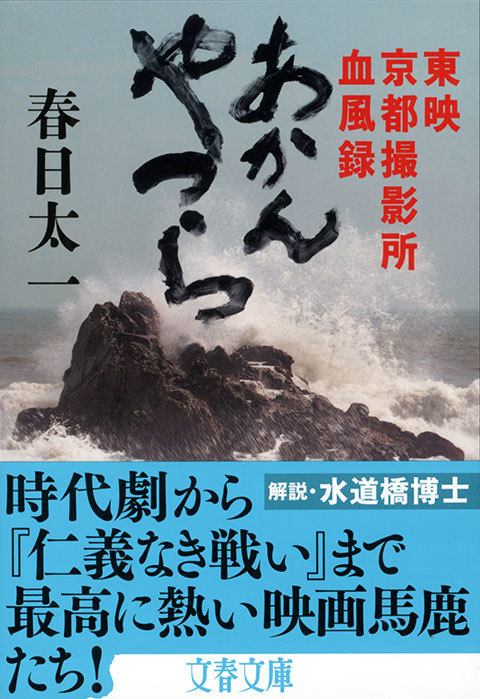

時代劇から「仁義なき戦い」まで数多くの傑作映画を生み出してきた東映京都撮影所の歴史をダイナミックに描いた『あかんやつら』(春日太一・著)。このたび文庫化され、渾身の解説文を書いた水道橋博士。

今回、読書の秋にぜひオススメの一冊として、本書をより多くの人に読んでもらいたいと思った博士がWEB限定で公開する、文庫本の解説よりも長い“一万字”解説をお楽しみください。

秀逸なる映画本の読後感は、一編の映画を見終えた感慨に一致する

淡々と年代を追いかけ、時間軸を進めていく本書だが、それでも抑え切れない筆者の衝動が、時折、頁一杯に炸裂する。

マキノ光雄の侠気、東映が忠臣蔵を作り続ける意味、岡田茂の超人的な人間力、若手監督やプロデューサーの台頭、脚本家・編集マンの独自の技術力などに言及するばかりか、殺陣師・谷明憲の証言から、近衛十四郎の役者魂に筆が走り、若山富三郎と鶴田浩二の確執から「若山一家」の逸話に興が乗り、12年ぶりに京都へ帰ってきた萬屋錦之介の涙を活写する。

しかし、春日太一の真骨頂は本書でもやはり裏方エピソードなのだ。読み方によっては、この本は、東映の殺陣師の歴史、スタントマンの歴史とも読めるのだが……。

特に印象的なのは「仁義なき戦い」の章。

この時代の深作欣ニ監督の手持ちカメラの手法の斬新さは、今でも各所で語り継がれているが、その真髄、その技法の一つとして、メインカメラマンの後ろで、瞬時にピントを合わせるだけの助手の存在があったことが初めて明かされる。

映画史のなかで、今まで陽の目を見なかった名も無きプロフェッショナルの仕事にも本書は、後方より、カメラを万年筆に替えて見事にピントを合わせてみせた。

また、他社、角川映画であり松竹製作であったが、その実態は、深作欣ニ監督による東映京都撮影所物語そのものであった『蒲田行進曲』にも長々と頁を費やしている。

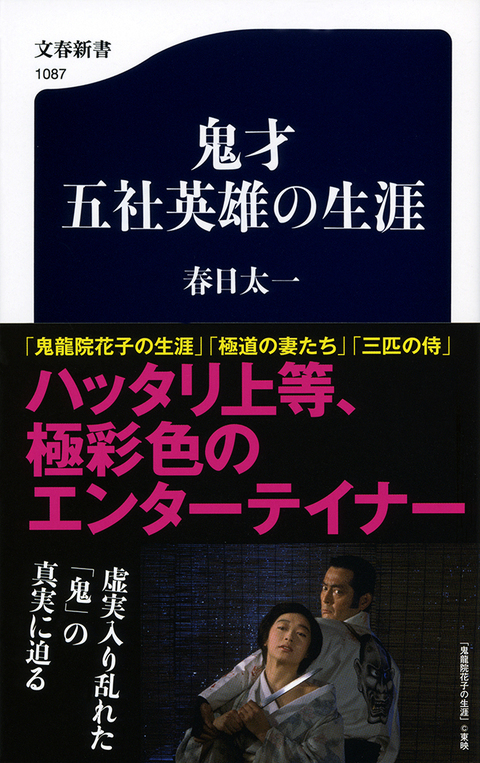

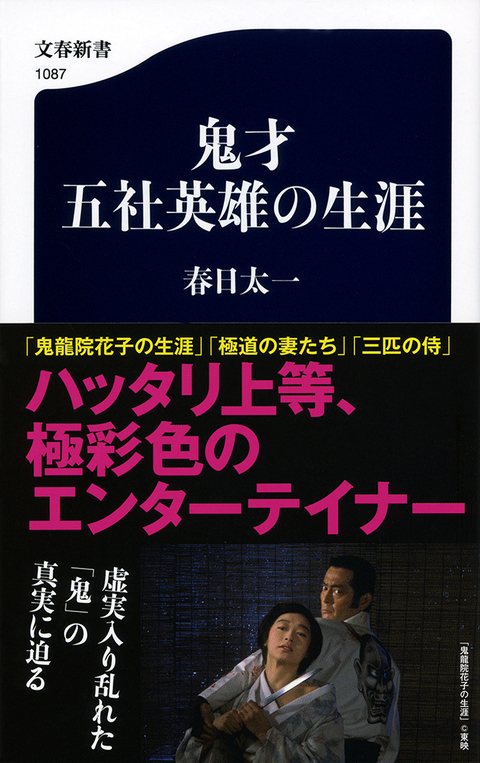

そして興隆するテレビから斜陽期の映画へ転身を遂げた五社英雄監督への語り口調は一際、熱を帯びている。(実際、春日氏は、この大冊でも書き足らず、河出書房新社で丸ごと一冊五社英雄のムックを責任編集、それでも、熱が冷めやらず、この8月には文春新書より『鬼才 五社英雄の生涯』を上梓することになるのだ)

事ほど左様に、活動屋魂が迸る、熱き血潮の挿話は数限りない……。

さて、春日太一氏は、このジャンルの書き手としては稀に見るほどに、現在、売れっ子であり多忙だ。

週刊文春『木曜邦画劇場』では旧作の日本映画の紹介。

週刊ポスト『役者は言葉でできている』では映画俳優へのインタビューを「専門誌ではなく一般誌で」長期連載を担当している。

後者は単行本『役者は一日にしてならず』(小学館 2015年)に纏まり、今後はシリーズ化されることだろう。

当初「役者のインタビューはしない」を旨にし、映画やドラマに携わる撮影所の裏方だけの取材による執筆を自らのスタイルとしていたが、2010年に『SPA!』誌で役所広司インタビューを契機に前言を撤回。

その後、三國連太郎、仲代達矢という重鎮に膝を交えて話を聞くことになる。

そして、その一部が『仲代達矢が語る日本映画黄金時代』(PHP新書 2013年)に纏まっているだけでなく、今も継続した取材と交友が続いている。

仲代達矢も、まるで遺言を語るかのように、その日本映画の黄金期の体験を文字に残すことを春日太一氏に託しているかのようにも思える。

![東映の歴史とは、すなわち、成功と蹉跌とが糾う、生き残りの歴史である。――水道橋博士(第5回[最終回])](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/7/9/480h/img_79f3b4f1e3d4d8dc76bc89f078b2df69111179.jpg)