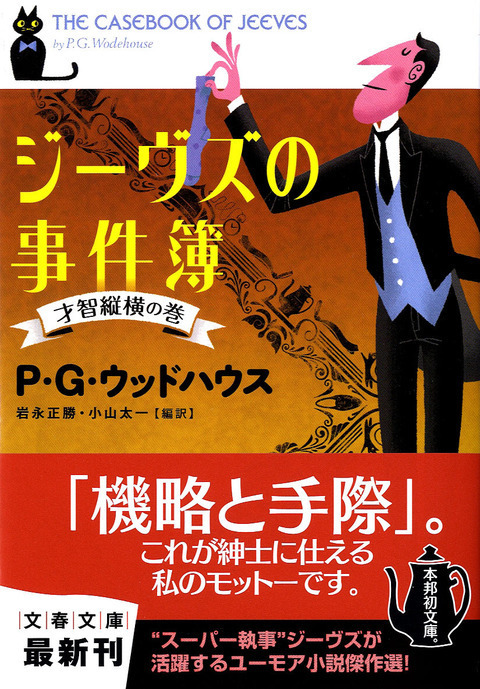

イーヴリン・ウォーや吉田健一も愛したユーモア小説の巨匠P・G・ウッドハウス。世界で百年にわたり読まれ続けるその主要作品を収める戦後初の選集の刊行が開始されました。第1巻は完全無欠の従僕ジーヴズを描く『ジーヴズの事件簿』。編訳者二人が語るその魅力とは?

岩永正勝(いわなが・まさかつ)

1940年生まれ。東京大学教養学部教養学科卒業。ロンドン在勤中にウッドハウス作品に出会い、中毒となる。現在、日本人で唯一の英国P・G・ウッドハウス協会会員。訳書にブリット・ヒューム『ボス』(毎日新聞社)。

小山太一(こやま・たいち)

1974年生まれ。英国ケント大学英文科博士課程修了。イーヴリン・ウォーら、30年代以降の英国喜劇小説の研究過程で避け得ない存在としてウッドハウスに出会う。訳書にイアン・マキューアン『贖罪』(新潮社)など。

岩永 ウッドハウスの本は『聖書』の次に売れているという人がいるんですよ。

小山 あり得ることですが、でもシャーロック・ホームズも抜いていると?

岩永 作品数がホームズより多いから。僕もおおよそ全部、読んだつもりなんですが、ストーリーがほとんど同じなんで、こんがらがっちゃう。だからこうして帳面につけたりして(笑)。

小山 ウッドハウスの小説世界には「偉大なるワンパターン」というようなところがあって、そのあたりはミュージカル・コメディに近いかもしれませんね。それも三〇年代のフレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのあの呼吸。

岩永 実際、ウッドハウスはミュージカルの仕事をしているでしょう。いちばん有名なのは映画《ショウボート》の「ビル」という歌の作詞です。

小山 もしかすると、アステアとロジャースの映画の原作がウッドハウスだったりして(笑)。

岩永 ウッドハウスという人は四六時中、プロットを考えてるんですよね。筋を練りに練って練りに練って、その上にユーモアの肉付けをしていく。

小山 しかも何度も書き直して。ウッドハウスの文体は、英語の散文のいきつくところまでいった形であるというのは、間違いないと思います。

岩永 長編になると本当に綿密に組み立てられているのがはっきりわかりますね。

小山 短編でもそう。それも二回、三回読まないとそれとわからせないという、そのあたりが作者の粋なんですね。

岩永 さらっと読み飛ばして、あとになって、待てよ、と思って読み返してみると、やっぱり伏線があった、とニヤリとするような。

ジーヴズとバーティ

小山 ウッドハウスというとまず、ジーヴズと若主人バーティの物語を書いた人、ということでいいんですか。

岩永 オーストラリアなんかに行っても、まず「ジーヴズ」ですからね。でも実際には二十世紀に入ると、バーティのような若い金持ちが個人の従僕を持つというのは少なかったわけでしょう。だから、あの世界は現実ではないんです。

小山 ジーヴズが、バーティの趣味の悪い服装を咎めるのがシリーズのお約束ですが、ジーヴズの服の好みってのは恐ろしく保守的なんですよね。いま僕が着てるチェックのワイシャツなんてのは、彼は認めなかったと思います。

岩永 捨てられちゃうな。

小山 彼が許すシャツはおそらく白でしょう。せいぜいストライプまで。ネクタイは水玉かレジメンタルしか認めなかったんじゃないかなあ。

岩永 堅い本ばっかり読んでいるんですね、ジーヴズは。とりわけスピノザが大好きだとあります。

小山 人間の自由意志の否定のうちに逆説的な自由を見出すスピノザを読んでいるあたり皮肉ですよね。

岩永 あと博打の天才。バーティがジーヴズに意見を聞くと、必ず勝ち馬を知ってるわけだし、カジノに行っても必ず勝つ。なのに、なんで従僕なぞをやってるの? というのがいちばん素朴な疑問。

小山 そんな天才を従僕に持つほどの金持ちなのに、バーティ・ウースターは貴族ではないんですよね。

岩永 それが昔からの謎なんです。

小山 ただ、基本的にバーティが動き回る世界が上流階級(アッパークラス)のそれであることは間違いないでしょう。もっとも、実際のイギリスの上流階級とは全然ちがっているわけですが。

岩永 でも、作中に《のらくら倶楽部(ドローンズ・クラブ)》なんてハチャメチャなどら息子のクラブが出てきますね。似たようなクラブは現実にあったみたいですよ。

小山 いまでもロンドンの高いホテルのバーとかに行ったりすると、この人ら、働いてんのかなあという感じの若い連中が、酒飲んでたりしますからね。

岩永 バーティというのは一切、人生に目的をもっていなくて、悩みというものがないんですよ。

小山 虚しさとか経済的心配であるとかいった現世的な悩みはバーティの人生には最初から存在していない。ふつう、そんなことをしたら小説は成り立たないだろうと思うのに、成り立っちゃうのがすごいところで、だからウッドハウスは唯一無二の才能なんです。

さらっぴんの笑い

小山 ウッドハウスの小説は絶妙の平衡感覚で人生の暗いものを避け続けていくという感じがありますが、本人は明るい生い立ちの人じゃないんでしたね。

岩永 親戚をたらい回しにされたりして、かなり不幸だったんですよ。奥さんのエセルというのも、僕は世界の三大悪女の次にくるような悪女だと思うんだけれど、ウッドハウスは最後まで尽くす。不思議なくらいやさしいんだ。

小山 不幸を不幸と感じない人だったのかな。心のなかに不幸を中和する装置みたいなものがあって、彼の見る世界から不幸な要素は捨象されていたのでは。

岩永 人を楽しませるので頭が一杯で、自分の不幸まで気が回らなかったとか。

小山 ああ、そうかもしれない。ウッドハウスが古びないのは、いつまでもまっさらだからなんですよ。彼のユーモアは、さらっぴんの笑いのままで、ずっと変わらなかった。世の中が第二次大戦とか、暗い暴力の時代をくぐり抜けていっても、全然。

岩永 九十歳以上まで長生きしたわけだけど、最後のほうになると、自分自身が小説の世界に住んでると思っていたんじゃないかしら。

小山 あ、そうかもしれませんね。それは幸せだなあ。自分の世界に住むというやつですよね。

岩永 きっと葛藤はあったんだと思うんですよ。けれど、出てくる文章は秋の青空みたいにすっきりしていた。

小山 ウッドハウスと同じものを探すとしたら、落語の若旦那ものとか、そっちのほうにいっちゃうんじゃないですか。あの向こう見ずな気楽さというか。岩永さんが以前、ウッドハウスは日本語に訳すと林家(はやしや)なんだ、という文章を書きましたけれども、むちゃくちゃなようでいて、かなり当たっているような気がします。

岩永 僕が英国ウッドハウス協会の会誌に寄稿した、ウッドとハウスで林家というやつね(笑)。

小山 小津安二郎もウッドハウスに近いユーモアの持ち主だと僕は思うんですよ。戦前の《淑女は何を忘れたか》なんていう作品は、非常にウッドハウス的なものを感じさせます。マニエリスティックな呼吸の会話など、よく似てるなあと思うことはありますよ。

岩永 実際に小津はウッドハウスの本を読んではいなかったんだろうか。

小山 読んでたとしても、おかしくはない。いや、読んでたと思いますよ。ウッドハウスは戦前の日本のモダン都市文学という文脈にはまってかなり紹介されていたし、小津はすごくモダンな青年だったから、ウッドハウスの載った「新青年」は読んでたでしょう。うん、ウッドハウスを読む小津安二郎って、なかなかいい図かもしれませんよ。

人工的かつナチュラルな

小山 これは僕としてもすごい苦労した翻訳でした。

岩永 そうでしたね。

小山 完璧なんですよ、この散文は。ひとこと足してもひとこと引いてもだめ。だから日本語もその呼吸にできるだけ近づけたいんだけども、悲しいかな、そこは才能の差ですね。

岩永 文章自体は、いわゆる平易な文章と言ってしまっていいのかなあ。

小山 平易なんですが、あれはおそらく、声に出したときに、その調子のよさが活きる文章なんでしょうね。おそらくウッドハウス自身の心臓の鼓動と軌を一にするようなリズムをもった散文。だからいちばん人工的、かつ、ナチュラルな散文だと言えばいいのかな。

岩永 まさにそのとおりですね。ウッドハウスの文章は平易だ平易だと言うけど、なんのことはない、読んでて心地いいという意味なんですよね。訳しやすい文章では必ずしもない。

小山 これだけは強調しておきたいんだけども、僕らは、訳者が笑い出すということは絶対にするまいと心がけました。

岩永 ユーモア小説だからといって、はしゃがないようにしましょうと。

小山 読者を笑わせるものであって、こっちが笑ってどうするということですよね。そういう美意識はウッドハウスの小説にはものすごく強く感じます。

岩永 こういう才能というのは、訓練とか教育で習得できるものじゃないわけでしょう、たぶん。ウッドハウスを継いだという作家は聞いたことがないですし。

小山 日本でウッドハウスに近いユーモア小説家って誰かいるのかなと考えたことがあって、結論としては、佐々木邦(ささきくに)ではないかと。佐々木邦は英文学の先生ですから、ウッドハウスは絶対に読んでいたと思います。彼の小説はじつに会話がワンパターンで、先も読めるんだけれども、読んでて気持ちいいんです。

岩永 ジーヴズに限って言えば、僕は「ドラえもん」に似てると思う。気のいいやつが難問を抱えて困っているのを、最後に助けてやるという(笑)。

小山 人生というのはバカバカしい喜劇だというのが、モダンな喜劇のあり方です。でも、この浅ましい世界とは別に、天国のような喜劇の世界もあるんだという、それがウッドハウスの喜劇のあり方だということでしょうね。