矢田部のアルコール依存症の描写も凄まじい。作品の約四分の一の時点で不意に矢田部が揺らぐ。飲んだ瞬間の「おまえは、何を我慢していたのだ」という言葉も恐ろしいが、通常作家が「堕ちていく男」を書く時はまっさかさまに、勢いよく堕とすものだが、矢田部には融が持っていた木刀、光邑との会話など「改善されるかもしれない出来事」がポイントとして用意されており、しかしそれでもなお飲酒は止まらないのである。そのことにより読者の緊張はさらに増していく。この見事な手法。父子の物語であるから女性は慎重に脇に逸らされ、矢田部は女と出会うが著者は矢田部に「女性による救済」を許さない。このことにより物語がさらに集中し凝縮したものになる。

なぜ融の剣にはあのような殺意が宿るのか。融には恐らく特異な生育背景はない。だがこれは「才」につきると言える。才能とは、それだけで戦慄を帯び危険を内包する。特に融の才は剣であり、それだけで融の存在そのものを後に危うくする――矢田部の父のように――かもしれず、既に作中で光邑に言及されている。ある意味矢田部も同じである。光邑の発した「苦しめ苦しめ」の言葉は二つ続くことで軽やかさを有し、この小説自体を浮上させている。さらに時系列を慎重に読めば、矢田部父子の「戦い」の時、矢田部は既にアルコール依存症の状態にある。つまり矢田部の父はアルコール依存症の息子を前にし、あのような「戦い」をしたことになる。そこに思いを馳せる時、父の行動の本当の深み/悲しみが伝わって来るのである。

矢田部と融の対決が剣道場だけに留まらないのもこの小説のポイントであるように思う。矢田部の家の玄関先で、さらには庭で、つまり「日常」の中に、あの戦慄の奥深い命のやり取りが行われている。さらに言えば、

「ほう、研吾。おまえに、そんな顔ができたか。それとも、酒精の力がそうさせるか?」

「光邑師範……俺を止めるのに、二人の若造だけで大丈夫か?」

この読み手がゾクゾクする矢田部と光邑の緊迫が最大に高まるのも(藤沢氏は、実にこういう描写が巧みである)寝たきりの父が置かれた病院である。融が覚醒する場は剣道場だが審査会場だ。つまりこのような世界の深淵は、日常の中に溶けてそこに「在る」。恐ろしい空気の張りつめや禅の世界とリンクする深みの入口はつまり、剣道場や寺などの閉鎖された密室のみにあるのではない。世界の見方を変えれば、すぐ我々の日常の中に、風景の中にある。青春小説、という日常の中に、このような深淵な言語空間が同在しているこの小説はつまり、この世界そのものをそれだけリアルに描き出していると言えるのではないだろうか。

あらゆる優れた小説がそうであるように、この小説を読み終えた後、世界はいつもと違って見える。

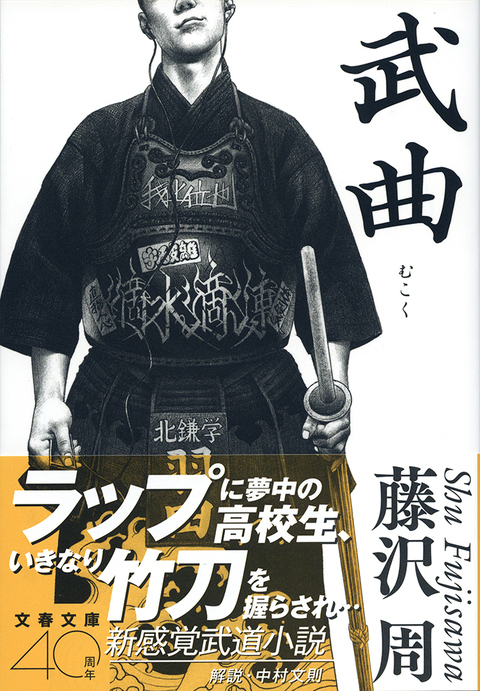

最後に完全に余談な告白であるが、僕はある二つの短編小説を読み、内面が揺さぶられ、その作品が掲載されていた文芸誌の公募の賞に書いていた小説を送り、作家デビューした経緯がある。その二つの作品のうちの一つが藤沢氏の「第二列の男」だった。藤沢氏は現代文学の若手達に多大な影響を与え続ける巨大な存在であり、この小説は円熟へ向きながらかつ尖り続ける氏の新たな境地といえる。