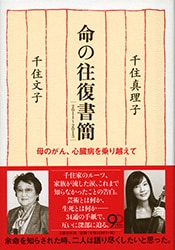

『千住家、母娘の往復書簡』を改めて読んだ。

実は当時から、母と妹が往復書簡をやりとりしているのは横目でちらちらと見ていた。何かやっているな、と思ってはいたが、私たち3人兄妹の中で、ある意味で妹が一番本気で母と喧嘩をしたり、「呆れてものが言えない」などとお互いに言い合っていたので、どんなどろどろの内容になるのかと少し心配もしていた。蓋を開ければ、母の筆力の確かさと詩的な文章の世界、そして妹の体当たりとも言える真摯な態度が正面から激突し、ある均衡に至っている。このバランス感覚には、他人ごとのようだが“いやあご立派”と言うしかない。よくもまあ、このような難しい諸々を丁寧にきちんと、同時に丁々発止とやりあいながら、見事なハーモニーを奏でたものだと感心する。妹の演奏家としての確かさはここにも生かされていると感じた。なぜならアンサンブルとは相手の音を片耳で聴きながら自らを活かすことだから、これはまさに音楽家とその母ならではの面目躍如の世界と言える。結果、母はこの本の中で、まるでCD収録された演奏家のように、永遠に生き続けることとなったのだ。

本にしよう、ともちかけて下さった文藝春秋には感謝の気持ちが絶えない。そしてめでたく文庫にもなり、それで私にも解説を、と話が来たのであるが、母と私との大概のことは色々なところで既に活字になっている。ただ母との明かしていない話が一つだけある。しかしこれは実に情けない内容で、吐露するのも躊躇する程だが、この際書かない訳にも行くまい。

実は母が亡くなって、東京の自宅で一人になって(正確には私と母の遺体!)、まず脳裏をよぎったのは「死んだ母が化けて出て来たらどうしよう」などという馬鹿馬鹿しくも嘆かわしいことだった。というのは母は生前から冗談が好きで、亡くなる少し前までそんな内容の笑い話をしていたような気がする。それで母が亡くなったあと、あの世で何やら不思議なパワーを身に付けて、私を驚かせて大笑いしようとたくらんでいたとしても不思議はない。そう真面目に思って、恐ろしやとぞっとしていたのだ。

母ならやりかねない。幼い頃言うことを聞かない私たち3兄妹の前でバタッと倒れて“死んだふり”をして大いに驚かせ、息も絶え絶えに生き返った、という演技をして一同大反省をさせたこともある母だ。それに生前から母を怒らせると、決まって「そんなわがままを言うなら、死んだら化けて出てあげるから、覚えておきなさい!!」と幾度となくすごまれていた。その時は「何言ってんだい!」と鼻でフンと笑っていたが、いざこの状況だと立場はガラリと変わる。相手は本当に死んでいるのだから、圧倒的に形勢不利だ。

そもそも、母が亡くなって、葬式までの間、ドライアイスにくるまれた母の遺体は「お兄ちゃんよろしく」と弟と妹に言われ、「ま、待ってよ」と言う間もなく大崎の病院から私の市ヶ谷の自宅に運ばれて、彼らは早々に帰ってしまっていたのだった。そして式までの約1週間、どうすんだ、と思いながら私は母の遺体とともに、たった二人だけで過していたのだ。この時点で妻はまだ自宅のあるアメリカにいる。友だちを呼んで泊まってもらう訳にもいかない。一人でとり残されてしまったようなこの空間は、思えばかなり普通ではない。

亡くなり、しかしいつものベッドに寝かされた母の顔はまるで生きて眠っているようだった。だからこそ、また私のイマジネーションも掻き立てられ、冗談好きの母のことだから、ぱっと見たら片目だけ開けていたり、にっと笑ったりしていたらどうしよう、とかその場を体験したことのない人には到底伝わらないと思うが、とにかく遺体の母と二人きりの慣れない空間の中で、妄想は妄想を呼び、オカルトチックなことも思いっきり考えてしまっていた訳だ。

母なんだから化けて出て来ても怖い訳じゃないや、出るなら出てよ、ここは自分の家なんだからさあ、なんて声もかけたのだが、そうは言ってもじゃあ、とその気になられたらあまり気持ちのいいものではない。私がそんなことを考えながらびくびくしているのを見て、母はあの世から「このおくびょう者!」と高笑いしていたと思うが、私が日本にいる時、可能な限り時間をつくって、母の大好きだったすし屋や中華料理や焼き鳥や、鉄板焼にしゃぶしゃぶ、日本そばや天ぷらやうなぎに連れ出して “親孝行”して(真心から)いた我が身としては、これでうらめしやと化けて出られたらやってられないよ、とも思っていた。

母もさすがに私のこのおののく有り様を見てあわれに思ったのか、ついぞお出ましはなかったのであるが、そういえば母と最後に交わした会話は何だったのだろうと思い返してみる。それは病室で会話できるギリギリ最後の状態、私は母にこう言われたのだった。

「ヒロシ、しっかりしなさい」

しっかりしてくれと言いたいのはこっちの方だ。点滴につながれ動けない母を見て、そうも思ったが、最後まで不憫な息子を励ます強い母なのであった。50も半ばになって、大学の学長までやって、それでこの一言。うれしいような、かなしいような、というところであった。

とにかく、母は亡くなった。

そしてまず3人兄妹で最初にしたことは何かというと、それはシャンパンで乾杯し、「お疲れ様でした!」と口々に母に語りかけたということだった。これは不祝儀の際によくある“献杯”ではなく、あくまで“お祝いの乾杯”だった。何という不謹慎な、とは思わないで欲しい。長い闘病生活は熾烈を極めていた。これ以上の苦しみはないという位、母には辛い最後の数週間だった。3兄妹は、しかしどうすることもできなくて、24時間交代で付きっきりになって、ただ膝をさすったり手を握ったりして見ているしかなかった。母みたいに子育てに全人生をかけ、何一つ悪い事もしていなくて、人に恨まれるようなことは何もない人が、何でここまで苦しまなくては死ねないんだろう、と私たちは思った。申し訳ないけど、この世に神も仏もないかもしれないな、とも私は感じた。

少しずつ、静かに、あちら側に引っ張られるように意識は遠のき、しかしまたこちら側に必死に戻って来て、という様なことをくり返し、ついに母が帰れぬ側に行ってしまった時、3兄妹は母の枕元に揃うことが出来ていた。容態の悪化を聞き、戻っていた私が弟とやきもきしながら待つ中、演奏会から病院に急行した妹が母の枕もとに到着したことを確認したように、母は3兄妹の前で息を引き取ったのだ。

瞬間、亡くなって悲しい、とかもっと生きて、とか、あの過酷な闘病に付き添ったら、決してそんなことは口からは出ない。「楽になって本当によかった」というのが私たちの本心だった。だから私たちは天寿を全うしたことに、そしてこれ以上苦しみが続かないことに乾杯したのである。

青山葬儀所での葬儀は盛大なものだった。祭壇は友人の池坊由紀さんが花のアレンジをして下さり、ファンの方々、そして宗教界、政界、財界、文化人関係の本当に多くの方々から弔電や花が届き、葬儀委員長はノーベル賞の江崎玲於奈先生が務めて下さった。妹は「もう全く不服はないよね! ふらふらしないでちゃんと天国行ったよね!」と母に最後に声をかけ、私や弟も「そうだ! そうだ!」と頷いたものだった。

2013年まで母は東京の自宅でよたよた生きていた。会いたい時はそこに行けばよかった。今は母は至る所で生きている。原稿を書いているこの私の目の前にも、展覧会を開催しているベネチアにもシンガポールにも母はちゃんと来ていて、現地の霊たちに「うちの息子をよろしく」とあいさつしている。これからは思えば思う時、母はいつも身近にいるのだ。妹も弟もそう感じているに違いない。

『千住家、母娘の往復書簡』を書いていた時の母と妹は、この世の修羅の旅をしていたのだと感じる。その意味で、この本の中にこそ、母と妹の命の輝きはあると改めて思った。時間をかけて語り尽くし、それが一冊の本となって“文章の二重奏”として実ることになった母と妹は、つくづく幸せものだ。