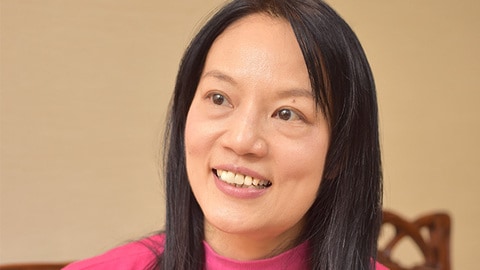

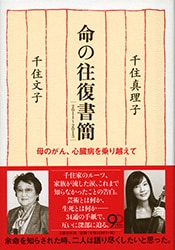

僕達兄妹は、人生で一番来てほしくない瞬間をいつも恐れていた。それは避けては通れない、母の人生のエンディングである。兄妹それぞれに、熱いパッションと愛情を注ぎ続け、正に共に生きた最愛の母の最期を迎える為に、多分僕達は何年もかけて心の準備をしていた。そしてこの往復書簡は、1926年3月4日生まれの母と1962年4月3日生まれの妹・真理子という、兄妹の中でも特に不思議な強い運命で結ばれた、母と真理子だからこそ書けた別れの準備でもあるのだ。その舞台裏を知っている僕は、今までこの本を読む事が出来なかった。あの闘いの日々を振り返るにはまだまだ時間が必要だ。母は病気について公にされる事をとても嫌い、親戚にすら詳細は伝えていなかった。だから僕は複雑な思いでこの本の扉を閉ざした。今回、母をおくってから2年が経ち、文庫化されるのをチャンスに、やっと勇気を出して読んだ。母と真理子が歩いてきた軌跡、そして千住家の軌跡は昨日の事の様によみがえる。このすぐそばに僕もいた。次男の僕は母の相談相手だったので、もう一つの側面から往復書簡がよく見える。文学少女でもあった母は、悩むとよく文章を書いた。我が家にとって手紙は当たり前の通信手段だったのだ。母の表現は感性のかたまりで、僕達の源泉でもある。この書簡を読み、母が懐かしい。

真理子が12歳でヴァイオリニストとして世間の注目を浴びてから、実に様々な事柄が我が家に起きた。良い事も予想も出来ない程の試練もあった。幼い女の子が大人のクラシック音楽界という、一般家庭にとって全く未知の世界で注目されたのだ。様々な視線が一気に千住家に向けられた。父は朴訥な学者で、複雑な人間関係に余り長けていない。実力さえあれば理解される、という父の信念のもと、家族は団結した。妹にヴァイオリンを弾かせる為に、兄も僕も自分に出来る事を考え、役割分担をして母と真理子を支えた。いわば「十代の千住真理子」は家族全員だったのだ。兄・博が画家になったのも、僕が作曲家になったのも、そんな稀有な運命に導かれた。夢中になれば、どんな道を選んでも良い。それが父の考えで、それを実践する真理子の体験を糧に、僕達も道無き道を選び、母も又同行者となり同志となった。真理子が世に出てから随分長い間、僕と兄には「千住真理子のお兄さん」という代名詞が付いていたが、それもいつの間にか「千住三兄妹」と言われる様になった。