小早川当馬。職業:俳優。年齢:三十五歳。本名:早川健彦。出身地:新潟県。経歴:学生時代に第一回スタリオンボーイコンテストでグランプリを受賞してモデルとしてデビュー。その後俳優として活動を始め、代表作に舞台「氷河期に生まれて」「七人の怒れる女たち」、テレビドラマ「眠れぬ夜の御伽噺」など。キャッチフレーズ:種馬王子。余命:一年。

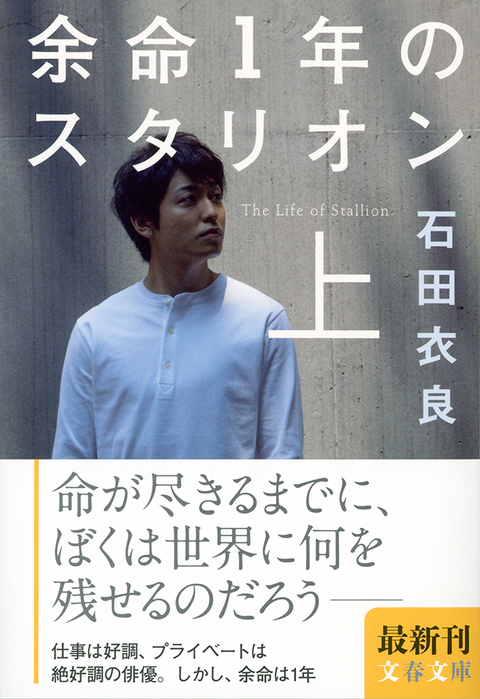

人気俳優の最後の挑戦を追った『余命1年のスタリオン』は学芸通信社の配信で新聞七紙に連載されたのち、二〇一三年五月に単行本として刊行。本書はその文庫化作品だ。がんを患っている主人公とくれば、壮絶な闘病記や最後の日々を感動的に描いていると思われるかもしれない。いや、確かに辛い場面もあれば涙&感動の展開も待っているのだけれども、本作には独特の軽やかさがある。石田さんならでは、とつくづく思う。

ではその軽やかさの秘密は何か。総括して言えば、最期に向かって閉じていく話ではなく、開いていく話となっているからだ。

まず挙げられるのが、当馬のキャラクターである。傍から見れば華やかな芸能界で、下半身ジョークが得意な種馬キャラとして人気を博している人物が本作の主人公だ。さらには残りの人生をかけて作ろうとする主演映画がラブコメディであったりと、深刻さを削ぎ落すかのような設定。あえて軽さを出そうとする意図があるのかもしれないが、しかし、決してそれだけではない。どんなに華やかで陽気な人物にも死は訪れるものであるし、どんなに明るく喜劇的な作品であろうと、その裏には作り手たちの真摯な情熱があることも、本書はきちんと描いている。深刻で重厚で真面目なものだけが崇高なのではない、と教えてくれているのだ。

たとえば、難治性のがんと診断され、一年後の生存率は五〇%だと言われたら、自分だったらどうするか。私がまず思い浮かべるのは身辺整理だ。具体的に身の回りの品々を片付け、抱えている仕事に徐々に区切りをつけ、会いたい人たちに会っておく。それくらいだ。だが、小早川当馬はまったく違う。彼は余命を知ってから、残りの人生で何が残せるのかを考え、新しいことに挑戦する。なんて生産的かつ前向きな姿勢!

三つ目の挑戦は、これまた難しい。それまで三人の女性との恋愛を楽しんでいた彼だが、病を知って離れていく女性もいて孤独を実感せざるを得なくなる。やがて本当に愛せる人の存在に気づいた時、彼にはまた新たな願望が芽生える。人が死ぬ前に何かを残したいと思った時、究極の“何か”とはつまり、こういうことなのだろう。そんなにうまく愛せる人に出会い、その相手とうまくいくものか、と斜に構えることなかれ。本書は当馬が出演してきた作品同様、現代のおとぎ話としての側面も持っているのだ。

この三つの生産的な挑戦に加え、軽やかさの要因としては、当馬自身の死との向き合い方もある。実は私には、死を扱ったフィクションにおいて、つねづね不満を抱いていることがある。大事なので重ねて言うと、あくまでもフィクションにおいて、である。それは、余命宣告されたり難病が発覚したりした時に、本人や周囲の人が嘆き悲しみながら「なぜ自分が」「なぜ○○(人物の名前)がこんな目に」といった類の台詞を言う場面があること。そのたびに、「え、他の人なら不幸になってもいいの?」と白けてしまう。もちろん現実の世界で、悪意もなく思わずそうつぶやくことはあるだろうし、実際なぜこんな善人がひどい目にあうのだ、と思う現実は山のようにあるわけで、そう口にする人のことを責める気はまったくない。ただ、フィクションの作り手が、泣かせる場面でこの常套句を無神経に使うところが、私は気にくわない。

では本作はどうか。事務所の社長に「あなたもわたしも悪いことなんて、ぜんぜんしていないのに」と言われた時は、〈当馬は過去につきあった何人かの女性の顔を思い浮かべた。悪いことなら何度かしている。きっと自分はまっすぐ天国にはいけないだろう。なんだかおかしな精神状態だった。〉とある。この男は、簡単には自己憐憫には陥らないのだ。もっとも、その後、母親に電話で病を報告しながら〈自分がかわいそうでならなかった。(中略)世のなかには品性下劣で悪行ばかりしているのに、健康な人間が無数にいるのだ。命は不公平である。〉という心の内も綴られている。これがあまり鼻につかないのは、自分を哀れんでいるというより、母親が同情してくれないあまりにすねてしまっての言葉だからである。この場面、母親の対応がすごい。どうすごいかはぜひ小説内でご確認いただきたいが、このお母さん、肝っ玉の据わりようが半端ではない。きっと電話を切った後で一人で泣いたに違いないが、息子に対しては憐憫を見せない。この母あってこそ、彼のその後の人生は大きく変わっていくのだ。

この母親と同じように、周囲の女性たちの心根の良さも、本書の大きなチャームポイントだ。仕事人間の沢松社長、ド新人から目覚ましい成長を遂げていくマネージャーのあかね、医者として率直な意見を述べる元妻、共演者となる高瀬川律子……。私がいちばん好きなのは当馬の愛人の一人、都留寿美子である。五十歳近いがまだまだ美しく、恋を存分に楽しんでいる豪放な女優だ。当馬の最初の治療入院の際、他の愛人は見舞いを断ったにもかかわらず来院するが、彼女だけは顔を出さない。その時点からかなり好感度が高かったのだが、終盤、思いもよらない打ち明け話に対する彼女の態度には惚れ惚れした。胸中は穏やかでないのは確実なのに、毅然と大人として振る舞ってみせる。彼女もまた、一人になった時に泣いただろうと簡単に想像できるから、ますます好きになる。人の人生を支えるのは、身近にいる人間だけではなく、彼女のように思いを胸にしまって、適切な距離を保って見守ってくれる人間も含まれるものなのだ。こんな風に大人の女性がちゃんと大人として、魅力的に描かれているのも、石田作品の美点。

当馬の挑戦や治療がどのような結末を迎えるのかはここでは明かさない。ただ、テーマは重いが軽やかなこの作品が、爽やかな読後感を残すことは保証したい。“軽やか”であるということは、軽薄であるとか何かを軽んじているという意味ではない。本書の人々は、抱えるものの重さをバネにして飛躍しようとしている。その強さ、哀しみばかりでなく最期まで歓びを見つめようとする逞しさがバネとなって、読者の心をも羽ばたかせてくれるのである。