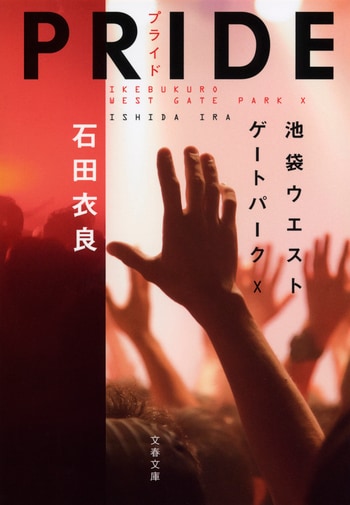

二十歳の夏、『池袋ウエストゲートパーク』と出会った。

忘れもしない、大学時代の友達の家でのことだ。サークルの飲み会の帰りに寄ったその子の家の本棚に、『II少年計数機』とともに並んでいるのを見つけ、「おもしろいの?」と聞いた。

この時に、「すごくおもしろいよ」と私に本を貸してくれた彼女に、今もずっと感謝している。

ちょうど、ドラマ化され、それが人気を博していた頃だった。みんなに人気があるものには容易に飛びつきたくない……という厄介な自意識を抱えていた私は、けれど、本を開いて最初の一編で、このシリーズにノックアウトされた。

人気があって当然だ、と思った。

何故ならそれは、私たちの小説だったから。

ものすごく軽やかで、とびきりの疾走感とともに心の奥にまで浸透してくる主人公マコトの語り口。生き生きとして、登場とともに圧倒的にビジュアルの浮かぶ魅力的なキャラクターたち。すぐ近くで起こりそうなほど生々しく感じられるのに、けれど最後までどうなるかわからずに展開する事件。

そして、その顛末に毎度胸を鷲掴みにされる。登場人物の気持ちに共感して号泣したり、笑ったり、あるいは、かっこいい、と身悶えたり。

十代を終えたばかりの私にとって、それは、夏の風が体を吹き抜けていったかのような、爽快な読書体験だった。

どうしてこんなにもこの作品を「私たちの小説」だと捉えたのか。その謎が解けたように思ったのは、それからしばらくして、著者の石田衣良さんが矢沢あいさんの名作少女漫画『天使なんかじゃない』完全版に寄稿された解説を読んだ時だった。

日本ではだいたい、学生の頃勉強ばかりしてぜんぜんモテなかっただろうなという人が、年を取り難しい顔をしてなにかをいうと評価されたりすることが多い。渋くて、硬くて、重いものがエライのだ。人生の不公平、社会の矛盾、恋愛なら不倫やどろどろの心中もの。そういうのが立派な芸術として認知されてきた。国語の教科書の最後に載ってる名作リストなんて、生きてるの嫌になっちゃったという嘆き節のオンパレードだ。だけど、ちょっと待ってもらいたい。あんたらの一生はそんなに苦しいことばかりだったのか。(中略)

なぜ、そんなことになっちゃうんだろうか。実は答はカンタンだ。それは、渋くて、硬くて、重いものを扱うほうが、加工が簡単で手間がかからないから。生きるヨロコビとか、ふわふわと軽くて甘いキモチとか、周囲に向かって開かれたみずみずしいココロなんかを表現するほうが、固めた泥を流れ作業で扱うよりずっとずっと難しいのだ。

この文章を読んだ時、まるで『池袋ウエストゲートパーク』と二度目の出会いを果たしたような気がした。私たちの好きな楽しさと明るさを備えたこのシリーズは、だからこそ私たちの味方の物語であり、無敵だ。大人が推奨する重たい物語を軽やかに打ち負かす強さと鋭さを持ちながら、「今」という時代の空気をこんなにも吸いこんでなお、少しも古びない普遍性を併せ持つ。マコトたちと一緒に感動したり、泣いたり、時には悔しさや怒りに駆られたり、とにかく自分自身の感情の全部を共振させながら、「こんなことが渋くて硬くて重たいものにできるか!」と、当時の私は、まるで自分が、敬遠する大人達にささやかな復讐を遂げた気持ちにすらなっていた。大人に押しつけられた“社会”という名前の物語を、しなやかな私たちの物語が貫いてくれたと実感した瞬間だった。

そして、『池袋ウエストゲートパーク』と出会った二十歳の夏は、私にとって、安藤崇と出会った夏でもある。

池袋のギャングボーイズを束ねる王であるタカシは、私の憧れの人だ。“恋”でも“妄想”でも“萌え”でも、呼び名はなんと言ってもらっても構わない。二十代の頃の私はとにかくこの氷の王様に心底参っていた。夢中だった。

安藤崇は池袋のギャングボーイズを締めてるヘッド。いつも挨拶などしない。無駄がなく、速く、鋭い王様。(「エキサイタブルボーイ」I)

タカシは軽蔑して鼻を鳴らしたようだった。年に二回しかない感情表現だ。一回目をこんなに早くつかうと、残り十一カ月どうするんだろう。(「西一番街テイクアウト」III)

おれの声をきくと、すぐ王様に代わった。高貴な声は南極から話しているようにクールだ。(「スカウトマンズ・ブルース」V)

タカシが北風のような息を吐いた。笑ったのだろう。(「伝説の星」V)

やつがおもしろがっているのがわかった。電話のむこう側の空気が急に冷えこんだからである。(「死に至る玩具」V)

銀メルセデスのRVに乗り、感情表現を滅多にせず、親友であるマコトからの電話にも転送や取り次ぎが入るのが当たり前。タカシの魅力は、なんといっても、マコトの目で語られる、こうした描写の数々だ。

そして、この氷の王様は、実は誰よりも熱い。曲がったことが嫌いで、公平で、そして優しい。

「冷たい」「氷」という言葉がどれだけ語られても、読者は彼の中にたぎるような熱を感じずにはいられない。タカシが物語史の中で圧倒的に新しかったのは、氷と熱を同時に感じさせる存在であった、という点だと思う。それこそ、ドライアイスのように、真っ白い冷気を背負って、触れる相手を一瞬で火傷させるような存在。クールで近寄りがたいけど、だからこそ、たまらなく魅力的な王様なのだ。

ページをめくっていて、タカシの名前が出てきた瞬間、「あ、出てくる」と思う。タカシが来てくれるなら大丈夫、と思える。大丈夫、と思っているのに、それでもわくわくと胸が高鳴り、ページをめくる手がますます加速する。

そして、タカシがさらに魅力的なのは、彼が生身の人間であって完璧すぎない、という点にもある。

強くて、イケメン、仲間に慕われるタカシも時には迷うし、マコトと衝突もする。恋だってする。しかし、完璧でない、ということは必ずしもマイナスでない。それはつまり、言い換えれば、タブーがない、ということだからだ。

完璧でないタカシは、タブーも限界もないヒーローだ。だからこそ、何でもできる。自由に私たちの前を飛び回り、超絶かっこいい英雄にもなれば、身近な友達のようにもなる。

「私たちの小説」である『池袋ウエストゲートパーク』を、私は、遠いヒーローたちの物語として読んだことは一度もない。たとえ私がどこに住む誰だろうと、どんなさえない存在だろうと、マコトやタカシなら、助けてくれる、友達になってくれる――そんな気持ちで、私は彼らを信頼し、そして読むことで日々を救われてきた。