吉村昭が亡くなって早くも5年が経ったが、今なお現役であるかのように話題の人であり続けている。昨秋は『桜田門外ノ変』の映画化があったが、今年に入ってからは、昭和45年に書かれた『三陸海岸大津波』が改めて話題を集めた。今度の不幸の予言的警告にもなっていたからだが、そのため文春文庫版が急遽増刷され、その印税を津村節子がゆかりの村に寄付することにしたと、新聞に報じられたのは4月の頃だったろう。

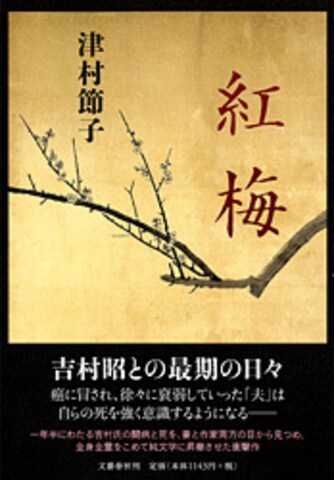

本書『紅梅』はその吉村昭晩年の闘病記、またそれに付き添った妻、津村節子の看病記である。と言っても実録ではない、あくまでも小説だが、津村節子の読者ならばお馴染みの女性作家「育子」が主人公である。

平成17年2月、吉村昭は舌癌だと分り治療が始まるが、その過程で膵臓癌が発見される。そして酷いときには両方の手術施療が同日に行われるような壮絶な闘病生活が続く。その間、何度かの入退院が繰り返され、最期は自宅での点滴治療に入る。しかし、その5日め、みずからカテーテルの管を抜き、後に人々を驚かせることになった意思的な死を選んだのである。その約1年半の間、自身の多忙な仕事を抱えながらも終始夫に付き添い、家族以外には病気を伏せていた夫の代役まで務めながら看護を尽くした妻の手記である。

これらの経緯は同じ作者の『遍路みち』(平成22年4月)に収められた連作短編にも描かれてきたから、事実だけを取れば重なるエピソードも多いが、そこに向き合っている姿勢はまったく違っている。前記連作には吉村昭没後の嵐のような反響の影が未だ色濃かったが、ここではそれらの雑音を一切排して、夫と一体になって病気と付き合う妻の姿が描かれている。作者は5年の歳月をかけてようやくこれだけの時間と沈静した自分自身を取り戻すことができたのであろう。