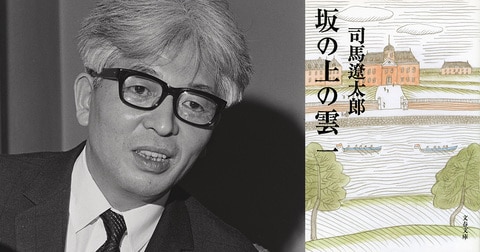

〈特集〉「坂の上の雲」

・〈インタビュー〉10分でわかる日露戦争 半藤一利

・日清・日露戦争寸感 中村彰彦

・ワイパーの向こうの司馬さん 吉田直哉

吉田直哉

1931年、東京生まれ。東京大学哲学科卒。53年、NHKに入局。90年に退職するまでにドキュメンタリーとドラマの両域で次々と新形式の番組を演出、数多くの賞を受賞。『発想の現場から』など著書多数。

一九八九年、私は、テレビの仕事で司馬遼太郎さんとヨーロッパへ旅するという幸運に恵まれ、当然のことだがその間じつに感服することが多かった。些細なことでも司馬さんの反応やそこからの発想は、周囲とかなりちがうのである。

ヨーロッパでは、隣りの国の人びとに対する痛烈な小話が多い。司馬さんはこのての話にいつもただならぬ興味を示されたのだが、アイルランドとイギリス、フランスとドイツ同様、オランダとベルギーの応酬もかなりのもので、たとえばオランダ人はどうしようもなくケチだというベルギー側の悪口として、酒場の勘定をどっちが払うかで口論した二人のオランダ人が、ついにバケツの水に顔をつっこむ賭けできめることにしたというのがある。あんまり長いから行司役のバーテンダーが引き起こしてみると、両方ともとっくに息絶えていたというのだ。

これに対してオランダ側は、簡潔にこう応じる。

「水割りのグラスを持ったまま腕時計をみて、ズボンを濡らすやつがいたら、それはベルギー人だ」と。

司馬さんはバーでこの小話をきいたとき、まさに左手に水割りのグラスを持っておられたのだが、驚いたことに即座に腕時計をごらんになった。グラスは逆立ちし、中身はぜんぶ、みごとにズボンの上にこぼれたのである。まわりがあわててナプキンだ、ハンカチだと騒ぐのを尻目に御本人は平然と、しかし感に堪えないという表情で言われた。

「これは実話にもとづいていますな。想像でこの話は生まれない」

たしかに時間をみるためには手首をひねらなければならず、それはまさに中身をこぼすための角度と同じである。想像でそれに気づきにくいというのも事実だろう。でもじっさいに実験してみるひとはめったにいないのではないか。おそるべき実証主義だと舌を巻いたのである。

「扇面」から「ワイパー」へ

「ベルギーでは、車のワイパーが内側についている」

というのをきいたとき、私は単純に使いかたをよく知らないという悪口なのだろうと思ったのだが、司馬さんは、

「日本にも、そうしたほうがいい人がいますな」

と言われたので驚いた。

「運転しながら、ワイパーが要るほどしゃべるんですわ」

驟雨(しゅうう)そこのけに唾(つば)をとばしながらしゃべる、というのは想像もしなかったすさまじい状況だが、これも、もとは実話でしょう、とおっしゃるのだ。ベルギーには、そんなにおしゃべりが多いのか? 名探偵ポワロはたしかに能弁だが、彼は架空の人物。現実を本気で調べてみようと思っている。

ワイパーに関して、もうひとつ、司馬さんが身を乗り出して熱心になられた話がある。私が知り合いの日本画家の体験談を披露したときのことだ。

その画家はオーストラリアに何度も通って、かの地の風景を描いてきたのだが、作品がかなり溜まったので、恩返しの意味でシドニーで個展をひらいた。エアーズロックからグレート・バリアリーフまで、オーストラリアの人びとがつねづね自慢する風景をかなり網羅しているので、評判になることを期待したのだが、どうも入りがよくない。

閑古鳥が鳴くような会場の片隅に坐って、やはり日本画の手法では海外に通用しないのかと悲観していたら、ひとりの大男がさっきから、扇面画のコーナーで絵に見入って動かないのに気がついた。

同業の絵描きにもみえないし、なにを熱心にみているのだろうと、意を決してこれは私の作品だと話しかけたのだそうだ。すると大男は興奮して、

「あんたは天才だ! おれは毎日この風景をみて長い時間を過ごしているのだが、これが絵になるとは夢にも思わなかった、あんたは天才だ!」

と彼の手をにぎりしめた。わけがわからずよくきくと、彼は長距離トラックの運転手で、砂漠横断の旅が多く、砂嵐のなかでワイパー越しにいつも前方をみている。それがそのまま絵になるとは思わなかったからじつに感動した、とわめくように言ったというのである。

驚いて、

「これはワイパーではない。扇面画というもので、日本の扇のかたちに絵を描いたものだ」

と説明したのだが、なかなか納得しない。結局ワイパー越しに描いたものでないとわかると怒って、足音あらく帰って行ってしまったという。

この話で歓声をあげて興奮したのが、司馬さんであった。この人の、この運転手の言うとおりだとおっしゃるのである。

「扇面などという狭い考えはもう捨てて、これからはワイパー越しというのをひとつ、国際的にしたらええんやないかなあ。じつはいま、あらゆるジャンルでみんながひそかに探しとるのは、新しい枠組みやから」

と言われ、ここでいま日本から「ワイパー越しに、ぬぐって眺める」というアイディアを出したら、世界中が飛びつくだろう、と断言された。

「むかしからワイパーのかたちは世界共通やし。内側につけるベルギーもな。これなら世界をつなげる。わざわざ、扇子だなんて説明することなしや!」

本気でワイパー画普及の活動をはじめそうな勢いであった。なんでもただ笑って終わりにする、ということのない方だったのである。

ひとごとのように話す風潮

そのころ私には、司馬さんに苦言を呈したいことがひとつあった。

それは、「文藝春秋」本誌の巻頭随筆欄の連載『この国のかたち』がまさに佳境に入って、読者としては毎回じつに眼からウロコの充実感だが、思わぬ副産物が生まれた。日本を「この国」という呼び方がすっかり流行になってしまった、という現象である。

まず、テレビのキャスターをつとめる連中が得意になって使いはじめ、それから野党の政治家に伝染したと思ったら、たちまち保守陣営の代議士の発言でもきかれるようになり、ついには時の総理までが、日本のことを「この国」というようになってしまったではないか。

そう言うと、この国と呼んでなにが悪い、司馬さんだってそう表現しているじゃないか、という言い合いになるのだが、ほんらい自分の国なのである。すっかりすたれてしまった「わが国」か、いやなら日本、と呼ぶべきなのだ。この国というと客観性は漂うが、あっしには関わりの無いことでござんす、まるでひとごとにきこえる。キャスターは知らず、政治家がそれでいいのか? この風潮を御本人はどう思っておられるか、問いただしたかったのだ。

すると司馬さん、やはり気づいておられて、私にぜんぶまで言わせず、ああ、それ責められるとこまると、前から気になっとんやと、驚いたことに非常にあわてておっしゃって、全責任が自分にあるとは思わないが、責めは大いに感じている。たしかにじつにいやな風潮だ。弁解にきこえるから言わないようにしてきたのだが、ここだけで白状すると、自分がつけたかったほんとうの題は「この土のかたち」だった。土と書いてクニとルビをふるつもりだった。

「国家や国民を主人公にするだけでなく、それが出現する前の、地域としての、社会としての日本と、そこに生きる人びとが主人公だということをはっきりさせたかった。いまでももちろん、同じ気持ちで書いているのだが……」

という意味のことを言われた。しかし当時の堤堯編集長が、「お考えには全面賛成だが、タイトルにルビは……」と難色を示しつづけたので妥協して「国」にした。もちろん自分の責任だが、と残念そうであった。

このいきさつについては、のちに堤氏自身も書いておられるので、「ここだけ」の話ではなくなった、と安心して書くのだが「この土のかたち」という題名はまことにすばらしい。しかし、堤さんの言い分はもっともで、私が彼の立場でも同じことを懇願するであろう。そして、「土」にしたとしても、「このクニ」という呼び方が流行するのは、残念ながら同じであったろうと思われる。

諸悪の根元として四つに取り組んで考えられたバブル期の「土地」もふくめて、土と書いてクニと読ませようとした司馬さんの思索のあとなど推し量ることなく、響きのかっこよさだけが模倣されるのだ。

「かりそめのことながら、別の惑星からきたとして、日本国を旅している」気分で、さまざまな「『かたち』をとりだしては大釜に入れて」エキスを抽出された司馬さんが「このクニ」と呼ぶのと、それをまねしてキャスター、コメンテーター、政治家が何の思想基盤もなしに同じ音のことばを発するのとは、まるでちがう。軽佻浮薄になるだけなのである。

ついでに言うと司馬さんがいち早く気にして嫌っておられた政治家用語は、「改善をする」「追及をする」「陳謝をする」「善処をする」といった、いったん名詞にしてから動詞にする「――をする」という言葉であった。

なぜ、提案する、と素直に動詞を使わないのか、提案をする、というとひとごとのようによそよそしく響く。それが狙いだろうか、と嫌っておられた。これもいまや、「このクニ」と共に、国会のなかで全盛である。

「反省をするというと、する主体と反省の間に、ほどよい距離があるような感じがしますな。誰が発明したのか、うまいぐあいに反省するのも善処するのも本人ではない、誰か他の人、という雰囲気が漂うけど、誠実でないですな」と言われたのを思い出す。

こういう話をなさるとき、司馬さんは、顔の前で右手をワイパーのように振られるのが癖だった。目の前の霧をはらって現実や歴史を凝視なさるのだなと思ったものである。

いまもワイパーの向こうで、ああ、ますますいやな言葉がはやっているな、と苦々しい表情をなさっているにちがいない。