私はこの小説を、現実から自律したテクストとして読むことができないでいる。

作品の書き手である石原燃さんは、母親である津島佑子さんの作品集『悲しみについて』の解説文「人の声、母の歌」で、次のように書いている。

「私がこの世に生まれたとき、母はすでに小説家だった。その作品のなかでは、母としか思えない人物が、私や弟らしき子どもたちと一緒に、私と同じ街に暮らしている。(中略)どこまでが本当のことなのかと聞かれても、まったく判断がつかない。すべてが事実のようにも思えるし、事実ではないようにも思える。懐かしく感じる光景も、小説で読んだことが記憶として残っているだけだと言われればそんな気もするし、覚えのないことでも実際はこうだったと言われれば反論できない。特に弟がこの世からいなくなった後に書かれた作品はそうだ。(中略)その生々しさで緊張して苦しくなってしまい、作品として冷静に分析できない。」

家族のような力関係にはないが、津島さんと親しくし、その死の後に石原燃さんとも交流を持つようになった私も、石原さん津島さんの現実の人生が多分に反映されている『赤い砂を蹴る』を読むと、やや似たような状態に陥る。私の記憶が、小説の言葉に混ざってしまって、混乱をきたすのだ。特に、津島さんの小説の言葉を読んだ記憶と混ざって。

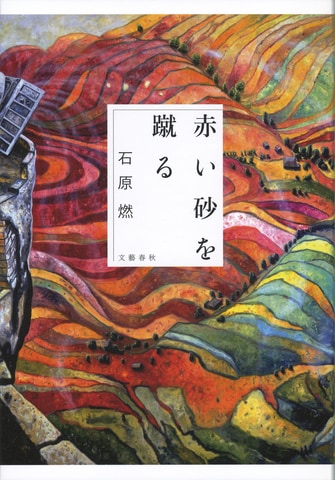

語り手の千夏は、一年半前に画家である母親、恭子を癌で亡くした。母には、長年、生活の手伝いをしてもらっていた日系ブラジル人二世の芽衣子(めいこ)という友人がいて、いつか一緒にブラジルに行こうと約束していた。果たせなかったその約束を実現すべく、娘の千夏が芽衣子とともに、芽衣子の故郷であるブラジルの農場を訪ねるところから、小説は始まる。

ブラジル社会から隔絶して、そこがあたかも日本であるかのように日系人だけで集団生活をし、日本語だけを話す、特異なコミュニティーの香月(こうづき)農場から、半ば脱出するようにして芽衣子は結婚し日本へ移住したのだった。しかし、日本でも芽衣子は夫の家族との関係に苦しむことになる。その理不尽さを語り合い共有し合うことで、芽衣子は恭子との信頼を深め、恭子の看病と農場での滞在を通じて、千夏とも絆を作っていく。

千夏は芽衣子と会話しながら、母との関係の語れなかった領域を、徐々に言葉にしていく。それは、弟、大輝(だいき)が亡くなってからの母と娘の姿を、娘の視線で語り直すことでもあった。

これまで津島さんが息子さんを書いた膨大な作品を読んできた私にとって、石原さんのこの小説を読むことは、その世界を相対化する行為であり、いわば津島作品の死角から現れた言葉に身をさらすことであって、ショックをもたらしもした。『夜の光に追われて』で読んだときは感銘を受けた、息子さんの父を訪ねる話などは、本作では暗澹たるエピソードに変貌していた。