いきなり本音を書いてしまえば、まずは何の先入観も予備知識もなく、この作品を読んで堪能していただきたい――。

では話が終わってしまうので、筆者なりに読みどころや執筆の意図などについて許される範囲で語ってみたい。

文藝春秋社の担当さんたちとの打ち合わせの場で「じつはウイルスについて書いた未発表作がある」と話題に出したところ、「読ませろ。読んだ。すぐ出そう」と数日で話が決まった。わたしの文筆業歴の中でもかなり特異な例だ。

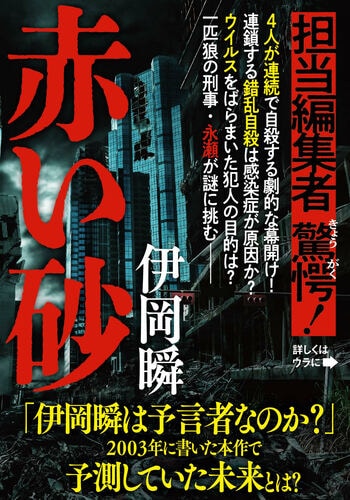

少しだけ内容に触れると、《二〇〇〇年代初頭。新種のウイルスを原因とし、一度発症すると錯乱の果てに自殺行為に走る、恐るべき感染症が東京において発生した》という物語である。新型コロナ禍が人類を襲ってから、ウイルスに関する出版物は数えきれないほど出た。そこへ今、専門家でもないわたしが書いたこの「フィクション」をどう参入させるのか? 意義はあるのか? なにより勝算はあるのか? 自分なりに悩み、三つの答えを出した。

まず《描写の足枷》。つまり「舞台となった二〇〇三年当時にあった知識、存在した技術以外は登場させない」というルールである。わかりやすくいえば、幕末の志士に「あと百年もすれば人間も月に行くだろう」などと語らせる手法は使わない。その上で読者を引っ張っていけるかどうか。ストーリーテリングの力量が問われる。

次に《娯楽性》。とにかくページをめくる手を止めさせない。いつもそれを念頭に書いている。本作は、ウイルス学的な諸問題などはさておき、友人のために命がけで奔走する若き刑事の熱き物語、娯楽作品である。

そして最後に《小説の可能性》。この話は「人工中和抗体」を重要なモチーフにしている。実はこう書いてしまうと本来なら「ネタバレ」になるのだが、これほどウイルス情報が大量に流れても、おそらく読んでいただくまで展開の想像はつかないと思う。そしてさらに重大な要素、なぜ時代設定が中途半端に古いのか?

それは、わたしがこの『赤い砂』を書いたのが二〇〇三年、今から十八年前だからである。デビュー前だ。「医学の世界では一年遅れると浦島太郎」というが、当時ろくに専門用語すら知らなかった筆者が夢想した「人工中和抗体」の概念は、時を経て最先端の医療研究分野のひとつらしい。手前味噌になるが、将来の可能性を偶然にも予見し、小難しいことは抜きにして娯楽作品としても楽しめるものにできた。

それこそが小説の魅力、可能性、素晴らしさだと信じる。

「週刊読書人」2021年7月30日号掲載