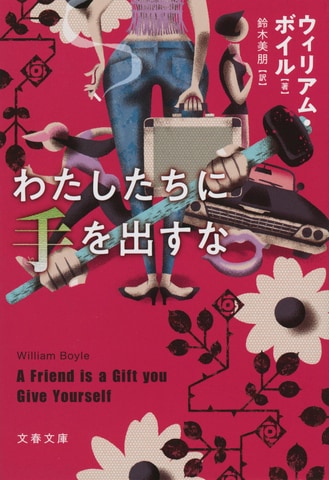

そんな一見ばらばらの女たちが結ぶ奇妙な共闘とも友情とも共犯ともつかない関係が、本書の一番の見どころだろう。なにせ原題が「A Friend Is a Gift You Give Yourself」。直訳すると、「友達はあなた自身への贈り物」という感じか。私が気に入ったのはウルフスタインとリナの出会い。本当に特に理由もなく、なんか気が合うと思ったから、から始まるユルい友情なのだ。こういう友情の始まりって実はリアルだと思うし、友情にことさらに明確な理由づけやエモーショナル過多なドラマチックなきっかけを必要としない、さらっとした始まりが新鮮でグッときてしまった。世慣れたウルフスタインと世間知らずのリナという凸凹(でこぼこ)さもいいし、何より中高年女性同士の友情がいきいきと描かれているのがとても嬉しい。ここ、実は層の薄いところなんですよ。おばさんになっても婆さんになっても友達はできるけど、フィクションでそれを描いているものはなかなか少ない。友情は若者だけの特権じゃないのだ。

逃避行の中でウルフスタインが言う「友情って最高のロマンス」という言葉が、この物語のテーマの一つなのかもしれない。昨今は日本でも「シスターフッド」を謳(うた)ったコンテンツや記事をよく見るようになったが、本書に描かれたこのドライでなおかつ熱いところもある女の友情は、まさにシスターフッドどまんなかという感じ。なかなか他人に心を開かないティーンのルシアがほんの短い時間出会うシスター(尼僧)とのやりとりも印象的。この小説、登場時間の短いキャラでもとにかく女がかっこいいのだ。ハードボイルドが男の専売特許でないことに世の中が気付き始めて久しいが、美女スパイでも私立探偵でもない街のそのへんに居る女同士のハードボイルドが一番しびれる。これこれ、こういうのが読みたかった! という感激に胸躍らせながらページをめくった。

さらに言うなら、彼女たちを困らせ敵対するクソ野郎たちもクソなりの真摯(しんし)さと人間らしさをもって書かれていて、このクソ野郎パートがスイカに塩的に物語に華(?)を添えてくれる。けっこうなボリュームのある長編だけど、飽きることなく一気に読めたのはこの多様な視点のおかげもあるかもしれない。一人でも十分に物語の主役を張れるような濃い登場人物たちが寄り集まって大騒ぎするんだから、面白くないはずがない。

ニューヨークの下町を中心にした舞台設定もいい。海外文学を読む醍醐味のひとつは、知らない土地を旅させてくれること。特に観光ガイドには載らないような、そこで暮らす人間しか行かない、目を向けないような街の描写があるとたまらなく嬉しい。本書はロード・ノヴェルの要素もあるが、根底には深い地元愛が流れている。その地元がニューヨークはブルックリン。それも映画やミュージックビデオで見るようなクールでかっこいいブルックリンではなく、数多(あまた)の人が住むただの街としての、自然体のブルックリンの姿が描かれている。

著者のウィリアム・ボイルはご本人の公式サイトによると(もちろん)ニューヨークはブルックリン出身、現在まで五冊の長編と一冊の短編集を上梓しているらしい。フランス推理小説大賞やニュー・ブラッド・ダガー賞にノミネートされているまさに新進気鋭のミステリ作家。一九七八年生まれとまだ若く、本書にもちょこちょこ顔を出すポップカルチャーのチョイスが、九〇年代に青春を送った世代を感じさせる。

世代といえば本書を二〇〇六年という微妙に昔の時代設定にしたのは、オバマ政権とiPhoneが現れる前夜のアメリカがこの物語に必要だったからだろう。スマートフォンの登場はあらゆる物語、特にクライム・サスペンスや警察小説のテンポを否応無しに引き上げた。この緊迫しながらどこか悠長なグルーヴのある物語は、二つ折り携帯の世界がしっくり来る。

『わたしたちに手を出すな』が「マフィアの金と女と逃亡」という千回読んだような設定をどれだけ新しく昇華したかは本文を読んで確認していただくとして、この本は物語そのものにも意外性と驚きをしっかり封じ込めている。途中で「ふつう」のサスペンスやクライム・ノヴェルならこうするだろうという定石をするっと外した展開になるのだ。驚くが、ラストシーンを読み終えると、この物語が目指した情景が目の裏に浮かんでくる。これはすれっからしの犯罪小説ファンほど行き先が読めない物語だろう。ぴかぴかに磨かれ最新のエンジンを積んだアメリカン・クラシックカーのように、懐かしさと新しさの車線を高度なドライビングテクニックで走り抜けていくこの作家の次作も、ぜひ日本語で読めますようにと願ってやまない。