「大丈夫、おばちゃん。ちゃんと作家になったよ」

伯母が亡くなって半年ほど経ったころだっただろうか。私が居間を整理していたとき、

「こんなものが出てきた」

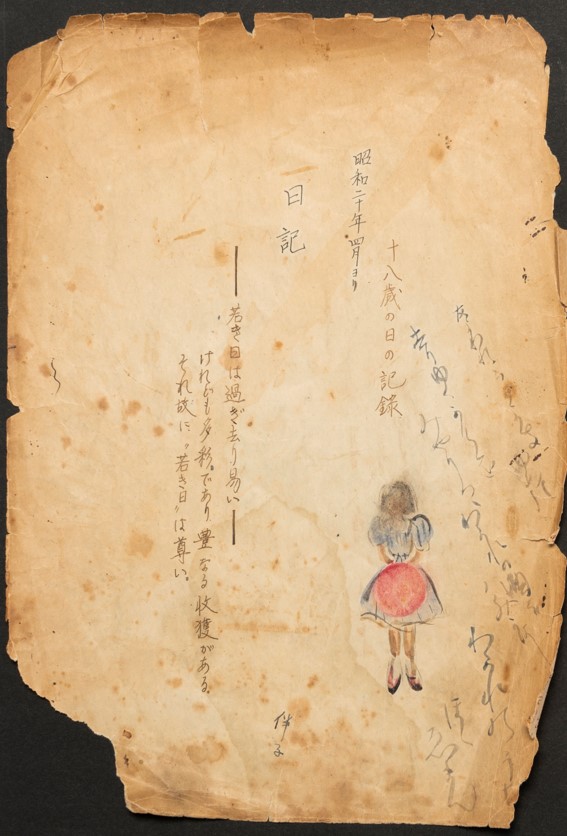

と、従姉が部屋に入ってきた。手には、伯母の名前入りの見慣れたグレーの紙封筒。表に、伯母の字で、「昭和20年4月~12月 学徒動員 空襲罹災 父病臥 母、買出しの日々 聖子日記」と書かれてある。奥の和室の押し入れを片付けていたら、この一冊だけがひょっこり出てきたという。ちょうど戦争をテーマにした伯母の番組が作れないかと、テレビ局から打診があったところだったので、まるで、

「これ、番組の資料に使ってもええよ」

と、伯母がちょっと手を貸してくれたような不思議な気持ちがした。

自筆のイラストと、短い詩の書かれた表紙。ところどころ破れているページをそうっとめくって、私たちがまっさきに探したのは、終戦の日の記録だ。

8月15日。万年筆で丁寧に書かれた他のページとは異なり、黒々とした文字が躍っている。「何事ぞ!」のひとこと。家を焼かれ、父を喪(うしな)っても、この戦争を「聖戦」と信じ、さまざまな苦難に耐えてきた「純粋培養の軍国少女」の、抑えきれない思いがほとばしるように流れこんでくる。楽しいはずの青春を戦争に奪われ、死んでいった若い人々への哀惜はことに深く感じられた。何十年たっても変わることなく幾度も小説やエッセイに書いた伯母の戦争への想いだ。

「〈空襲以前〉〈空襲以後〉で人生がかっきり分かれるような大きな体験だった」という昭和20年6月1日の大阪大空襲、困難を極めた食料調達、そして非常時に見た周囲の人々の言動……。体験したことの興奮がさめやらないうちに書きつけたであろうそれらの文章は、どれもあまりになまなましく、読んでいると胸がつまる。

そんな生活の中でも、友人たちとの微笑ましいやりとりや、日常のささやかな喜びもたくさん描かれていることが救いだ。

また、自分は作家になれるだろうか、上の学校にいけない状況で、どうやってその夢に向かって勉強すればよいかという、10代ならではの、心ばかりが急(せ)くような悩みもそのまま日記には記されていて、私は18歳の伯母の肩を抱いて、「大丈夫、おばちゃん。ちゃんと作家になったよ」と、励ましに行きたいような気持ちになった。

押し入れの奥での長い眠りから目覚めた日記は、何度もめくるうちにインキの文字が薄れ、触れるだけでぽろぽろと紙片がこぼれ落ちるようになった。18歳の伯母が、どんなことを考え、感じながら暮らしていたかということも、書き付けた夢や希望も、日記の文字とともに薄れて霧消してしまうような気がして、なんとかこれを残しておきたいと思った。

また、少しでも多くの方にこの日記を読んでいただくことで、作家としての伯母を理解していただくと同時に、戦争の記憶が具体性を失い、忘却のかなたへと失われつつある流れを、わずかでも堰(せ)きとめることができれば、とも考えるようになった。

私たち遺族のこうした意を汲んで、快く出版をお引き受けくださった文藝春秋に、心より感謝申し上げます。

(『田辺聖子 十八歳の日の記録』収録の「はじめに」より)