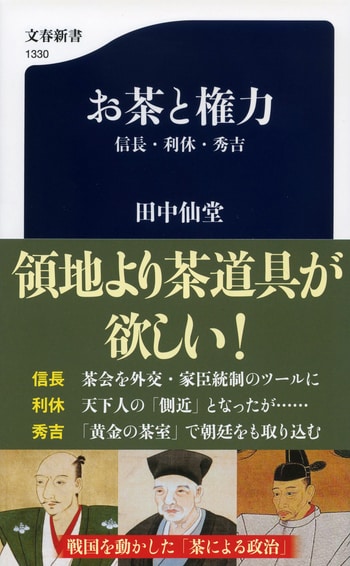

領地より茶道具が欲しい! 戦国を動かした「茶による政治」とは

「せうくわ(松花)の壺・きんくわ(金花)の壺とて隠れなき名物参り、御機嫌斜めならず」と『信長公記』は、安土城落成時の信長の横顔を描写している。松花・金花は、葉茶の状態で抹茶を入れておく大型の壺につけられた名称である。『信長公記』には、ほかにも信長が茶道具を贈られた話、茶道具を蒐集した話、茶会を開いた話が数多く登場する。戦乱に明け暮れたイメージのある信長が、なぜ、茶道具や茶会にこんなにも深く関わっているのか。

本書が指摘したいことは、戦国時代には、茶会は戦争の延長としての一面を持たざるをえなかった、つまり、政治であった、ということである。茶をテーマにした本書で活躍するのは、「わび」、「さび」ではなく、信長、秀吉である。

本書では、喫茶の習慣が今日の茶道文化につながる変化を示し始める南北朝期から検討を始めることで、茶と能とが伝統文化として共通の性格を持つ理由を、室町幕府が京都に置かれた武家政権であったということに求めている。茶道具鑑賞と密接に結びついた喫茶は、武家の文化として発展した。その室町幕府での茶の文化の位置付けが、戦国大名、ことに織田信長とその家臣たちに大きな影響を及ぼした。その典型として、本能寺の変以前の明智光秀の働きに「茶」の観点から検討を加え、本能寺の変と茶会が結びついている可能性を論じている。

また、そこには堺の商人たちが深く関わっていた。今日の茶道のルーツと言える千利休もまた堺の商人であったことは良く知られている。利休がなぜ信長、秀吉に重用され、最後に秀吉から疎んぜられたのか、「茶の政治」という本書の観点からは、よりはっきりと見えてくるだろう。

そして、利休を追放した豊臣秀吉がたどり着いた、茶に対する最終的な境地は何であったのかを考えてみたい。

本書は、信長が接する以前の茶会の状態から論じて、信長、光秀、秀吉という順番でとりあげているという点で、「茶会」という場を通して眺めた異色の戦国史を目指している。

同時に、茶道に親しんでおられる方にとっても、茶会を行う意味について、これまでとは角度を変えて考え直す機会を提供できたらと願っている。

(「はじめに」より)

-

『リボンちゃん』寺地はるな・著

ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。

応募期間 2025/06/27~2025/07/04 賞品 『リボンちゃん』寺地はるな・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。