ミステリ小説に最もよく取り上げられる犯罪は何か。考える必要も数える手間も無用だ。答は殺人事件――と書くのも恥かしい。近年の日本ミステリでは、殺人どころか軽犯罪ですらない“日常の謎”などが伸びてきているが、歴史的にも量的にも殺人事件に及ぶものではない。

では、殺人に次ぐ二番手は何だろう。統計的根拠は示せないが、それは誘拐ではあるまいか。殺人以上に犯人が(つまり作者が)知恵を絞らなければならないのは、さらう相手の選択、実行(対象が幼児であれば、計画のなかでは比較的易しい段階)、脅迫の連絡、そして最難関である身代金の受け渡しと逃走、さらに誘拐期間中の人質の確保、解放(これもまあ易しいが)と、犯行の段取りが恐ろしく煩雑だからだ。それだけに作者には腕の見せどころも多く、たいていのミステリ作家が一度はこのテーマに挑戦してきたと言っても過言ではない。

既成作家ばかりか、ミステリ作家の登竜門である江戸川乱歩賞を受賞してデビューを遂げた作品でも、古くは斎藤栄『殺人の棋譜』から直近の伏尾美紀『北緯43度のコールドケース』のあいだにも、赤井三尋『翳りゆく夏』があるほか、『誘拐児』で受賞の翔田寛はその後も『真犯人』『人さらい』と、誘拐テーマへの執着を見せている。だが、この分野で最も華々しい活躍を見せた乱歩賞作家は岡嶋二人――“人さらいの岡嶋”の異名をとったコンビだろう。片翼を担っていた井上夢人氏からチーム復活はあり得ないと宣言されていたが、相方だった徳山諄一氏が昨二〇二一年十一月八日に亡くなって、いよいよ望みは絶たれた。

岡嶋二人は昭和の終りごろからデビュー後、足掛け八年に亙る二人三脚時代に、二十一冊の長篇小説、五冊の短篇集、ゲームブックとノンフィクション各一冊を遺しただけだが、小説は今も流通し、解散後の平成に生れたような読者にも読み継がれている。そのうち長篇第四作『タイトルマッチ』、第五作『どんなに上手に隠れても』、第十一作『七日間の身代金』、そして集大成的な決定版である第十八作『99%の誘拐』の四作が誘拐物であり、骨折した競走馬を誘拐されたと偽装するのが発端となる実質的な処女作『あした天気にしておくれ』や、乱歩賞受賞後第一作『七年目の脅迫状』および第十七作『殺人!ザ・東京ドーム』と、誘拐に準ずる脅迫テーマも含めるなら、実に長篇の三分の一が誘拐物とその類縁ということになる。

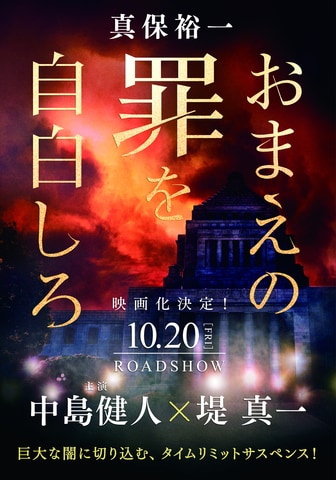

誘拐テーマに限れば目覚ましさにおいて岡嶋二人に及ばないとしても、やはり乱歩賞からスタートを切った真保裕一にとっても、誘拐は原点といえるものだった。一九九一年、食品汚染をモチーフにした『連鎖』で受賞デビューする前年、「代償」という作品で最終候補に残って惜敗しているが、五選考委員で最も好意的だった梶龍雄は「まだまだ誘拐めいた事件についてはこういうテもあったのかと、感心させられるところがあった」と評している。確かに、誘拐小説では頂点を極めたと目される天藤真『大誘拐』(一九七八年)、岡嶋二人『99%の誘拐』(一九八八年)がすでに書かれたあとだが、そんなことを言えば、密室殺人もアリバイ崩しも鉱脈は掘りつくされて新手はないと嘆かれながら、新たな傑作は生れ続けている。二十一世紀に入ってからの注目すべき誘拐小説の作品例として千街晶之は、東野圭吾『ゲームの名は誘拐』、真保裕一『誘拐の果実』、雫井脩介『犯人に告ぐ』、島田荘司『帝都衛星軌道』、東川篤哉『もう誘拐なんてしない』、連城三紀彦『造花の蜜』、歌野晶午『コモリと子守り』を挙げている(二〇一四年、宝島社文庫版の喜多喜久『二重螺旋の誘拐』の解説)が、それ以前も以降も誘拐物の秀作は国産品だけでも枚挙に暇がない。ここに並べられた『誘拐の果実』は、乱歩賞応募作「代償」を原型として二倍の分量にふくらませたものだ。

『誘拐の果実』は二〇〇二年十一月、集英社から書下ろし刊行されている。「代償」とどれくらい異なっているか詳らかにしないが、一筋縄の誘拐物ではない。病院長の孫娘を無事に返すのに犯人が要求する見返りが、入院している疑獄渦中の食品グループの大物を医師が殺害せよというのは前段にすぎず、後半また新たな誘拐事件が起り、文庫で二分冊を要するのも納得される充実ぶりだった。その年の『週刊文春』の傑作ミステリーベスト10でも、横山秀夫の話題作『半落ち』に次いで第二位にランクインしている。なぜか『このミステリーがすごい!』のベスト10では圏外に終っているが、こちらは同年の十月刊行作品までが対象のため翌年版に持ち越され、翌年の期間内には次作『繫がれた明日』が出ていて、年度内の真保作品はそちらだという印象を投票者に与えてしまったせいかも知れない。