磯田 幕末の小藩が、歳入を超える歳出を続け、累積赤字は返済不能。負債を作った親の世代は逃げ切りを図り、ロスジェネ世代が苦労する――。この物語は良質の時代小説でありながら、現代の我々の姿に重ね合わせて読むと、二重に楽しめます。自分たちの姿を鏡で見ているような感じがありました。

浅田 明治維新で世の中がひっくり返り、あまりにもコペルニクス的転回だったから、僕らは勝手に壁を作って、江戸時代を遥かな昔だと思っている。だけど、僕が生まれた昭和二十六(一九五一)年で大政奉還から八十五年目だから、子供の頃には江戸時代生まれの人がまだ周りにいたんです。

磯田 ええ。我々の意識と行動様式は、江戸後期にできあがったものもあり、その影響は、まだ強いと思います。

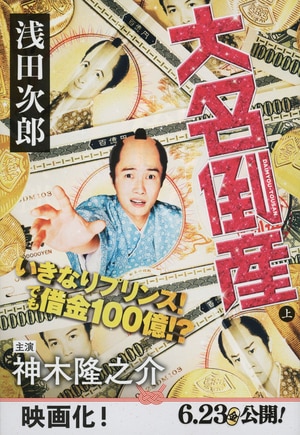

浅田 この小説を書きながら、あの時代と地続きなんだ、という思いがいつもありました。藩の運営は会社の経営に通じますから、企業小説として読んでもらっても一向にかまいません。

借金25万両、利率は12%

磯田 丹生山は架空の藩ですが、非常に厳しい経済状態です。源流が家康から数代遡る松平家なので、徳川家中では名門で身分は高い。なのに石高が低いから、通常の藩なら陣屋で済むところを天守まで持っていて、インフラの維持費もかかる。

令和日本の財政事情に、憎いほど似通っています。税収等が六十兆円しかないのに百兆円の予算を組んで、累積債務が千百兆円。一年の税収の二十倍以上の借金ですからね。

浅田 二十五万両の借金は多すぎましたか。

磯田 小説なら、ありです。丹生山藩は三万石で年間の歳入が一万両ぐらい。我々より厳しいのは、日本の国債よりずっと高い十二%という利率です。しかしここまでひどい財政だと、高利でしか貸してもらえないのもうなずけるところです。旗本並みに高い利率ですね。

浅田 大名の利率は低かったんですか。

磯田 普通の大名なら、六%くらいで貸してもらえました。領内の産物を差し押さえることができますから。

浅田 ともかく苦しい状況にするため、家格が高いのに金回りは悪いという藩にしたんです。

磯田 現実の藩で思い浮かべるとしたら、岡山の津山藩ですね。結城秀康を祖とする越前松平家の親戚だから官位は高く、石高は最低のとき五万石でした。同じ家康の息子でも、二代将軍・秀忠の兄である結城秀康の子孫は、石高は低く抑えられていました。でも、家格は高いので、大名行列にしろ駕籠にしろ建物にしろ、大きめに構えなければ格好がつきません。そういう出自の藩の地獄のような財政状況が設定されていて、リアルでした。

浅田 なぜ借金が膨らんだかというと、家格が高いゆえの出費に加えて、プライドがあって、薩摩や長州みたいに乱暴な借入金の踏み倒しや棚上げはやりづらかったんじゃないかと。

磯田 面白いのは、苦境から逃げ切れると思っている世代と、逃げられない次の世代という、我々に突きつけられている滑稽かつ深刻な課題が現れることです。

浅田 現代でも僕らと父親と祖父の世代がそれぞれ違うように、江戸時代にも、世代による性格の違いがあったと思うんです。先代藩主だった親父は、かなりお気楽な時代に育ったんじゃないかな。

磯田 物語の始まりは文久二(一八六二)年ですから生麦事件の年で、明治維新の六年前。父親世代は、文化文政の「今だけ良けりゃいい」みたいな雰囲気の中で大人になっていますね。

浅田 家斉が十一代の将軍で、空白の五十年と言われる、ものを考えなかった時代ですね。

磯田 財政が悪化して歳入が増えないのに、貨幣を質の悪いものに鋳造し直して、使っちゃったんです。

浅田 それは、時代の空気なのかな。改革しなきゃ駄目だとわかりそうなものなのに、「いいや、いいや」という感じで行っちゃうわけでしょう。ところが小四郎は、物心ついた頃に黒船来航ですから、危機感を持っているはずです。

磯田 一揆は起きるし、ロシアやイギリスの船も続々とやって来ます。内憂外患です。

浅田 気候も悪かった。

磯田 浅間山の噴火の後で特に北関東は荒れ、安政の大地震もありました。先代藩主と当主の若殿の二人が育った時代の雰囲気は大きく異なるでしょうね。

逃げ切り世代vs.ロスジェネ

浅田 僕らの世代と磯田さんの世代の違いにも似ています。同じ戦後生まれでも、こっちは文化文政。高度成長の真っただ中です。僕は食い物に困った記憶がないし、電化製品は蛍光灯からクーラーまで、家に来たときを全部覚えています。

ずっとインフレで給料は上がって、東京オリンピックをピークに高度成長はまだ続く。しまいにはバブルに突入して、今日までそれほど不自由していない。最高の世代なんですよ。

磯田 うちの親は七十代半ばですけど、それを言うんです。「私たちはラッキーなまま、上がり」。僕は昭和四十五(一九七〇)年生まれで、僕らの世代が大学を出るころには、就職氷河期にさしかかっていました。

浅田 過酷な状況ですね。

磯田 前の世代が早く引退して、引き継がせてもらえればいいんです。でも社会はいまだに、高齢にならないと偉くなれない仕組みで、状況が悪くなってから僕らの世代が経営権を渡されるわけですよ。これは小四郎と同じで、苦しいものがあります。この小説を若い人が読んだら、大いに共感できると思います。

浅田 若い人たちを見ていると、一生懸命やっていて本当に偉いと思いますよ。俺、小四郎の年には真面目じゃなかったからね(笑)。

磯田 小四郎は、先代藩主である父が下屋敷で女中をしていた村娘に手を付けて、家来に下げ渡されて生まれた庶子、という設定ですね。

浅田 側室をもらうのは公然の慣習だからいいと思うんです。でも村娘に手を付けたら、やっぱり奥方は怒ると思う。だから、ひた隠しにしたんじゃないかな。

磯田 側室制度にも作法があって、正室が認める範囲でやるのが一番上品です。次に、御殿に上がっているか、奥向きを取り締まる重役が推薦する藩士の娘。そうでない女性に手を出しちゃうのは、やっぱりまずい。それで、殿様お手付きの訳あり女性を藩内に嫁がせて片付ける。

そんな経緯で足軽の長屋で育てられた四男・小四郎が、兄の急逝でお家を継ぐのは、小説ならではの面白いところですね。下級武士に人間関係をもっていて、通常なら入らない情報を得られる藩主になるわけです。

浅田 そういう例は、実際にはありませんか。

磯田 熊本藩の細川重賢は、五男に生まれて、長屋で育ちました。美味しいものがないから、スズメを掴まえて毛をむしり、醤油を持っていないので藩士に借りに行った。どういう若様かと思うんですけど(笑)。家来に着物を質屋に入れてもらったこともあります。

その後、江戸城中で刺し殺された兄から家督を継いで、大赤字だった藩政の改革に成功します。貧乏体験をもつ重賢が殿様になるという非常事態がなかったら、熊本藩は立ち直らなかったかもしれません。

だからこの小説を読んでいるときには、似た事例が存在しただろうな、と何度も思わされました。

浅田 磯田さんがお読みになれば、「これはないだろう」というところはあると思うけれども、小説ですからお許しください(笑)。

算盤を弾きながら書いた

磯田 藩組織のトップと底辺を往復する人間の目から見る風景は、フィクションでなければ見せてもらえない世界でした。しかし、その風景は現実透視力が高いように思います。ノンフィクションや歴史学では書けない現実の日本社会や日本型組織の姿が、この小説から見えてきます。

丹生山藩を越後に設定したのが、また憎いところです。暖かい西日本の藩は、薩摩のように砂糖を売ったり、土佐のように材木を売ったりできます。しかし北日本は寒いので、当時は殖産興業の方法が限られていましたからね。

浅田 地理的なモデルは、越後村上藩なんです。書き始めたときには「借金の解決策は鮭だな」と思った。でも、どう計算しても無理でした。

磯田 鮭はとても美味しそうに書かれていましたけど、村上へは取材に行かれたんですか。

浅田 二度行って、新鮭も塩引き鮭も食べました。村上の鮭って滋味深いというかね、これが日本原産の鮭なんだなという味わいがあります。

しかし、鮭を江戸へ運んで売ったり、質素倹約をするだけでは、二十五万両は返せない。そこで、起死回生の手段を考えなければいけませんでした。小説を書きながら、ずっと計算し続けたのは初めてですよ(笑)。大名行列にいくらかかるかとか、途中で嫌になるぐらい算盤を弾き続けました。

磯田 僕が読みながら、この藩で財政を解決する方法としてもうひとつありそうだと思ったのは、将軍家からの嫁取りです。何か訳ありの姫だけど、将軍は可愛くて仕方なくて、嫁がせたい。しかしどの藩も事情を知っているので、話がまとまらないというケース。

将軍家から嫁を迎える藩は、御守殿という大規模な御殿を建設しなければいけません。小藩だとその費用がないので、姫を貧乏公家か何かに養女に出しておいてから、嫁に迎えるんです。裏で約束をしておいて、持参金の十万両をせしめて借金を返す、というウルトラCです。でも財政難の幕末だと、さすがにちょっと無理かなと思いました。

お金の話ばかりしてしまいましたが、どの登場人物にもどこか憎めないところやユーモラスなところがあって、神様仏様も出てくるので、深刻になりすぎず、最後まで楽しく読みました。

浅田 小説家になってよかったと思うのは、こうあってもいいだろう、というギリギリのウソまでつけることですよ。学者は何を間違ってもいけない制約の中で自分の学説を展開しなきゃならないから、かわいそうだな(笑)。

磯田 僕は、歴史小説を否定する歴史学者は、「虚数」を理解しない数学者と同じだと思うんです。「虚数」は二乗するとマイナスになるありえない数ですが、これがないと、現実にロケットが月に行く科学はない。現実を分析することが歴史学の目的であるならば、小説も大いに読んで、歴史を見る目や広い世界観を養うのが、正しい作法ですよ。

浅田 小説も、史実には則ってなければいけません。全然あり得ない話は駄目だけど、その先は可能性で書けますからね。

芯がないと改革はできない

磯田 やっぱり小四郎のように真面目で愚直な人の方が、改革には向いているんでしょうか。現代の日本人は、労働力の質では世界最高なのに、労働生産性は先進国中でかなり低い。おそらく江戸時代の参勤交代と同じように、高い質の労働力を生産的ではない活動に向けているに違いないと思うんです。

浅田 特に官庁は、なんでこんなことやるの? と首を傾げるような、仕事のための仕事が多いですね。

磯田 そうでしょう。元の耶律楚材の「一事を生ずるは一事を省くにしかず」という言葉を思い出します。「新しい仕事を加えるより、無駄になっている仕事を省け」という意味です。

浅田 江戸時代も現代も、繁文縟礼(はんぶんじょくれい)が積み上がっていくのが日本ですね。

磯田 小田原藩の藩主で老中にもなった大久保忠真が、大名の欠点は途中で投げることだと言っています。改革を始めるときは熱心でも、やっているうちに興味を失って、批判が湧いてくると、任せた家来を尻尾切りして逃げてしまう。これをやられると、担当者になった藩士は死ぬしかないわけですよ。現代のサラリーマンにも共通する部分でしょう。

浅田 改革をなし得るのは、ともかく根気があって粘り強い人じゃないかな。天保の改革をやった水野忠邦は、言ってることは正しいし、政策は斬新だと思うけれども、反対勢力を増やしました。才気走った人だからだと思うんです。

磯田 儒学者の細井平洲は、「勇なるかな勇なるかな、勇にあらずして何をもって行なわんや」と言って、手塩にかけて教えた上杉鷹山を米沢藩の改革へ送り出します。最も大切なのは勇気だということです。改革を断行するには、自分の心を鼓舞する芯のようなものを持たなければなりません。子孫のための責任感は、現代の日本人の芯になりうると思います。

浅田 僕はいろんな生き方をしてきたけれども、やっぱり真面目に生きるしかないですよ。商売をやっていた時期が長いから、ああ来ればこう来るだろう、とか考えるんですが、考えても同じです。だったら、まっすぐ進んだほうがいい。世の中は甘くないけど、回り道をしたり知恵を巡らせるより、愚直に歩くべきです。結局、それが早道。

磯田 後進国になりかけている日本を、我々はどうやって立ち直らせればいいかということも、この小説は考えさせてくれました。

(週刊文春 二〇二〇年新年特大号)

磯田道史(いそだみちふみ) 歴史家、国際日本文化研究センター教授。1970年、岡山県生まれ。膨大な古文書から歴史の叡智を発掘してきた。『武士の家計簿』『無私の日本人』『日本史の探偵手帳』など著書多数。

-

『圧勝の創業経営』

ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。

応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。