二つの宝珠には、「世界のはじまり」が記されているという――

古い歴史を持つ弓可留国の歴史学者・慈空はある日、すべてを失った。他国の「神と歴史」を奪いながら肥大する隣国・沈寧によって弓可留の王族は皆殺しにされ、国の宝珠は奪われた。命からがら逃げだした慈空の前には、謎の二人組が現れて――

『古事記』からインスピレーションを得て生まれた壮大な神話ファンタジー。

その第一章をすべて公開します!

序文

是に天つ神諸の命以ちて、

伊耶那岐命、伊耶那美命の二柱の神に

「是のただよへる国を修め理り固め成せ」と詔りて

天の沼矛を賜ひて、言依さし賜ひき。

(古事記より)

天の沼矛を賜ひてーー。

では何処より、

何処より其の矛は生まれ出し乎。

一章 亡国、弓可留

一、

いい天気だろ、と訊かれた気がした。

確かに自分の真上には澄んだ青空が広がっているが、果たしてこれは本物の空なのか。四角く切り取られたその空は、天井に映しだされているようにも見える。はっきりと判断がつかないのは、先ほどから視界がぼんやりと靄がかかったように霞んでいるからだ。そこに光が滲んで、いよいよ目の前を白くする。

たまには空でも見なきゃ、やってらんねぇよなぁ。

まるで薄紙の向こうにいるような人影は、なぜだか懐かしい。

のんびりとした口調も、声も、随分前から知っている気がした。

──留久馬?

そう呼びかけたが、声は届かなかった。届かないというより、声そのものを発することができなかった。

留久馬なのか?

再度問うて手を伸ばそうとしたが、なぜだか四肢の感覚がない。

三度呼びかけようとして、慈空はハッと目を開いた。

目線の先に見慣れない天井がある。慣れ親しんだ自室のものとは違う、年月を経て色の濃くなった、簡素な板張りの天井だ。ところどころに見える染みは、雨漏りか、それとも入り込んだ動物の糞尿の跡か。ここに来て一カ月が経とうとしているのに、未だ寝起きに見えるこの天井に慣れないでいる。換気用の小さな窓にある分厚く曇った窓硝子の向こうは、いつのまにか薄っすらと明るくなっていた。すでに陽は昇ったのだろうか。慈空は右手を動かし、左手を動かし、続いて両足を動かして、四肢に異常がないことを確認した。先ほどまで視界しか感覚がなかったが、どうやら本当に夢だったようだ。

「……空、か」

慈空は天井を見上げたままつぶやく。そういえば、最後にのんびりと空を見上げたのは、一体いつのことだったか。自身の余裕のなさが、あんな夢を見せたのかもしれない。

弓可留と国境を接する、ここ万莉和は農業国だが、近年は不作が続き、決して裕福な国ではない。ましてこの莉土那の町は、庶民の家の窓に硝子がはまっていることすらも珍しかった。慈空が身を寄せている宿屋『六青館』が、町の中で比較的見栄えのする二階建ての建物だが、それでも外壁の塗装のはがれや色あせなどは目についた。吹き抜けになった玄関や、客室内はできるだけ清潔に保たれているが、慈空が寝泊まりしている物置や休憩室などは、床や壁が傷んだまま放置されている。灯火器に使う油や、暖を取るための燃料も節約するよう言われていて、身体を拭くための湯さえ使える量が限られていた。

ゆっくりと寝台の上で体を起こし、慈空は小さく息をつく。夢であるならば、こちらが夢の方がどんなによかっただろう。寝る時も外さない首飾りには、月金の鍍金に神を刻んだ一枚の小さな板が付いている。慈空はいつもの習慣でそれを握り、もはや相見えることが叶わぬ神に、朝の目覚めを告げた。

慈空の生まれ故郷である弓可留は、小国ながら六百年以上の古い歴史を持つ国として知られていた。初代国王とされる弓羅を筆頭に、彼の弟妹らを神と崇めた四神教を国教とし、裕福とは言い難いながらも、牧畜を主な産業として穏やかに暮らしていた。王族の住まう宮殿こそあれど、王や王后はごく普通に街を歩いて庶民と交流し、誰もが気さくに声を掛けられる存在だった。たった四州しかない小国だからこそ、いい意味で王と民の距離が近かったのだ。そして弓可留の歴史学者を父に持つ慈空は、王の一人息子である留久馬と兄弟のように育った。慈空の方が二つ年下で、弟ができたと大喜びした留久馬に、ことあるごとに連れまわされてはいろいろな遊びを教わった。幼い頃に母を亡くし、十二歳の時に病に倒れた父を見送ったあとも、留久馬をはじめとする人々が本当の家族のように寄り添ってくれたからこそ、なんとかやってこられたのだ。父の跡を継いで歴史学者になるかどうか迷っていたときも、留久馬の父である羽多留王がそっと背中を押してくれた。

「慈空、そなたの父はずっと、古代弓可留文字について研究していた。しかし志半ばで倒れ、さぞ無念だっただろう。その研究を引き継ぐことはきっと、英空も望んでいるはずだよ」

王から直々にそんな言葉をかけられて、慈空は父と同じ道を歩むことを決めたのだ。

寝台から降りた慈空は、寒さに身を縮めながら袍の内衣の上に手早く垂領の衣を着て、毛織物の肩掛けを羽織り、端を帯に挟み込む。あらかじめ桶に汲んであった凍りそうな水で顔を洗うと、目の裏にこびりついていた眠気が一瞬で飛んでいった。顔を拭いてから脇卓に置いてあった眼鏡をかけると、ようやくいつものやや曇った視界が戻ってくる。透明の硝子が入ったものは高価で手が出ず、妥協した結果だった。

「おはようございます」

身支度を済ませて厨房へ向かうと、まだ宿の主人は姿を見せておらず、代わりに住み込みの従業員二人が朝食の準備に取り掛かろうとしていた。この辺りは弓可留が近いこともあって、乳製品を使った食事が一般的だ。家畜の乳を酸味のある果汁と合わせた後に凝固させた乳固は、旨味や香りが豊潤で、もっぱら肉菜汁などに合わせる。この宿で宿泊者のために出す朝食も、特産品である辛筒という野菜と、乳固を煮込んだものだ。最初は妙な味だと思ったが、慣れてくると乳固の甘さと辛筒の辛味の調和が病みつきになる。

「今日は裏に乳が届いているから、入れておいてくれるか?」

従業員歴の一番長い白髪交じりの男に言われて、慈空は、わかりました、と答える。

「弓可留があんなことになって、乳の売り子もめっきり来なくなっちまったねぇ」

辛筒を水で洗っていた年配の女性が、しみじみとつぶやいた。

「あの山で育った赤鹿の乳が、一等甘いのに」

「ああ、あれを使うかどうかで、肉菜汁の味も変わるもんだ」

そんな会話を背中で聞きながら、慈空は裏口から外に出る。冬の寒さが緩んで春の暖かさがじわりと空気に溶け出すこの季節は、雪解けを待って赤鹿たちを弓岳へ放牧に出す頃だ。中腹まで登れば、東にある梯子の闇戸にそびえる御柱が微かに見えて、その上にかかる雲の様子で、人々は翌日以降の天気を予想するのだ。しかしその山ももう、弓可留のものではなくなってしまった。

かじかむ手に息を吐きかけ、慈空は大きな乳瓶を運び入れる作業に取り掛かった。

弓可留が、隣国沈寧からの襲撃を受けたのは、本当に突然のことだった。

季節の変わり目に合わせ、決まって神殿で執り行われる節祭の最中に、沈寧は王の直属である禁軍を率いて乗り込んできたのだ。それまでは怪しい素振りもなく、むしろ友好的な付き合いができていたはずの隣人の、突然の裏切りだった。

不意を突かれたことで慌てた弓可留は、反撃を試みるも、真っ先に王を討ち取られ、一堂に会していた他州の州司たちも次々と失い、宰相をはじめとする要人さえ助からず、二日ともたずに降伏することになってしまった。もともと争いを好まない穏やかな国民性も、仇になったと言える。生き残った民は、沈寧に支配されることを良しとせず、故郷を捨てて逃げ出した者もいれば、為すすべなく留まった者もいる。王族を躊躇なく殺した時点で、沈寧には征服の一手しかなかったのだ。弓可留という国は、あの日確かに滅亡した。

必死の思いで弓可留を脱出した慈空が、かつて旅好きだった父が定宿にしていたこの宿屋に生きて辿り着けたのは、ほとんど奇跡だと言ってもいい。宿の主人に事情を説明した直後から、慈空は熱を出して一週間寝込み、目の前で死んでいく人たちの夢を見てはうなされた。熱が下がった後はどうしようもない虚無感に襲われ、どうにか動けるようになるまで復調したのは、ほんの数日前のことだった。

慈空が兄のように慕った留久馬もまた、沈寧の剣の前に散ったのだ。

「慈空、ちょっとお遣いを頼まれてくれるかい」

昼になって、賄いの乳粥で昼食を済ませた慈空に、帳面をめくっていた六青館の主人がそう声をかけた。体調不良から回復した慈空は、宿の仕事を手伝うので、どうかしばらくここに置いて欲しいと懇願した。両親を亡くし、頼れる親戚もない彼にとって、ここ以外に行く場所などなかったのだ。

「薬来堂で鎮痛剤と傷薬を買ってきておくれ。置き薬がちょうどなくなってしまってね」

六青館だけでなく、一般の家庭であっても、その二つの薬はだいたい常備している。なぜなら、いつ病変した植物に襲われるかわからないからだ。

「東の森で病狂が出たそうだよ。そのうち大掛かりに焼くことになるだろうね」

主人は、複雑な顔で口にした。

植物が突然狂暴化して人を襲うことは、珍しい話ではない。日ごろから山や森に行くときは気をつけろと言われているし、実際に慈空も病変した樹木に遭遇したことがある。なぜ突然狂暴化するのかは未だわかっておらず、襲われたときはとにかく捕獲される前に逃げるしかなかった。駆除方法としては、周囲の植物もろとも焼いてしまうことで、切り倒すだけでは周囲に感染ってしまい、結果病変を増やすことになる。

「変な噂が広まらないといいんだけど……。ああ、薬来堂への支払いはいつも通りで」

「わかりました」

慈空は眼鏡を押しあげ、少しほっとしながら一礼してその場をあとにした。ここでは仕事など選んではいられない。弓可留が沈寧に奪われた今、歴史学者の卵としての知識と経験は、もはや何の意味も持たなかった。机に向かって父の遺した資料を読んだり、それを元に論文をまとめたりすることが性に合っていたが、ここではほとんどが体力勝負の力仕事だ。そのため、実はすでにあちこちを痛めていて、特に腰痛がひどい。薬草のお遣いなどは、散歩がてら済ませられるありがたい仕事だった。

六青館は、街で一番大きな通りに面していて、他にも食料や日用品を売る店が軒を連ねている。肉は比較的新鮮なものが揃うが、莉土那は海や湖からは距離があるため、魚は塩漬けや干物になっているものが多かった。店頭で目当てのものを買い求める客の間を歩きながら、慈空はふと視線を感じた気がして振り返る。そこにはいつもと変わらない町の風景があるだけで、特に変わった様子はない。慈空はもう一度念入りに辺りを見回し、月金の首飾りを外から見えないように服の中へと引き入れた。沈寧軍が、弓可留から持ち出された何かを探しているようだという噂は、嫌でも耳に入っている。月金の首飾りは、弓可留の十二歳以上の国民であれば全員が持っているものなので、奴らがこれを目印にしている可能性は充分にあった。そして慈空には、捜索されているかもしれない心当たりがひとつだけある。服の上から月金板に触れ、四神よどうかお守りください、と早口につぶやき、慈空は店への道のりを急いだ。

町の東側にある通りの一角に、薬草店『薬来堂』は店を構えている。表から見える店の入口には、生薬の一種である動物の肝を乾燥させたものや、虫の蛹などが置いてあり、気持ち悪さから入店をやや躊躇しそうになるが、ここの薬が一番効くのだと町では評判だった。

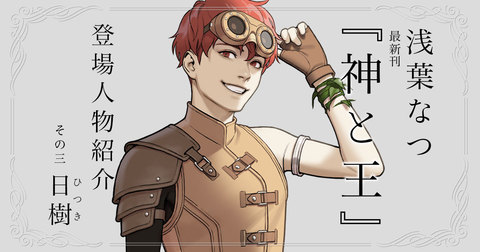

「いらっしゃい!」

慈空が店の扉を開けると、薬草や香料の独特の香りが押し寄せてくるとともに、店員が愛想よく声をかけてきた。ここには何度か来たことがあるが、今日の店員は初めて見る青年だった。今年で二十二歳になる自分と同い年か、少し年下だろうか。明るい茶色の髪と瞳が、溌溂とした印象だった。店内には三組ほどの客がおり、ちょうど初老の男性が店員にあれこれと入用の物を言い付けている。順番を待つ他の客は、顔見知りなのか世間話に花を咲かせていた。

「……だから、あの道は沈寧が封鎖して通れなくなってる。わざわざ迂回させられちゃあたまったもんじゃない」

「弓可留も災難だったわねぇ。知り合いの親戚があちらの出身らしくて、いろいろ大変だったみたいよ」

「王族を皆殺しとはひどい話だ……。友好国だったはずだろ」

「何が起こるかわかったもんじゃないわね。ほら、斯城国のことだってあるし」

「ああ、兄太子が、父王と弟を殺して国を乗っ取ったっていう。もう何年前かな。確か国教すら変えちまっただろ」

「しかもその後、隣り合ってた国をふたつも落としたんですって。ちょっと離れてはいるけど、いずれこっちまで来るんじゃないかって、気が気じゃないわ」

客同士の噂話を聞くともなしに耳にしながら、慈空は順番を待つ。斯城国は東にある大国だ。数年前までは乱立する国のひとつだったが、内乱によって王が替わり、それに伴った戦争で隣り合っていたふたつの国を落とし、広大な領地を手に入れている。弓可留とも交流があったが、二国間の距離はどんなに黒鹿を飛ばしても十日以上かかる。弓可留が沈寧に落とされたという報告が、ようやく届いた頃だろう。今更援軍は見込めそうにない。しかも王をはじめとする要人が全て死んだとなれば、遠く離れた斯城国がわざわざ沈寧と戦をしてまで、弓可留の民を救う理由もなかった。現に近しい友好国であった万莉和国や黄湊国でさえ、逃げてきた弓可留の民を受け入れはしても、沈寧と戦おうとはしない。

群雄割拠の中で、負けたものが奪われる。それがこの世の理だった。

慈空はひとつ息をついて、気分を切り替えるように店の中の商品を見てまわった。薬来堂には弓可留では見かけなかった薬草や珍品が所狭しと置いてあり、しかもそれが頻繁に入れ替わる。名前しか聞いたことのない遠い国の香料などもあり、わざわざ買い付けに行ったのだろうかと、思いを馳せるのは気分転換にもなった。

「それに最近、東の森で病狂が出たっていうでしょ。おちおち散歩にも行けやしない。薪を拾っていた人が襲われたらしくて、枝で絞め上げられてそのまま……って話よ」

「ひでぇな」

「病狂と共存できるのなんざ、頭の弱い杜人くらいよ。この間、闇戸から出てきてるのを市で見かけたんだけど、相変わらず泥を塗った汚い格好で、もうちょっとマシになんないのかしらね」

「杜人も混ざり者も、できるだけお近づきにはなりたくねぇな」

病狂のことも、どこかの国が別の国を落としたという話も、杜人や混ざり者という嫌われ者のことも、生きていれば普通に耳にすることだ。しかしそれがいざ自分の身に降りかかると、これまでの日常がひどく儚いものだったのだなと痛感する。そしてこうやって、誰かの噂話になって消費されていくのだ。

「そうだ店員さん、病狂の木を避ける薬、なんてないのかしら。ほら、虫よけみたいな感じでさあ」

女性客にそう声をかけられ、店員は少し困った様子でうーんと唸った。

「あればいいんですけどねぇ」

「やっぱりそんな都合のいいものはないわよねぇ」

「お客様のご無事を、俺がお祈りしておくっていうのはどうですか?」

「あら嬉しい! そっちの方が効くかもしれないわね」

女性客が上機嫌でころころと笑う。彼女も本気で言ったわけではない。ただの客と店員の、お遊びのやり取りだ。

「それにね奥さん、俺は思うんですよ」

薬棚の引き出しから薬草を取り出しながら、彼はさらりと口にする。

「病変する木草にも、事情があるんじゃないかなって。……まぁ、襲われた人からしたら、そんなもん知るか! ですけどね」

「もう、何を言い出すかと思ったら!」

「ははは、そりゃ木と話ができりゃあ一番早いがな!」

「ですよねぇ」

彼らの会話を背中で聞きながら、慈空は頭の中に蘇る弓可留での他愛無い幸せな日々を、必死で振り払おうとしていた。

その日の仕事を終えて、寝泊まりしている物置に帰って来た慈空は、お湯をもらってきた桶を床に置くと、そのまま寝台に倒れ込んだ。随分慣れてきたとはいえ、一日中動き回っているここでの仕事は、今まで座り仕事ばかりだった自分にとって、まだまだ負担が大きい。それでもこうして寝床と食事を与えてもらえているだけ、感謝せねばならなかった。

「……お湯が冷める前に、体を拭かないと……」

そう言いながらも、億劫で体が動かない。もう今日は、顔と手足を洗うだけにしようか。そんなことを考えている間にも、湯はどんどん冷たくなっていく。やがてのろりと体を起こした慈空は、眼鏡を外してどうにか顔と手足を洗い、桶を邪魔にならないところに置き直した。本当はこの桶に、明日の朝顔を洗う用の水を汲んでから寝るのだが、もう今日は部屋の外に出たくないので、起きてから汲みに行くことにする。明日も早くに起きねばならないことを思い、さっさと寝てしまおうとした慈空は、ふと寝台の脇にある荷物に目を留めた。それは慈空が弓可留から持ち出してきた唯一の物で、今となっては留久馬の形見と言い換えてもいい。彼の上着に包まれたままのそれをそっと持ち上げると、ずっしりとした重みがある。慎重に取り出した中身は白と灰の中間のような色をした、拳より少し大きな石だ。表面は一部に滑らかな部分もあるが、出っ張りのある歪な形をしている。何か大きなものから欠け落ちた一部分のような印象だ。神事や式典で人目に触れる際は、御樋代という木箱に入れられているため、こうして間近で見ることができるのは、弓可留の王族や一部の神官に限られている。それくらい大切にされていた宝珠だった。しかし慈空にとって、一時は見ることさえ辛くて、ここに来てからずっと仕舞ったままにしていた。

「……弓の心臓」

かつて王宮で呼ばれていたその石の名前を、慈空は口にする。言い伝えによれば、弓可留の始祖である弓羅の心臓だという話だったが、おそらくは後付けにすぎないだろう。どこからどう見ても肉塊ではない。金属でもなければ、玉のように美しいものでもない。それでもこの石が代々国の宝珠とされてきたからには、何か意味があるはずだ。もしかすると、『弓の心臓』と対になっている『羅の文書』と呼ばれる革本の方に何か書かれているのかもしれないが、残念ながらそちらの行方はわからない。あの混乱の中で失われたか、あるいは沈寧の手に渡ってしまったか。もしもそうだとすれば、おそらく沈寧は現在進行形でこの『弓の心臓』を探しているはずだ。

「……留久馬」

王は死んだ。王后も、息子の留久馬も死んだ。一族は全て根絶やしにされたと言っていい。この宝珠が宝珠たる理由を知る者は、もういなくなってしまった。これを留久馬から託されたとき、この『弓の心臓』は、『羅の文書』と一緒にあるからこそ価値のあるものであり、必ず両方とも持たなくては意味がないと言っていた。その詳しい経緯も、もはや誰にも訊くことはできない。

暗澹たる気持ちで石を眺めていた慈空は、ふとその一部に黒茶の泥のようなものが付着していることに気付いた。持ち出した時から付いていたのだろうか。今までまったく気が付かなかった。

「黴……ではないよな……?」

擦ると指につくが、砂や泥のような感触ではない。黴にしては、少し粘着質な感じがする。もっとよく見ようとして、石を灯火器に近づけた慈空は、その付着物が光の加減によって色づいて輝くことに気が付いた。

「わ……なんだこれ……」

角度を変えると、青になったり紫になったり、黄色に見えることもあれば桃色に光ることもある。その色具合は、かつて弓可留の神殿の天井に使われていた偏光石の色味とよく似ていた。

汚れなら洗い落としてしまおうかと思ったが、慈空は石をそのまま脇卓の上に置いた。これを傍に置いて寝たら、穏やかな日常がずっと続いていくと思っていたあの頃の夢が見られるだろうか。そんなことを思いながら、慈空は寝台に滑り込み、疲労の中に身をゆだねて目を閉じた。

しかしその夜に慈空が見た夢は、薄膜がかかったような空を見上げた今朝の夢の続きのようで、留久馬らしき男が再び出てきた。ぼんやりとした白い景色の中で、彼は黙々と机に向かって何か書きつけているだけだ。時折手元の小さな箱から何かを噴射しては、その匂いを嗅ぐ。

ああ、そうか、彼は香霧を吸っているんだ、と慈空は思った。

そんなものは、見たことも聞いたこともないはずなのに。

一体、あの夢は何なのだろう。

翌日も朝から仕事をこなしながら、慈空はずっと考えていた。あの男は誰なのか。ぼんやりとしか見えない景色も、弓可留や万莉和ではないような気がした。コウムなどというものも知らなければ、そのような習慣にも覚えがない。それとも自分が忘れているだけで、過去にどこかで目にした光景だったりするのだろうか。

「……ん、お客さん」

呼ばれて、慈空はハッと思考を引き戻した。

「大丈夫? 具合でも悪いの?」

心配そうにこちらの顔を覗き込んでいるのは、薬来堂の店員だ。昨日買いに来た傷薬が売り切れていたため、今日取りに来る約束になっていたのだ。そのことに意識が向いた途端、店の中に充満する香料の香りが、一気に鼻腔を通って認識された気がした。昔から、考え事をはじめてしまうと感覚が閉じてしまうのは、慈空の悪い癖だった。

「あ、す、すみません! ちょっと考え事を……」

「疲れてるんじゃない? 顔色、あんまりよくないよ?」

茶色い髪の店員は、あらかじめ用意しておいた傷薬とともに、おまけだと言って、いくつかの薬草を合わせて煎じたものを紙で包んでくれた。彼の左手首に巻かれている、蔦のようなものが目を惹く。何かのおまじないだろうか。

「お湯で煮出して飲むと、体が温まるよ」

「ありがとうございます……」

「六青館の人だよね? じゃあ痛み止めと傷薬の分はあとで請求にいくから」

「お願いします」

人懐っこい笑顔を向けられて、慈空は少し戸惑いながら頭を下げる。思えば、宿の従業員や主人以外と会話したのは、いつ以来だろうか。

「あの……」

買い物は終えたが、なんだか立ち去り難くて、慈空は店員に声をかける。幸い慈空以外に客はおらず、宿も暇な時間だ。少しくらい立ち話をしても許されるだろう。

「こちらで扱っている薬草の中に、草比良はありますか?」

思いがけない質問だったのか、店員は髪と同じ赤みがかった茶色の目をぱっと見開き、続いて少し嬉しそうな顔をした。

「あるよ! あるある! てか、三分の一は草比良かも。でもお兄さん、よく草比良のこと知ってるね!」

草比良とは、地表、岩の上、樹上などに着生している植物で、苔のような姿のものもあれば、葉状のもの、草のようなものもある。草比良というのはそれらの総称だ。森に行けばごく普通に見られるが、目立つものではないので、その名を知っている人は少なく、大半はただの草や苔だと認識されている。そんな事情から、店員も少し驚いたのかもしれなかった。

「以前、いくつかの種類を集めて研究したことがあるんです。その時に、咳止めの原料になるものがあることを知って」

「咳止めだと……平耳比良?」

「そうです! 他にも、薬になる種類のものってあるんですか?」

「もちろん! 胃薬、風邪薬、利尿薬や強心薬も。薬だけじゃなくて、普通に食用にしている国もあるし、染料として使ってるところもあるよ。この辺ではあまり知られてないけどね」

店員は、薬棚から何種類かを取り出して慈空に見せてくれる。どれも乾燥して茶色や白色になっているが、棘があったり、細い枝のような形だったり、木の葉のように見えるものもあったりして様々だった。

「でも、どうして草比良の研究なんかしたの? 君、宿屋の人だよね?」

「研究をしていたのは、ここに来る前の話で……。それに専門家ではないんです。ほとんど趣味というか、興味で」

「興味?」

店員が首を傾げるのを見て、慈空は眼鏡を押し上げて続ける。

「前に住んでいたところで、病狂の木に遭遇したことがあって。運よく難は逃れたんですけど、その時樹上にあった草比良は、病変してないことに気が付いたんです。普通、そこまで近くにいたら感染ってもおかしくないのに。だから、草比良には病変しない何かがあるのかなと……」

病狂は、植物全般がかかる病だと言われている。中でも樹木が一番多いが、草花が刃物のように尖って、人の足を斬ったなどという話もある。だからこそ、病変した樹上にありながら、草比良に何も影響がなさそうなことが不思議だったのだ。

「……それ、よく気づいたね」

店員は、半ば呆然として慈空を見つめていた。

「普通の人はあんまり気づかないんだけど……」

「え……ていうことは、気づいている人も……?」

「あーうん、いるよ。でも……」

店員は言葉を濁し、代わりに、ちょっと待っててと言い残して裏へまわり、すぐに腕ほどの太さがある短い木片を持って戻ってくる。

「信じられないかもしれないけど、草比良は植物でありながら動物と共生してるんだよ。……いや、これを動物って言っていいのかわかんないけど……。草比良にくっついてるやつは目で見えにくいから、こっちの方がわかりやすいと思う」

店員は少し迷いながら、木片をひっくり返して慈空にもそれが見えるようにした。

そこにあったのは、一見黴と見間違ってしまいそうな、あるいは絡みついた綿毛にも見えなくもない、白っぽい糸状の何か、だった。それが木片の一部にべったりと張り付いている。それを指して、店員はさらりと告げる。

「これ、生き物なんだ」

「え、これが……?」

「うん。種類もいろいろあって、泥や糞みたいな色だったり、黄色かったり赤かったり……。ネバネバしてて、初見だと気持ち悪いものなんかもあるんだけど。草比良には、これの仲間が共生してるんだ。薬効成分はそれが作り出してるんだよ。病変しにくいのも、実はこの生き物のおかげだ……と言われてる」

「これのおかげ……?」

慈空は改めてその木片に付着した白いものを眺めた。しばらく見ていても全く動かず、風が吹けば飛んで行ってしまいそうなそれが、生き物だとは到底信じられない。

「まあ、そんなこといきなり言われても困るよね。誰だって、これが生きてるなんて思わないよ」

どこか諦めの混ざる顔で、店員は苦笑する。心の中を読まれたような気分になって、やや気まずく思った慈空は、取り繕うように口を開いた。

「あ、あの、さっき、その生き物って泥や糞みたいな色もあるって言ってましたけど、石にもくっついたりするものですか?」

話を聞いた時からなんとなく気になっていたのだ。昨夜見た『弓の心臓』にも、色や質感こそ違えど、特徴が近いものが付着していた。

「くっつくよ。自然石や、外壁の積石なんかに着生する種類もいるし。どこかで見かけた?」

「あ、はい、うちにある石に……。でもこんな白いやつじゃなくて、もっとこう、泥っぽいというか」

「泥っぽい……それなら黄土種か……いや、石に着生する種類なら、石喰の種類も考えられるけど……あとなんだっけ……まだいたような気がする……」

「灯りにかざすと、色が変化するんです。青だったり、紫だったり……」

それを聞いた店員が、弾かれたように慈空に目を向けた。驚きと、なぜだか幾分の焦りが混じった顔をしていた。

「色が変化……? え……それ、六青館にあるの……?」

「六青館というか……私の私物で……」

「ど、どっかで拾った?」

「いえ、拾ったというか……」

慈空は言葉を濁した。まさかこんなふうに訊かれるとは思わなかった。そんなにも珍しいものなのだろうか。しかし同時にふと不安になって、慈空は誤魔化すように続けた。

「……でも、もしかしたら見間違いだったかもしれません。疲れていたから、光の加減でそんな風に見えただけかもしれない。すみません、忘れてください」

もしも見せてくれと言われたら、厄介なことになる。あれを気軽に人の目に触れさせたくはない。ただでさえ沈寧が狙っているかもしれないのだ。

「そっか……」

店員は安堵するような、反面がっかりするような、どこか複雑な息を吐いた。

「……あの」

店を出る直前、慈空はどうしても気になって尋ねた。

今まで生きてきた中で、草比良が生き物と共生しているということは初耳だったし、その『生き物』を知ったのも初めてだった。確かめようがないので、この店員が嘘を言っているという可能性もあるが、目の前で嬉々として説明したあの姿は、演技ではないように思う。

「その『生き物』の名前って、あるんでしょうか? 草比良、のような……」

店員は頷いて、少し言葉を選ぶようにして告げる。

「あの『生き物』については、ある人たちが一番詳しくて、彼らは『種』って呼んでる。彼らにとっては生活に欠かせない道具であり、薬であり、相棒でもある。そして一部の特別な『種』は命の源であり、神そのものだ」

「……神、そのもの?」

怪訝に問い返した慈空に、店員はふと微笑んでみせた。

「うん、でも普通の人に種と言ったら、普通に植物の種だと思われるから。あまり言わない方がいいよ。あれが生きてるっていうことすら、皆信じない」

まるでそういう経験があったかのように、店員はきっぱりと言い切った。

「……わかりました。ありがとうございました」

私は信じます、と、言えたらよかったのかもしれない。人懐っこく笑う店員になんだか悪いことをした気がして、慈空は頭を下げ、店をあとにした。 『弓の心臓』に付着していたものが、彼の言う『種』なのかどうかはわからないし、『種』だったとしても、一体どうして突然あそこに現れたのかもわからない。もしかするとあの物置の中にもともと『種』がいて、それがたまたま『弓の心臓』に付着したのかもしれない。

宿に戻った慈空は、薬を主人に手渡すと、その足で寝床の物置へ行って、寝台の下に隠しておいた『弓の心臓』を確かめた。

「……やっぱり、まだついてるな」

昨夜見た時と同じように、石には泥のようなものが付着している。試しに外に出て日射しの中にかざしてみると、灯火器にかざした時とは比べ物にならないほど美しく輝いた。青、紫、緑、赤、黄、桃と、虹のようにはっきりと色味が出る。試しに眼鏡を外してみたが、裸眼で見る方がより鮮やかに見えた。

「見てもらえば、よかったかな……」

たとえ『種』でなかったとしても、これが何なのかわかる手掛かりにはなっただろうか。

「……いや、でも、やっぱりこれはだめだ」

自分に言い聞かせるように口にして、慈空は石を元の場所に戻した。これは留久馬の形見であり、今や弓可留という国の形見でもある。沈寧が探しているであろうこれを、素性のわからない人間に見せることは避けなければいけなかった。

「慈空、ちょっと手伝ってくれないか」

宿の主人の声がして、慈空は慌てて返事をする。

「今行きます!」

そうだ今は、自分が生きていくことを考えなければいけない。石のことや『種』のことは、もう少し後で考えよう。そんなふうに思って、慈空は今やるべき仕事に集中した。

二、

「昨日、薬来堂に来たのはお前か」

翌日、陽射しの降り注ぐ宿の裏庭で洗濯物を干していた慈空は、不意にそう問われて振り返った。一足先に春が来たのかと思うほどのうららかな陽気とは裏腹に、自分よりも随分背の高い男が、どこか剣吞な目つきでこちらを見下ろしている。

「……どちら様でしょうか?」

慈空は戸惑い、眼鏡越しに彼を見上げた。よく陽に焼けていて、整った顔立ちがさらに精悍に見える。頭頂部近くで長い黒髪をひとつに束ねており、その一部に緋色が混じるのが目を惹いた。いや、それよりも、身に着けている服が妙にうるさい。このあたりでは首の詰まった袍を内衣に着るのが一般的だが、彼は垂領の衣を一枚で着て、弓可留では肩掛けに使う織物を帯代わりにしている。しかも衣の柄は派手な赤地に髑髏と花が大きく描かれたもので、否応なく目立つ。おまけに彼はそれを、引き締まった腹筋が見えるほど着崩していた。そして彼の帯に挟んである剣は、慈空が見たことのない、わずかな反りのある細長い形をしており、その鞘は美しい螺鈿の細工物だ。すわ沈寧の追っ手かと身構えかけたが、彼らがこんな奔放で頓珍漢な格好をしているとは考えにくい。それに沈寧の剣はもっと幅広のはずだ。

「質問に答えろ。昨日薬来堂に来たのはお前かと訊いている」

慈空の問いは無視して、彼はあくまでもその質問を投げかける。どこか急かすような苛立ちがあった。目に見えぬ圧に負けて、慈空が答えようとした矢先、

「待ってよ琉……じゃなかった風天、勝手に入ったらだめだって」

宿の表側に続く通路から聞いたことのある声がして、薬来堂にいた茶色い髪の青年が顔を出した。

「まだこの町にいるつもりなら、あんまり騒ぎ起こさないでよ。ただでさえ風天は目立つんだから。せめてその服をさぁ、もうちょっと地味なやつに──」

最後まで言い終わらないうちに、彼は風天と呼んだ男と慈空が向き合っているのを見て、目を丸くした。

「わぁ、もう見つかった」

「こいつで間違いないのか?」

「うん、間違いない」

何やら確認し合って、二人は改めて慈空に目を向ける。並んで立つと、茶色い髪の彼より、風天という男の方が、幾分背も高い上に体つきがいい。おそらく、その腰に差しているものは飾りではないということだ。

「私に何か御用でしょうか……?」

顔を知っている店員が来たことでややほっとしつつ、慈空は再度尋ねる。昨日何か不手際があっただろうか。もしかするとこの派手な男は、店の雇った用心棒か何かなのか。

「突然押しかけちゃってごめんね。どうしても、昨日聞いた話が気になっちゃってさ」

風天とは違い、店員はあくまでも丁寧に接しようとしてくれるが、慈空は嫌な予感がして無意識に一歩後ずさった。

「灯りにかざすと、色が変化するって言ってた石、見せてもらうことできないかな?」

慈空は静かに息を吞む。やはりそうだ。自分がうっかり話してしまったばかりに、ここまで押しかけられてしまった。

「見せてもらうだけでいいんだ。もしかしたら、昔じいちゃんから聞いたことがある、すっごく珍しい『種』かもしんなくて」

答えない慈空に、店員は顔の前で両手を合わせる。慈空は彼の隣に立つ男にちらりと目を向けた。店員よりも、妙に彼のことが気になる。なんというか、一般人ではない気配がするのだ。

「見せるのが嫌なら、どこでそれを見つけたのか教えろ」

慈空と目を合わせた風天が、相変わらずの命令口調で口にする。

「風天、人にお願いするときは、ちゃんと教えてくださいって言わないと」

「拾ったか? それとも盗み出したのか? お前、弓可留から来たんだろう?」

咎める店員の言葉は無視して、風天は慈空の首にある月金板を指して問う。

そしてあまりにもさらりと、その名称を口にした。

「その石は、弓可留の宝珠『羅の文書』と対をなす、『弓の心臓』じゃないのか?」

脳天から冷水を浴びたような感覚に、慈空は全身を強張らせた。

なぜ、どうしてそれを。

どうしてこの男が、それを知っている?

「な、何をおっしゃっているのか、私にはよくわかりません……」

慈空は一刻も早くこの場を逃げ出したい衝動を何とか抑えながら、曖昧な笑みを浮かべた。

「色が変わるという話も、見間違いだったとお伝えしたはずですが」

「それでも、確認を兼ねて見たいんだ。どうかこの通り」

店員に懇願されて、慈空は自身に落ち着けと命じながら打開策を考える。ここで逃げ出してしまったら、怪しんでくれと言っているようなものだ。何も馬鹿正直にあの石を見せる必要はない。何か別の、まったく違うものを見せてしまえばいい。そうすればきっとあきらめて帰るはずだ。

「では、今持ってきますので少々お待ちいただけますか?」

慈空はそう言って、宿の中へと踵を返した。これで時間が稼げる。果たして手ごろな大きさの石があるだろうか。物置の中をひっくり返せば、陶器の欠片くらいは出てくるかもしれない。いっそそれで誤魔化せないだろうか。

早足に寝床にしている物置へと戻ってきた慈空は、すぐに寝台の下に置いてある『弓の心臓』を確認する。あの泥のようなものも、まだ付着したままだ。

「……これと同じくらいの大きさのもの……」

そうつぶやいて物置の中を見回し、ふとひとつの可能性に思い至る。

その石は、弓可留の宝珠『羅の文書』と対をなす、『弓の心臓』ではないのか?

そう問うた男は、もしかしたらこの石を見たことがあるのではないのだろうか。

慈空の背中を、嫌な汗が伝う。適当な石を見せて納得してくれればいいが、もしもそれが偽物だと見破られてしまったときどうなるか。本当にこれしか持っていないと言い張ることもできるが、最悪なのは家探しをされてこの石が奪われてしまうことだ。隠すにしても、絶対に見つからない場所が、咄嗟に思い浮かばない。確かにあの男は沈寧の軍人ではないが、雇われた人間である可能性も否定できなかった。

そもそも宝珠の存在は、ほとんど弓可留国内でしか知られていない。しかも『羅の文書』も『弓の心臓』も、価値のある宝玉などで飾られているわけではなく、他国の者からみればただの石と本で、それほど興味はないはずなのだ。だからこそ宝珠の名前を知っているというだけで怪しんでいい。今『弓の心臓』を喉から手が出るほど欲しているのは、沈寧に違いないからだ。

彼らは、『征した国の歴史を奪う国』だ。

沈寧は昔から、いくつもの小国や部族を吞み込み、文化や神まで乗っ取って国を大きくしてきた。近い将来、弓可留の歴史すら沈寧の一部として改変され、『羅の文書』と『弓の心臓』は、沈寧にずっと昔から受け継がれていた宝珠として取り込まれるだろう。だからこそ彼らは、現在行方不明の『弓の心臓』を探している。もしもあの男が、薬来堂の店員と組んで、『弓の心臓』を持っている人間を探しているのだとしたら。

慈空は物置の木箱から炭片を拾いあげ、寝台横の脇卓に直接文字を書きつける。宿の主人への感謝と、どうか心配しないでほしいと素早く記し、『弓の心臓』を懐に抱えて物置を出た。

逃げなければ。

逃げなければいけない。

この石は弓可留の歴史そのものなのだ。王は死んだが、まだあの国の歴史は死んでいない。それを託され、守ることができるのは自分しかいないのだ。

慈空は、無意識に首飾りの月金板を触って加護を願う。

四神よ、どうかご慈悲を。

早口につぶやいて、走り出した。

弓可留の国教である四神教は、火の神「弓羅神」を中心とする多神教だ。弓羅をはじめ水の神「都羅」、風の神「栄羅」、土の神「晋羅」の四神を崇め、都羅、栄羅、晋羅は、弓可留国の始祖である弓羅の弟妹だと言われている。弓可留の王都である可留多には、それぞれ四神を祀る神殿と、巨大な神像があり、人々が日々祈りを捧げていた。弓可留で生まれた子供は、十二歳になると男女問わず浄火の儀を受け、四角い月金板のついた首飾りを授けられることで、正式に四神の民となる。厳しい戒律はないが、熱心な教徒は朝と夕方に、一番近くの神殿を仰いで祈り、建国記念日は必ず四神に詣で、家族そろって赤鹿の肉を使った御馳走を食べるのが習わしだった。また、建国記念日の前の七日間は、日中に断食、夜も酒類は控えることが決まりだ。信仰心の篤かった慈空も父も、それをごく当たり前のこととして受け止め、毎日毎日神に祈りを捧げていた。

どうかご加護を。

貴方様の哀れな民をお救いください。

邪なるものからお守りください。

どうか。

どうか。

ありとあらゆる祈りの言葉を口の中でつぶやきながら、慈空は走った。

行き先など決まっていない。とにかく六青館からも薬来堂からも離れなければ。どこに沈寧の追っ手がいるかもわからない。町そのものから離れた方がいいだろうか。道行く人とすれ違う瞬間も、慈空はできるだけ距離をあけた。もはや誰が敵で、誰が味方なのかすらわからない。こちらに視線を投げてくるすべての人間が怪しく思えた。

町はずれまでやって来た慈空は、そこでようやく足を止め、どこに向かうべきかと思考を巡らせた。弓可留には戻れない。この町にもいられない。他に縁のある土地などない。人のいない場所に逃げ込むのがいいか。それともあえてたくさん人のいる場所に行く方がいいのか。もはや考えもまとまらなくなっていた。

「とにかく、少し、休めるところに……」

こんなに走ったのは、弓可留を出てきて以来だ。足は速い方ではない。慈空がいなくなったことがわかれば、あの男たちも後を追ってくるだろう。追いつかれるのは時間の問題だ。休息を兼ねて、どこかに身を隠した方がいい。そして夜になってから、もう一度移動を開始するのがいいだろう。そう考えて、慈空は町の東のはずれにある森を目指した。闇戸ほどの深く狂暴な森ではないが、入り込んでしまえば容易に見つけることはできないはずだ。息を切らして足を引きずり、慈空は何とか森の入口にたどり着いた。昼間であるというのに、奥へ続く小道の先は、枝葉に光が遮られて薄暗い影が落ちている。人々はここを通って森に入り、薪を拾ったり茸を採ったりするのだが、今は道を塞ぐように縄が張られ、病狂の木が出たことを理由に立ち入りを禁じる札があった。近日、病変した木を中心に大部分を焼き払う旨が書かれている。

「……好都合だな」

自嘲気味に言って、慈空は縄の下をくぐって森へと入り込んだ。慈空が襲われる可能性も充分にあったが、背に腹は代えられない。これで追手がここを避けてくれたら儲けものだ。そこにあるすべての植物が病変していると言われている闇戸に比べたら、一部が病変しただけの森などまだましだ。

「どうか……ご加護を……」

首元の月金板に触れて神に祈り、慈空は小道を進む。どの木が病変しているか、一見しただけではわからないので、出来るだけ慎重に周囲に気を配った。病狂の木は、人間の気配を察すると突然牙をむく。鞭のようにしなる枝で骨が砕けるまで絞め上げてきたり、幹が裂け、あたかも鋭い牙の生えた口のようになったそれが噛みついて肉を抉ったりもする。その他にも、実が爆ぜて体に穴を開けるほどの威力を持つものや、毒をまき散らす種類もあると聞く。一番恐ろしいのは根が病変していることで、それだけは特別に『爆棘』という名で呼ばれていた。人間が歩いた振動を感じて、突如地中から棘状に変化した根が飛び出してきて刺し貫き、死ぬまで離さないのだ。病狂の木に捕まった人間は皆、分泌液で融かされ、徐々に吸収されて彼らの養分になる。

慈空の進む小道は、途中で何度か緩やかに右へ曲がり、いくらも歩かないうちに、振り返っても森の入口は見えなくなった。あまり奥へ入り込みたくはないが、手前にいても見つかってしまわないか不安だ。慈空はもう少し進むことにして、頭上にある緑の枝葉を見上げた。隙間から降り注ぐ陽射しは、こちらの心情とは関係なく穏やかで清々しい。その光に励まされるようにして、慈空は再び歩き始めた。小道に沿って小川が流れていて、そのせせらぎの音も、なんとなく心を落ち着かせてくれる。周囲の木の変化を見逃すまいと、辺りを気にしながら歩いていた慈空は、ふと足元に汚れた手巾が落ちていることに気づいた。どこにでも売っている安価なものだが、まだ新しい。誰かが落としたのかと思った直後、手巾の茶色い汚れが血の染みだと気づいた。その瞬間、鳥肌が足元から駆け上がる。

先日薬来堂で聞いた、枝に絞め上げられて死んだという人の話を思い出した。

「……どこだ」

慈空は早鐘のような鼓動を感じながら、懐の石をしっかりと掴んで、息も荒く周囲に目を走らせた。見える範囲に、無残な躯は見当たらない。一体どの木が病変しているのか。いつどこから、足をすくわれるかわからない。腕を取られるかわからない。思えば、逃げることに必死で短剣のひとつも持ってこなかった。それで勝てるわけではないが、絡みつく枝から逃れることくらいはできたかもしれない。

「……どの木だ」

周囲にあるすべての木が怪しく思えて、慈空は身動きが取れなくなる。少しでも動けば、今にも体を鋭い枝で刺し貫かれそうで。息を吸っているはずなのに、なぜか酸欠のように眩暈がした。しっかり目を開けようとして頭を振り、つられて半歩、靴が土を滑る。

その、瞬きの間。

「下だ!」

声がした。

直後、慈空は自分の足元から、爆発するように巨大な棘の生えた根が土を突き破ってくるのを見た。爆棘だと思う間もなく、鋭い棘が左腕をこすり、焼けるような痛みが走る。そして呻く暇も許さぬ勢いで、棘の生えた触手に左足を絡めとられ、逆さに持ち上げられた。腿に容赦なく棘が食い込み、慈空は感じたことのない痛みに絶叫する。が、次の瞬間には、体が空に放り出されていた。

訳が分からぬまま見開いた目に映るのは、緋色の一閃。

慈空の脚を捉えていた触手をあっさりと一刀両断したのは、風天と呼ばれていたあの派手な男だった。危険を感知した触手が一斉に男に襲い掛かるが、彼はそれを難なく躱し、左手に持った鞘で細い触手を払いながら、剣で容赦なく斬り落としていく。その動きがあまりに美しく、慈空は宙を舞いながら息を吞んだ。低い重心が全くぶれない彼の動きは、まるで洗練された舞踏のようにすら見える。おまけに、彼が自分の手の一部のように扱う剣は、その細身の姿からは想像もできないほど恐ろしく切れ味がいい。それほど力を込めているようには見えないのに、次々と斬られた触手が地面に転がった。

どういうことだ。

痛みと混乱で考えが追い付かないままの慈空を、今度は誰かが空中で受け止める。

「ひゃー、間に合ってよかったぁ」

慈空をちょうど小脇に抱えるような格好で受け止めた茶色の髪の彼は、そのまま近くの木の枝に飛び移る。左手首に巻いた蔦のようなものから、白い糸状のものが伸びて木に接着し、彼の体を支えていた。

「もうちょっと遅かったらやばかったねぇ」

暢気に言って、彼は手早く慈空を枝に座らせると、ちょっと我慢してねと言い置いて、慈空の左足に刺さったままの根を取り除いた。棘が抜かれる瞬間の痛みに、思わず声が漏れる。出血で袴が真っ赤に染まっていた。

下では、獲物を失った根が、風天に切られた一部を欠損させたまま、逃げるように再び地中に潜ろうとしていた。このままでは、また突如襲ってくることの繰り返しになる。

「風天、種溜まり! たぶん真ん中の方!」

懐から取り出した蔦で、慈空の足を止血していた彼が、下に向かって叫んだ。

「──あれか」

その声を受けて、風天が触手を避けながら、土の中に帰ろうとする爆棘の一部分を剣で抉るように切り取った。すると根は急速に棘が縮み、続いて萎むように小さくなって、どこにでもあるようなごく普通の根の姿に戻ってしまう。

「え……」

痛みで朦朧としながらそれを見た慈空は、幻でも見ているのかと、さらに混乱を深めた。見間違いでなければ、風天という男は今、病狂の木を元に戻したのだ。病変したら最後、周囲の樹木もろとも焼くしかないと言われているものを、あっさりと。今まで何人もの人間が病狂を直す方法を研究してきたが、今日まで具体的なことは何ひとつわかっていないはずなのに。

「はい、君は口開けてー」

茶色い髪の彼は、痛み止めだと言って一枚の葉っぱを慈空の口の中に放り込み、よく噛むように言う。そして再び左手首の蔦から伸びる白い糸を巧みに操り、自分と慈空を地面まで下ろした。

「日樹、持って帰るか?」

風天は、先ほど根から切り取った、握り拳大の茶色い何かを彼に見せる。球根と見間違ってしまいそうな、瘤のようなものだった。

「うん、もらっとく。どこの種だろ」

日樹と呼ばれた彼はどこか嬉々として受け取り、抵抗なく懐に収めた。

「あ、あの……、あなたたちは一体……」

慈空は、傍の木に寄りかかるようにして、どうにか体を支えた。痛みのせいか、それとも嚙まされた葉の効果か、思考がぼんやりとしてくるのを感じていた。助けられたとはいえ、彼らの正体はまだわかっていない。服の上から感じている石の感触だけは、絶対に忘れまいと力を込めた。

「逃げ切れるとでも思ってたのか」

風天が、剣の切っ先を慈空の首に向ける。近くで見ると恐ろしいほど肌の冴えた、片刃の剣だった。

「『弓の心臓』と対になってる、『羅の文書』はどうした?」

慈空を見下ろす風天の双眼は、まるで海の沖のように蒼い。自分が逃げたことで、持っている石が『弓の心臓』だという確信を与えてしまったのだろう。

「……なんのことかわからない」

それでも慈空は、あえてしらを切る。

「これはただの形見だ。あなたの探しているものじゃないし、『羅の文書』なんてものも知らない」

「この期に及んで、まだそんなくだらない嘘をつく気か」

風天が不愉快そうに片眉を撥ね上げた。

「それなら逃げる必要なんかないだろ。堂々と見せればいいだけの話だ。それともどさくさに紛れて盗み出してきたんで、気が引けるのか?」

「盗んでなどいない! 大切な物だから、人に見せたくないだけだ」

「じゃあなんで日樹に石の話をした?」

「それは……」

白青に煌めく剣が、慈空の首筋にぴたりと当てられた。風天が少し手を動かすだけで、簡単に肉は斬れるだろう。もはや冷たいのか熱いのかさえわからない剣の感触が、慈空の息を否応なく荒くさせた。

「今、ここでその石を渡すなら、命だけは助けてやる」

物騒な物言いをする風天に、日樹がため息をつく。

「なんでそうやって乱暴な言い方するかな。梨羽謝たちから悪い影響受けすぎだよ」

「その話今関係ねえだろ」

「だめだよ、なんでも真似しちゃ」

「うるせえな! それより今は──」

「あのさー、君さ」

喚く風天を無視して、日樹は慈空の前にしゃがみ込んで目線を合わせる。

「俺たちその石を回収したいんだけど、渡す気ない? もちろんタダでとは言わないよ。沈寧に渡すよりはましだと思うんだけど」

その言葉に、慈空は困惑して眉根を寄せた。では、彼らは沈寧の手の者ではないということなのか。ならば一体何のつもりでここまで追ってきたのか。

「……私は、これを誰にも渡すつもりはない。託されたこれを手放してしまったら私は……留久馬に顔向けできない」

相手が沈寧であろうがなかろうが、今の慈空にはその一択しかない。

「留久馬……?」

ふとつぶやいた風天が、剣を下ろし、慈空と目線を合わせるように片膝を突いた。

「お前、宮仕えか」

「……違う」

「留久馬とは弓可留の王太子だろう? 面識があるのか?」

そう問いかける彼の顔が、わずかに柔和になった気がして、慈空はやや戸惑う。

「……留久馬とは、兄弟のように育った。私の、たった一人の兄だった」

その答えに、風天の蒼の瞳が一瞬だけ揺らいだ気がした。

「でも……今はもう……」

その先を、慈空は口にすることができなかった。

何日経とうが、大弓門の前で見た絶望を忘れることができない。

慈空の反応を見て、風天は無言で立ち上がり、剣を鞘に納める。そして日樹へと目を向けた。

「……留久馬王太子に、弟のような友人がいるというのは聞いたことがある」

「え、ほんと?」

「こいつが本物かどうかはわからんがな」

改めて二人にまじまじと見つめられて、慈空は居心地悪くその視線を受け止めた。確かに、今それを証明するものを出せと言われたら、何もない。

「あ、あなたたちこそ、一体何者なんだ」

沈寧の者ではない、それなのに『弓の心臓』を狙っていて、病狂の木が出た森まで追ってくるなどただ事ではない。しかも反応を見る限り、留久馬についても何らかの情報を持っている。病変した木を難なく元に戻してしまったことといい、雇われただけの下っ端の人間ではないだろう。

「何者かと言われるとねぇ……」

日樹が迷うように風天を見た。

風天はしばらく考えるように腕を組み、やがて懐から、掌に収まってしまう大きさの鏡を取り出した。

「……俺たちは、さるやんごとない御方の命でここへ来た」

艶やかな月金色のそれは、地金の詰まった澄んだ肌をしており、鍍金ものや量産されたものに見られる歪みや傷もない。ひと目で庶民が持てるものではないとわかった。おそらく護符や魔除けなどの目的で作られたものだろう。裏面には、四輪の花が象られた金細工があった。独特の反りを持つ花弁の先端は尖っており、葉も似たような細身の形をしている。八蓉と呼ばれるそれは珍しい花ではないが、その名前が自国の神の名前に似ていることから、国章に定めている国を慈空は知っていた。

「……斯城国」

国内に大街道が通っていることから商いが盛んで、弓可留より遥かに裕福な国だ。文化や芸術においても、流行の発信地と言っても過言ではない。数年前、兄太子が父である王と王太子であった弟を殺し、その後に隣国二国を落として自国領土としている。ある意味、この辺りでは今一番力と勢いのある国だ。そして羽多留王は、生前何度か斯城国を訪問している。関係は良好だったはずだ。

「残念だが、弓可留を救いに来たわけではない」

藁にもすがるような思いで風天を見上げた慈空を、風天は容赦なく突き放す。

木漏れ日を浴びた彼の、虹彩の底が煌めく双眼。

「神殺しに期待をするな」

どこか痛みを堪えるようにそう口にした直後、風天が素早く剣を振りぬいた。固い音がして、身をすくませた慈空の近くに、砕けた矢の残骸が落ちる。飾り羽は濃緑。沈寧の色だ。

「やっべ、見つかった!」

「走るぞ。日樹はこいつを連れて上を行け」

「はーい」

慣れたようなやり取りがあって、慈空は抵抗する間もなく再び日樹に担がれる。

「ちょーっと大人しくしててねー」

そう言われた後、飛んでくる矢を避けながら、左手首の糸で自由自在に木の間を移動する日樹に、慈空はしがみついていることしかできなかった。

弓可留の王宮は、王都可留多の東側にある小高い丘の上にあった。王族が暮らし、時に親しい客人などを招く弓宮と、役人たちが執務する羅宮。どちらも造りはしっかりしているものの、外観は王の気質を表すかのように、いたって質素で飾り気がない。真っ白な壁には目立つ彫刻もなく、窓枠や屋根は濃い樹色に塗られており、主要な建物の屋根には四神を表す四つの小さな飾り塔があるだけだ。ただ、羅宮にある四神を祀る神殿の屋根には日金色の飾り塔があって、それが唯一華やかと言えるものだったかもしれない。

当時の慈空の仕事場所は、羅宮の一角にある建物で、そこは若手の学者や研究者が常時詰めており、学楽寮と呼ばれていた。元々書物や、歴史的に価値のある宝物を収めている建物で、その一部屋を若手のために開放していたのだ。個室を与えられるにはそれなりの成果を出さねばならず、若手はまず羅宮に自分の執務室を持つことを目標としていた。慈空の父は自分の執務室を持っていたが、息子だからといって慈空もその部屋を引き継いで使えるわけではなく、あくまでも実力主義の世界だ。しかし慈空にとっては、自分の執務室がないことはさほど大きな問題ではなかった。元々集中すると感覚が閉じてしまう性質なので、周りが騒がしくても気にはならなかったし、不便なことといえば私物を置けないことくらいだったが、それもすぐに解消した。なぜなら慈空には、羅宮の中にいながら一人になれる場所があったからだ。

「うわ、また増えてる」

錆びた金具のせいで大袈裟な音がする扉を開けて、慣れたように部屋の中に入ってきた留久馬は、呆れ気味にそう口にした。

「これで何種類目? 六? 七?」

「九、かな」

読んでいた本から顔をあげて、慈空は答える。出かけた先で目に付いた草比良を集めているうちに、いつの間にかここまで種類が増えてしまった。鉢で栽培できるものが今では九種類あり、樹上などに着生する種類のものは、採取して乾燥させ、吊るして保存してある。それも含めると、二十種類近くになるだろうか。

「慈空はここを植物園にでもするつもりか? 俺の弟は歴史学者だったはずだけど」

「そうだよ、歴史学者だよ。その歴史学者が偶然作り出した、咳止めのお茶を目当てに来る人はどなただったかな?」

慈空は、隅に作った簡易の竈で、しれっとお茶を沸かす準備をする留久馬の背に目を向ける。小さい頃に比べると随分よくなったとはいえ、喘息持ちの彼は、慈空が平耳比良から作った咳止めが気に入っている。

「他の薬も作れたらよかったのにな」

「無茶言うなよ。薬屋じゃないんだ」

平耳比良の咳止めも、あれこれ試行錯誤しているうちに偶然辿り着いただけだ。

「でも、俺の喘息には慈空の咳止めが一番効くんだ」

そう言って、留久馬は自ら淹れた茶を慈空にもふるまってくれた。王太子という立場でありながら、彼は一人で着替えもすればお茶の用意もし、ふらりと町に出かけて買い物もしてきてしまう。身辺の世話をする小臣が足りないわけではないのだが、なんでも自分でやってみることが好きなのだ。慈空という弟ができてからは、それに余計拍車がかかったようだと、王后が言っていたのを聞いたことがある。きっと、なんでもできるお兄ちゃんになりたかったのよ、と。それを止めない王后もまた、自分の手でお茶を淹れることを苦にしない人だった。

「留久馬こそ、ちょっと整理した方がいいんじゃないか? その下の箱に入ってるやつなんて、絶対もう存在を忘れてるだろ」

慈空は、壁際に積んである木箱を指して訴える。小さい頃、留久馬と一緒に王宮内を探索した際、羅宮の地下に使われなくなった書庫を見つけて、以降そこを二人の秘密の部屋にした。そして大人になった今、ここは慈空の草比良研究室であり、収集癖のある留久馬の収集品置き場になっているのだ。

「忘れてないよ。今日だって虫干しをしようと思って来たんだ。それにほら、これも置いておこうと思って」

留久馬は小脇に抱えてきた数冊の本を見せる。どれも表紙が色あせ、表紙の文字が読めないほど薄くなっていた。その一冊に見覚えがあって、慈空は目を凝らす。

「……留久馬、もしかしてそれ、『炎帝記』じゃないのか?」

炎帝とは、弓可留の始祖とされる弓羅のことを指す。彼が弓可留という国を創るまでの出来事が記された、弓可留の公式の歴史書だ。原本はすでに無く、古い時代の写しのみが数冊残っているが、どれも然るべきところできちんと保管されているはずだ。

「そう。写しの中でも一番古いと言われてる第一文書の、写し」

「……ということは、写しの写し?」

「よくできてるだろ?」

そう言って留久馬が本を開いてみせると、中にもびっしりと文字が書いてある。しかしよくよく見れば出鱈目な創作文字で、今の弓可留で使われている文字でもなければ、原本に記されていたと言われている古代弓可留文字でもない。

「あまりに出来が良かったんで、部屋の本棚に並べてたんだけど、作り物だってことがバレて怒られた。でも捨てるには忍びないからさ」

そんなことをぼやいて、留久馬はいそいそと木箱の蓋を開ける。彼はこうやって、古いものの複製品を作ることが趣味なのだ。それに加え、街で見かけた古い革の束や、硯、文鎮をはじめ、陶器やガラス製品に至るまで、とにかく時代の古そうなものを見つけると片っ端から集めてくる。自室に置いておくと乳母に文句を言われるので、こちらに避難させているのだ。

「赤鹿の古くていい皮が手に入ってさ、それを見てたら古い本が作りたくなった。実は今、他にも作ってるものがあるんだけど」

「懲りないよね」

「父君へのちょっとした余興だよ。だいぶ形になってきたんだ。出来上がったら慈空にも見せてやるよ」

「せいぜい怒られないようにね」

いつものことなので、慈空は吐息とともにさらりと受け流した。収集癖と凝り性という点においては、お互いがお互いを責められないことを、二人とも重々承知している。だからこそ、今まで仲良くやって来られたのかもしれない。

「……羽多留様のご様子はどう?」

木箱の蓋を閉め、その上に腰を下ろしてお茶を飲んでいる留久馬に、慈空は尋ねる。

「良くはないな。日に日に症状が進んで、左目はもうほとんど見えてないみたいだ」

実の父親である羽多留王の病状を、留久馬は悲壮感もなくさらりと口にした。

「御典医の見立てじゃ、失明するのは時間の問題だって。譲位のことも、本気でお考えになってる」

羽多留王が眼病を患っていることが判明したのは、慈空が父を亡くした直後のことだ。それから緩やかではあるが、病状は確実に進行している。国民にいらぬ心配をさせぬよう、事情はごく内部の者にしか知らされていない。

「……譲位か。それが妥当だろうな。まだお若いから、心残りはあるだろうけど」

慈空はため息を混ぜて口にする。側室を持たない羽多留王の子は、留久馬一人だけだ。だが王自身の兄弟が三人おり、州司や軍を率いる将軍の職に就いている。その上その子らも健在だ。まだ若い留久馬が王に即位したとしても、支える者はたくさんいる。

「母君に至っては、玉座につくより先に嫁を貰えとうるさいんだ。先日もどこぞの国の公主を紹介されそうになったけど、よくよく聞けば相手はまだ十一歳だというんで、丁重にお断りした」

こめかみを押さえる留久馬を、慈空は面白さ半分、気の毒さ半分といった面持ちで眺める。普段はこうして気兼ねなく話せる相手だが、彼はいずれこの国の王となる人物なのだなと、あらためて実感した。

「父君が、最後にもう一度、御柱が見たい、なんて言ってるから、そのうち梯子の闇戸まで行くかもしれない。その時は、慈空も一緒に行かないか?」

ふと思い出したように留久馬が言い、慈空はやや戸惑って彼に目を向けた。

「闇戸に近づいて大丈夫なのか?」

「入るわけじゃないし大丈夫だ。斯城か、呉原に滞在して、ついでに挨拶もしておけば一石二鳥だろ。斯城には何度か行ってるんだし」

「他国への挨拶をついででするもんじゃないだろ。それに斯城は、最近まで隣国と戦争していたんじゃなかったっけ?」

「もうとっくに終わって、新たな王のもとで新体制が築かれてるよ。たぶんそこへの挨拶も兼ねたいんだろう」

「それならなおのこと、ついでじゃない方がいいじゃないか」

病変した植物たちの凶暴さが、普通の森の比ではないと言われている闇戸は、この世に三カ所存在しているらしい。らしい、というのは、慈空はまだその目で闇戸を見たことがなく、闇戸の中心に立っているという御柱も、遠目でしか見たことがないからだ。御柱はあまりに巨大な樹木であるため、その先端には常に雲がかかっていて、誰もその全体像を見たことがないと言われている。弓可留から一番近くにある御柱を至近距離で見た者の話によると、それは通常の樹のような外観ではなく、地上から天に向かって屹立する天柱が三本あり、その三本を繋ぐように複数の横枝がある、さながら梯子のような姿だという。それゆえに、その御柱を抱える闇戸は『梯子の闇戸』と呼ばれていた。御柱は、闇戸の中にありながら病変しない唯一の樹であるとして、畏敬の念をもってそう呼ばれるようになったらしい。本当に病変していないのかどうかは、実は今でもはっきりわかってはいないのだが、その巨木を羽多留王はいたく気に入っていた。

「あのでっかい木の何がいいんだろうな。しかも闇戸には杜人が住んでるんだろう? 近づくだけでもいい気分じゃないよ」

慈空には到底信じられないことだが、狂暴な植物たちがひしめき合う闇戸で暮らしている者たちがいるというのだ。慈空も幼い頃、父に連れられて行った旅先で一度だけ見かけたことがある。時折食料や日用品を買うために闇戸の外へ出てくるという彼らは、身体に臭い泥を塗り、顔を半分以上覆う黒硝子の入った不気味な面をつけ、ぴったりと身体に沿う見苦しい服を着ていた。おまけに言葉がおぼつかず、短い単語しか話さない。文化も暮らしも違う彼らを、人々は身体に人間以外の特徴を持つ混ざり者と同じく忌み嫌っている。昔、慈空が生まれるよりもっと前に、闇戸ごと杜人を焼いてしまおうとして、火をつけたことがあったらしい。だが、闇戸は小火程度にしか燃えなかったばかりか、その周囲にあった森までもが一斉に病変してしまい、以降闇戸と杜人に手出しは無用という不文律が出来上がっていた。

「彼らは闇戸の中から滅多に出てこないさ」

慈空が心配するのを大袈裟だと言うように、留久馬は肩をすくめる。そういえば彼も、一度羽多留王と一緒に御柱を見に行っているはずだ。

「……まあ、その機会があれば考えるよ」

慈空は本の頁をめくりながら答える。今はそれよりも、調べたいことがたくさんあった。それに、最後だというのなら、家族水入らずの方がいいのではという遠慮もあった。

「あ、そうだ慈空、今日は広場に沈寧の舞踏団が来てるの知ってるか?」

お茶のお代わりを注ごうとした留久馬が、ぱっと顔を上げる。

「楽団も来てて、とても賑やからしいぞ。見に行かないか?」

「そりゃ行きたいけど、今、古代弓可留文字の解読練習をしてるんだ。父さんの遺してくれた訳字典がすごく役に立ってて。だからここの章が終わってから……」

「そんなのあとでもできるだろ。ほら、行くぞ」

半ば強引に慈空を連れ出し、留久馬は地上を目指して通路を進む。倉庫や書庫が立ち並ぶここは、普段から滅多に人の出入りがない。半地下なので明り取り用の窓はあるが、それでも薄暗くて黴臭い。螺旋状の階段を上って地上階に出ると、窓から一気に差し込む陽光の眩しさに、二人してしばし目を瞑った。季節は、夏からようやく秋へと移り変わろうとしている。

「おやおや、お二人ともどちらへ?」

王宮を出るために中庭を突っ切っていた二人に、一人の神官が声をかけた。

「呂周! 広場に行くんだ。沈寧の舞踏団が来てるらしいぞ」

留久馬が呂周と呼んだ神官は、二人が小さい頃から何かと世話を焼いてくれた人物だった。四神教についての基本的な事柄は、全て彼から教わっている。今では神殿に仕える神官の中でも、長に次ぐ役職についているはずだ。

「舞踏団が? それは知りませんでした」

「暇なら呂周も一緒に行くか?」

「いいえ、私は遠慮しておきます。お気をつけて行ってらっしゃいませ」

呂周は苦笑し、二人に向かって恭しく胸の前で両腕を交差し、膝を折る四神の拝をした。それに合わせ、慈空と留久馬も首から下げた月金板に触れ、同じように拝を返す。

「そうだ呂周、近々また一緒に食事をしよう。父君が、目が見えているうちに、親しい人の顔を覚えておきたいそうだよ」

去り際に留久馬がそんなことを言って、呂周は、ええぜひ、といつもの柔和な笑顔で頷いた。

秋が終わって冬を迎える前に、梯子の闇戸へ御柱を見に行く計画が練られていたが、羽多留王の病状が急に悪化したことで頓挫した。弓可留の国土に雪が降り積もるようになった頃、羽多留王の右目もいよいよ光を失いつつあり、左目と同じように視野の一部が欠ける状態になって、人の顔はなんとか識別できても、文字は読めなくなった。それでも王の元来の穏やかな気性は損なわれることなく、王后や留久馬をはじめとする周りの者に助けられながら生活していた。そして、春が来て弓岳の雪が解けた頃を目途に、留久馬への譲位の準備が本格的に進められることとなった。反対する者もおらず、順当にその日が来て若い王が誕生することを、慈空をはじめ皆が信じて疑わなかった。

「なんだかんだと覚えることが多くてさ……」

久しぶりに地下室へやって来た留久馬は、いつものようにお茶を淹れて木箱の上に腰を下ろした。ここのところ、譲位に向けて神事や政など、父王や宰相から様々な引継ぎが行われているらしく、次期国王は珍しく疲れた様子だった。

「趣味に没頭する時間が欲しいよ……。古い染料の匂いが嗅ぎたい……」

「とか言いながら、夜中にこっそりここ来てるだろ? 買い置きの揚げ菓子が消えてたんだけど」

非常食と称して、地下室には日持ちする食べ物を持ち込んでいる。その揚げ菓子は、二人の好物でもあった。

「小腹が空いてたんだ。おいしかった」

けろりと答える留久馬に、慈空は毒気を抜かれて息をつく。

「いいけど、食べた分は補充しといてよ」

「悪い悪い。ちゃんと買っておく」

そう言って、留久馬は手近な紙に『揚げ菓子を買う』と書きつけた。

「その紙を失くす、っていう結末にならないよう祈っておくよ」

「今作りかけの作品に挟んでおくさ。そうすれば毎日見るから忘れないだろ」

忙しいと言いながら毎日来ているのか、と、慈空は無言で留久馬を見やる。趣味のために睡眠時間を削るのはお互い様だが、彼とは立場と重みが違いすぎる。

「節祭が終わったら、じきに戴冠式だろう? それまで趣味は控えたら?」

兄を気遣って言う慈空に、留久馬はお茶を啜って首を振った。

「ここに来ると王太子じゃなくて、一人の人間に戻れるような気がするんだ。それに慈空がいたっていう空気感があると、なんだか安心する」

子どものような笑顔で言われて、慈空はそれ以上何も言い返すことができなかった。

少しずつ雪から雨に変わり、春の兆しが見え始める頃、羅宮の神殿では節祭が行われた。それは季節の変わり目ごとに行われる、国の平和と国民の幸せを願ういつも通りの神事だった。祭祀の際にしか飾られない、四神を描いた神影図が架けられ、日金の糸で織られた鮮やかな敷物が祭壇を彩る。国の宝珠である『弓の心臓』と『羅の文書』は、厳かに運んできた神官の手によって、祭壇上の所定の位置へ御樋代に入ったまま安置された。それに引き続き、供物としての果実や野菜が木製の高杯に飾り付けられて、神官の手によって運ばれてくる。種類ごとに分けられた高杯の数は二十近くになり、神影図の前で足を止め、拝をし、高杯を置いてまた拝をし、その場を辞するという神官たちの動作は、もはや一種の様式美だった。

供物が並べられ終わると、今度は羽多留王による神への奏上が行われる。少しだけ普段と違っていたとすれば、介添えのために留久馬が王の近くに控えていたことだ。しかし王太子がそこにいることはおかしなことではなく、ほぼ目が見えていないはずの羽多留王の所作は、長年体に染み付いた貫禄か間違えることもなく、事情を知らない者が見ても何ひとつ不思議には思わないだろう。慈空の聞きかじったところによれば、この祭祀が終わり次第、王の病のことと、譲位のことが国民に向けて発表されるはずだった。

節祭には各州の州司をはじめ、宰相や将軍、その他王宮で働くほとんどの者が出席する。慈空たち学者や役人たちはもちろんのこと、掃除や洗濯などにかかわる下男下女も、当番でない限りは参加してもいいことになっていた。国教でもある四神教は国民の間に根付き、そして間違いなく愛されていた。そのため、羅宮で祭祀が行われる際には、町にある神殿でも祈りが捧げられ、可留多の町は一時静寂に包まれるほどだ。

──だからこそ、その悲鳴と騒音は瞬時に異常を伝えた。

祈りの最中に聞こえてきたそれに、誰もが顔をあげて視線を交わし合った。

どうした。何の騒ぎだ。一体外で何が起こっている。

羽多留王も祈りの言葉を唱えるのをやめて、見えないはずの目で入口の大扉を見つめていた。留久馬が父王に、一旦下がりましょうと声をかけたその瞬間、四神を祀る祭壇の向こうにある飾り窓をぶち破って、濃緑の旗を掲げた沈寧軍が攻め入ってきた。それとほぼ同時に大扉が開けられ、こちらからも分厚い鎧を身に纏った兵士が次々となだれ込んできたのだ。呆然とする弓可留の民に向かって、彼らは何を宣言するでもなく次々に剣を振るい始めた。

「なぜ沈寧が!?」

「何かの間違いではないのか!?」

口々に叫ぶ者たちも皆、容赦なく斬り捨てられていく。

「見ろ、禁軍旗だ!」

大扉の入口に堂々と掲げられたのは、すべての国に共通する王を表す朱金の旗。つまりこの軍勢は、沈寧王の命令によってここへやって来たことを意味する。

「留久馬!」

一瞬にして混乱に陥った神殿の中で、慈空は息子を呼ぶ王の声を聞いた。

「これを持って逃げなさい」

「しかし!」

「早く! 片割れは私が持つ」

その時祭壇の上で留久馬に手渡されたのが、『弓の心臓』だったのだと今ならわかる。そして、王は自ら『羅の文書』の入った御樋代を抱えた。留久馬は護衛に囲まれ、最後まで父と母を心配しながら速やかに神殿を出た。それは王太子として、当然のことだった。彼には、王の血を繋ぐ使命がある。

「私のことはいいから、どうか王を!」

王后の叫ぶ声が聞こえた。王は将軍をはじめとする護衛たちに守られながら脱出を試みたが、敵味方が入り乱れる神殿の中で、もはや退路を確保することなどできなかった。その時慈空も、周囲の同僚たちと協力しながら椅子を投げつけて応戦しており、羽多留王に近づくことすらできずにいた。

「主上を守れ! うちの軍はまだか!?」

役人も学者も、下働きの者も、皆がそう口にして王のもとに集まろうとしていたが、次々に襲い来る沈寧の兵士を前に、防戦することで精いっぱいだった。まして慈空たちは、訓練された兵士でもない。後で知ったことだが、羅宮より先に町の神殿が襲われたため、弓可留の兵士はそちらに人手を取られ、こちらに駆けつけることができなかったらしい。

数で押してくる沈寧を前に、王の護衛も次々と倒れ、血を流した躯ばかりが転がった。誰かの臓物を踏みつけ、切り落とされた腕を蹴り、血の匂いに吐き気を堪える。目と耳を塞ぎたくなるような阿鼻叫喚の中で、慈空はその光景を見た。

鈍色の鎧を纏った一人の小柄な兵士が、軽やかに空を跳ぶ。

混沌とした兵士たちの頭の上を音もなく越えていくその姿が、やけにはっきりと目に焼き付いた。目の下まで覆った口面で表情は見えないが、手にしている剣にはすでに血の跡がある。その兵士の目線の先に羽多留王がいることに気付いて、慈空の背中を戦慄が駆け上がった。

「……やめろ」

兵士は供物の載った神台の上に難なく着地し、滑らかな動きで剣をためらいなく振りぬこうとする。その切っ先が捕らえようとしたのは、間違いなく羽多留王の首だ。しかし王は、どこか虚ろな表情であらぬ方角に剣を振るうだけだ。

「やめろ! 主上は目が見えない!」

慈空は咄嗟に叫んだ。自分でも驚くほど、腹の底から出た声だった。

自分を我が子のようにかわいがってくれた王だ。そして大切な留久馬の父だ。

その声が届いたのかどうかはわからないが、小柄な兵士がほんの一瞬、戸惑うように動きを止めた。止めたように、慈空には確かに見えた。しかし次の瞬間、王の真後ろへ獣のような荒々しさで現れた巨躯の男が、あっさりと王の首を刎ねた。噴き出した血飛沫と、床に転がった王の首級。羽多留王! と絶叫した誰かの声が、呆然と立ち尽くした慈空の耳に虚しく響いた。『弓の心臓』と『羅の文書』を探せと、沈寧の兵士が叫んでいたのを微かに覚えている。

「おのれ兄をよくも!」

州司の一人であった羽多留王の弟が激昂し、巨躯の男に斬りかかったが、傍にいた兵士に槍で腹を突かれて悶絶し、絶命した。その息子たちはすでに、王を守って討ち死にし、その躯が祭壇の前に転がっていた。

王を失ったことで、弓可留の者たちの抵抗する気力が失せたことを知るや、沈寧軍は神殿内の生き残った者を集め、外へと連れ出した。そのほんの二十人ほどの中には慈空の知っている顔もあったが、もはやお互いに掛け合う言葉も出てはこなかった。神殿内は、おびただしい血と臓物で彩られている。ちぎれた指や、目玉さえ転がっていた。いつの間にか慈空の眼鏡も、誰かの血でまだらに汚れている。一体何人死んだかと、考えることもできなかった。

外に連れ出された慈空は、ふと焦げ臭い匂いに気付いて顔をあげた。羅宮の中から黒い煙が上がっている。それが学楽寮の方角だと思い至った瞬間、慈空は弾かれたように走り出した。

「……だめだ……あそこはだめだ……!」

あそこが焼けてしまったら、慈空の父をはじめとする、たくさんの学者たちが調べ繋いだ貴重な歴史が、弓可留の記憶が、すべて無に帰してしまう。目の前で絶命した、羽多留王の生きた証さえ。

「おい、どこへ行く!?」

「止まれ! 聞こえんのか!」

「やめとけ、もう王は討ったんだ。一人くらい逃げたところで変わらん。矢の無駄だ」

沈寧の兵士の声が確かに耳に届いたはずなのに、慈空は足を止めることなく走った。学楽寮だけではなく、羅宮にも弓宮にも火の手が上がっている。慈空は火の粉をかいくぐりながら、歩き慣れた羅宮の中の最短距離を通って、学楽寮へ到達する。しかしすでにそこは、炎に包まれた後だった。目ぼしいものを運び出したのか、沈寧の兵士たちが数人、書物や宝物を見分していた。

「やめろ!」

慈空は我を忘れて、宝物を弄んでいた兵士の一人に飛び掛かった。しかし剣の柄で頭を殴られ、あえなく地面に崩れ落ちる。

「なんだぁ、こいつ」

「死にぞこないだろ。楽にしてやったらどうだ」

慈空は乱暴に胸倉を掴まれ、無理矢理引き起こされる。口の中で血の味がした。眩暈がして、体に力が入らない。ただもう虚しいだけの絶望が胸にあった。

「じゃあお望みどおりに」

兵士の一人が剣を慈空に向けて、まさに貫こうとした瞬間、学楽寮の中で燃えていた梁が大きな音をたてて崩れた。兵士の注意がそちらに向いたのを見逃さず、慈空は渾身の力で胸倉を掴む手を振り払い、学楽寮の中へと駆け込んだ。

煙と熱風で咳き込んだ慈空は、咄嗟に自分の服で口と鼻を覆った。書庫のある方へ進んだが、もうそこは火の海になっており、熱さでそれ以上進むこともできなかった。宝物が収めてあった部屋も、入口から勢いよく炎が噴き出している。おそらく油をまいたのだろう。そうでなければ、こんなにも早く火はまわらない。

「……父さん……」

熱風を浴びながら、慈空はその場に立ち尽くした。父が書き残した、形見ともいえる本も灰になった。受け継いだ歴史学者という立場もまた、崩れ落ちようとしている。脚が萎え、その場に膝を突き、慈空は声をあげて泣いた。何もできない。できなかった。何ひとつ救うことも、守ることも。

「留久馬……」

ふと、暗黒の中に光を見たような気がして、慈空は顔をあげた。そうだ、まだ留久馬がいる。無事に王宮の外に逃げ出せている可能性がある。彼さえ生きていれば、弓可留は再び立ち上がるはずだ。

「留久馬と、会わないと……」

慈空は自分に言い聞かせるように声にして、なんとかもう一度立ち上がる。そして手近な窓から外に出て、落ち着くために深呼吸をした。王宮内は、小さい頃から留久馬に連れられて、何度も「探検」している。その時に教えてもらった抜け道があった。秘密だよ、と言って特別に見せてもらった地下通路への階段。弓宮の地下を抜けて、町はずれの古い井戸に続くという隠し通路。きっと留久馬は、そこを使ったはずだ。

慈空は再び、走り出した。

火がつけられた弓宮の周りにも沈寧の兵士がうろうろとしていて、王宮から略奪したいろいろな物品を運び出していた。慈空は彼らに見つからないよう慎重に裏庭へまわり、下働きの者たちが使う掃除道具が置いてある倉庫を目指した。その地下扉から、抜け道が繋がっているのだ。途中にあった王后の花壇は荒らされ、建物の壁が壊されているような箇所もある。留久馬とよく遊んだ東屋も、柱が折れて屋根が崩れていた。どうやら沈寧は、とにかく徹底的に弓可留を破壊したいらしい。

あと少しで倉庫に辿り着くというところで、慈空は前方に兵士の姿を認めて身を隠した。あそこを通らなければ倉庫にはたどり着けない。回り道をしようにも、そちらにも兵士がいる可能性があった。ここは動かずに様子を見るのがいいかと、考えを巡らせていた直後、不意に背後から口を押さえられて心臓が鳴った。いよいよここまでかと、覚悟を決めそうになった瞬間。

「慈空、俺だ」

聞き覚えのある声に、慈空は目を見開いて振り返った。

「……留久馬! 無事だったか!」

「なんとかな。だが加津多たちがやられた。まともに動けるのは一人だ」

留久馬がちらりと目を向けた先に、見慣れた従者が控えていた。しかしその彼も、左腕にかなり深そうな傷を負っている。

「父君はどうしてる? 母君は?」

留久馬に問われて、慈空は息を吞んだ。あの瞬間が脳裏をよぎって、彼の目をまともに見返せない。

「王后様はわからない……。でも、羽多留様は……」

慈空はそれ以上続けることができなかった。しかしそれだけで、留久馬は全てを悟ったようだった。

「……そうか、わかった」

慈空の肩を、留久馬が強く掴む。涙は見せなかったが、それが余計に悲しかった。

「慈空、頼みがある」

やがて留久馬は、懐から自分の上着で包んだ何かを取り出した。

「これを持って逃げてくれ。弓可留の宝珠、『弓の心臓』だ」

何を言われたのか、慈空は一瞬理解できなかった。なぜ自分がこれを持って逃げなければいけないのか。託されたのは留久馬だ。この国の王太子だ。彼こそが、これを持って逃げるべき者であるというのに。

「……何を言ってるんだ留久馬。それは君が持て。一緒にあの抜け道から逃げよう。そして機会を待つんだ」

慈空は兄の両腕を掴む。幼い頃から傍にいるのが当たり前だった彼が、目の前から消えてしまいそうな焦燥があった。

「俺は母君を助けに行く。そして沈寧と話をする。このまま弓可留を死なせはしない」

「でも!」

「頼む慈空、お前にしか頼めない。この『弓の心臓』は、『羅の文書』と一緒にあるからこそ価値のあるものだ。宝珠はふたつでひとつ。必ず両方とも持たなくては意味がないんだ」

そう言ってこちらを見つめる留久馬の双眼は、覚悟を決めた者の彩をしていた。

「俺が必ず『羅の文書』を取り戻す。それまでは慈空、お前がこれを守っていてくれ」

「でも……!」

「『羅の文書』の中身は古代弓可留文字で書かれていて、俺にはまだ読めないんだ。王家にはずっと口伝で伝わっているが、どのくらい正確に伝わっているのか誰もわからない。でもお前ならきっと、あれが読める。だから必ず生き延びて、俺に読み聞かせてくれ。約束だぞ」

留久馬は慈空の眼鏡についたままの血を指で拭い、弟の肩を抱く。

「生きてまた会おう。必ず」

「必ず、必ずだぞ、留久馬……!」

兄から託された『弓の心臓』を、慈空は震える手で握った。

そして留久馬は、慈空を逃がすために自ら囮となって兵士を引き付けた。慈空はその隙に倉庫へと走り、無事に抜け道を通って井戸へと到達した。近くにあった民家の納屋を借りて一晩を過ごし、一睡もできないまま、寒さで身を縮めながら迎えた夜明け。

「あんた、王宮から逃げてきたんだろ? なんだか大変なことになってるよ」

民家の主が、おろおろと教えてくれた情報がどうしても信じられなくて、信じたくなくて、昼過ぎになってから、民衆に紛れてこっそりと王宮近くまで戻った。町は無残に破壊され、四神の神殿は見る影もない。王宮の入口である羅宮の大弓門前には人だかりができており、そこで慈空が目にしたのは、数多のさらし首だった。寄せ集めた木切れでおざなりに作った台の上に並ぶ、人形のような死に顔。そのすべてに、慈空は見覚えがあった。王宮に出入りしていれば、嫌でも知っている王族や役人だ。州司や、将軍のものもある。

そして一段高いところに並べられた三つの首級は、王と、王后と──。

「……いやだ……嘘だろ……留久馬……」

慈空は泣きながらその場で嘔吐した。見咎めた見張りの兵士に、汚いと罵られて足蹴にされる。自身の吐瀉物で服を汚しながら、慈空はその場に倒れ込み、起き上がる気力もなく泣き続けた。夢であれと、何度も何度も強く願った。けれどどんなに喚いて叫んでも、留久馬が再び微笑むことはない。

あの日、弓可留は死んだ。

ひとつの国が、滅んだのだ。