東山彰良は旅人である。

異論は認める。一般的には、東山彰良はどこからどうみても小説家だ。しかしわたしは彼の作品を読むたび、この世に生を受けてしまった者のどうしようもない歩みを、足掻きを、そしてそれでも日々を送る高潔な歩みを読み取らずにはいられない。たとえば織田作之助賞・読売文学賞・渡辺淳一文学賞の三冠に輝いた『僕が殺した人と僕を殺した人』の少年たち、直木賞受賞作『流』の秋生……彼らと彼らを取り巻く人々はみなそれぞれ剥き出しの屈託を抱え、それでもなおまだ見ぬ何かに向かって歩み続ける。常に温和で、どこにいても涼しい風に吹かれているように飄々としながらも、そんな無数の人々の「旅」を冷徹に捉え、実は登場人物の誰よりも激しい旅程に身を置いているのが東山彰良という作家なのだ。

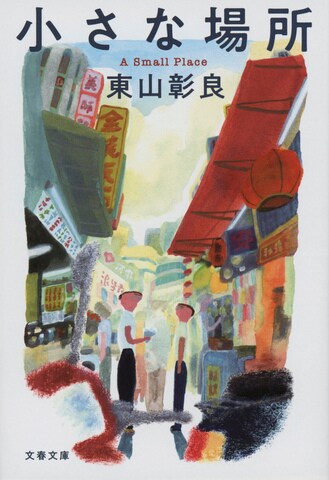

本作『小さな場所』の舞台は台湾北部、刺青店が建ち並ぶ実在の街・紋身街。

食堂を営む両親を持つ少年・小武を主人公に、珍珠奶茶屋の阿華、拝金主義者の刺青屋・ケニー、彼と事あるごとにぶつかるニン姐さんなど、雑駁な町に生きる人々の喜怒哀楽を描いた群像劇――と分かりやすい分類で本書を説くのはたやすい。だがこの物語を読んだ読者は必ずや、そこに描かれているのが人々のただの喜怒哀楽ではなく、流れ過ぎる日常に油膜の如く張り付く苛立ちや焦燥、そしてそれらと不可分な清らかさであると気づくはずだ。

誰もが感動する自己犠牲や成功は、ここにはない。代わって存在するのは、あまりに些細でありふれ、それゆえになかなか言葉に紡がれぬ、極めてささやかな人生そのものだ。

父親に恋人を取られた男・レオを中心に据えた一篇、「あとは跳ぶだけ」のラストにおいて、小武の両親の店に集まった登場人物たちがこんなやりとりを交わす。

「『けど、まあ、男と女ってそういうもんだろ?』

『聞いたか、小武?』阿華がこっちに顔をふり向けた。『けったいなことがあるもんだなあ!』

『それが台北さ』

ぼくがそう切り返すと、みんながどっと笑った。」

確かにそうだ。それが台北かもしれない。だが彼らが共有した事件と感情は、もしかしたら日本でもスペインでも、南極でも、人間の暮らすどこにでも当てはまるものではないだろうか。そう、人生は常に回り続け、しかしそれでも我々は生きることをやめられはしない。そんなどうしようもない日々の旅に目を注ぎ続けるがゆえに、我々は東山彰良の作品を手に取らずにはいられぬのだ。

ある時、小武は学校の友達たちと「なんでも入る壺の絵」を描くことに熱中し、遂には全員の夢と希望をありったけ詰め込んだ「完全無欠なる楽園の壺」の作成に挑戦する。ただそこに紋身街を加えようとする小武は、異を唱える級友たちと対立してしまう――というのが、最終話にして表題作「小さな場所」の幕開けだ。

思えば、汝南の人・費長房が仙人に連れられて壺の中にある仙境に遊んだ『後漢書』方術伝の故事の如く、世界とは常に壺の中に入るほど小さく、同時に我々がどれだけ足掻いても逃げ出せぬほど大きい。

大唐の詩人・元稹は「壺中の天地は乾坤の外、夢の裏の身名は旦暮の間(壺の中の天地は人間界の外にあり、夢の中の出来事のようなこの世の名声は、朝夕の間に消えてしまう)」と詠んだ。だが壺の中に入ってしまう天地が同時に世界を凌駕するほど大きいが如く、一日の間に萎むはかない花にも似た人生は、時にうんざりするほどに長い。

「世界中のどの街にもかならず一本はあるだろうと思われる、街の恥部のような細くて小汚い通り」と記される紋身街は、確かに狭く雑然として、うんざりするほどちっぽけな場所なのだろう。だが壺の中の異郷の如く、はたまたこれから大木と化す植物の種の如く、その小さな場所にはこの世のすべてが満ちているのだ。