久々に本作を読み返しながら、頭に思い浮かんだものがある。カジノでおなじみの賭博台、ルーレットだ。

起源は古代ギリシャと伝えられるが、フランス語の「回る rouler」がその名の由来だそうで、現在のルーレット盤は十八世紀フランスにルーツがあるという。回転する円盤の中に胴元が球を投げ入れ、二色に色分けされた升のどこに落ちるかに賭け金を張るギャンブルだ。

この赤か黒かで勝負するカジノ・ゲームへの連想は、ピエール・ルメートルが二〇一五年秋に来日した際、構想中だった本作について、「ノワールである」と語ったこととも無関係ではない。本人は、犯罪小説という意味でノワールという言葉を選んだのだろうが、犯罪小説にはルーレットと通底するものがある。往々にして、人生というギャンブルで黒い升に落ちた者の破滅的な姿が描かれるからだ。

折悪しくその場に居合わせたり、偶然の出来事に巻き込まれたりと、時に人は、運命としかいいようのない一瞬に人生を左右される。赤と黒ならぬ善と悪、真実と嘘、そして生と死。どちらに転ぶかわからぬ人生の岐路で、この『僕が死んだあの森』の主人公も望まぬ側に足をとられる。

北フランスの自然に囲まれた小さな村ボーヴァル。そこで十二歳の冬を迎えたアントワーヌ・クルタンは、クリスマスの直前、不運に見舞われる。両親の離婚から六年、一緒に暮らす口煩い母に友達とプレイステーションで遊ぶことを禁じられた彼は、森に自分の城であるツリーハウスを作り上げていた。しかし、数週間にわたるハウス作りに付き合ってくれた雑種犬オデュッセウスの無惨な死が引き金となり、彼の日常は暗転する。

ショックを引きずる主人公は、普段から彼を慕い、つきまとっていた隣家の少年レミを、衝動的な行動で殺めてしまう。パニックに陥った彼は、幼い亡骸をブナの倒木の下に隠すと、道行く車を避けながら一目散に自宅をめざすが、いつの間にかお気に入りのダイバーズウォッチが腕から消えていることに気づく。家の近くは、消えたレミを心配する近隣の人々が集まり、騒然としていた。やがて動転する主人公を、憲兵が訪ねてくる。

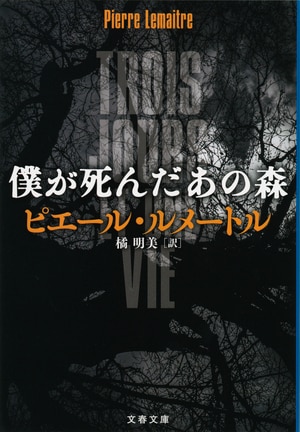

本書『僕が死んだあの森』の原著は、二〇一六年三月、パリのアルバン・ミシェル社から刊行された。

舞台となるボーヴァルは、本土のフランス国内を十三に分つ地域圏のうち、北端のオー・ド・フランスに属する。パリから車で二時間半ほどのところにあるこの村は、人口わずか二千のローカルな集落だ。フランスの警察機構は国家警察と憲兵隊が併存し、都市圏は前者、地方は後者に任されている。騒ぎに駆けつけてくるのが軍人である憲兵隊なのも、そういう理由である。

原題の Trois jours et une vie は、「三日間と一生」という意味で、アントワーヌの犯した一瞬の過ちと、終わることのない後悔や罪の意識を表している。幼い子どもの行方不明事件は大混乱を巻き起こし、村のたおやかな時間の流れを激流に変えてしまう。村をあげての捜索が始まり、口さがない噂が広まっていく中、村の恐慌状態はエスカレートしていく。

そんな周囲の混乱を目の当たりにしながら、アントワーヌは殺人の罪に怯え、破滅と転落の瀬戸際に追いやられる。しかし、それも四日目となるクリスマスの翌日の晩、村を未曾有の災厄が襲い、事態は一変する。ボーヴァルに甚大な被害をもたらしたこの不幸な出来事は、一九九九年十二月、実際に欧州各国を襲い、多大な惨禍をもたらした。フランスだけでも百人近い死者を出したこの現実の出来事を、ルメートルは物語に落とし込むだけでなく、プロットの重要な一要素として機能させている。

小説読みのバイブル『小説の技巧』で、著者のデイヴィッド・ロッジは、いかなる物語も受け手に疑問を抱かせ、その答えを遅らせ焦らすことで、読者の関心を惹くと語っている。サスペンスとは、読者が宙吊りとなる状態をいい、その原因となるのは、ミステリというジャンル小説でおなじみの、誰がやったのか(フーダニット)と、続きはどうなるのか(クリフハンガー)の二つだという。本作の場合はもちろん後者で、黒い升に落ちた主人公のその後に、気を揉まない読者はないだろう。

ロッジは、サスペンスをどう継続させるかで書き手の技量が問われると述べ、文豪トマス・ハーディの作品を例にとるが、本作のルメートルの手練も鮮やかだ。主人公の地獄めぐりは、「一九九九年」の章後半で村を急襲する危禍によって一旦風向きが変わるかに見える。しかし主人公の宙吊り状態は、「二〇一一年」、さらに「二〇一五年」の章で新たな局面を迎え、主人公を待ち受けるのである。

ルメートルは、そこに歳月の重みを加えることも忘れない。後半の章では、村に訪れた変化やテクノロジーの進歩といった社会の動きが主人公の辛い境遇にも影響を与え、アントワーヌ本人の人生にも転機が訪れる。

二〇一五年の来日時に、作家・中村文則との間で行われた公開対談でルメートルは、ミステリはあらゆる小説のジャンルの中で、唯一結末によって判断されると言い、自身も結末部分をまず考えると語った(『「アレックス」はこうして生まれた』〈文藝春秋〉二〇一六年一月号)。それはこのことだったのか、と膝を打つのが、本作の幕切れだ。

思い浮かぶのはルネ・クレマン監督の『太陽がいっぱい』だが、ご存じのように、映画化の際、パトリシア・ハイスミスの原作は結末を大幅に改変されている。つまり『太陽がいっぱい』には、犯罪者のサクセス・ストーリーと完全犯罪の崩壊という二通りの結末があり、主人公のリプリーもまた、富と貧、成功と失敗、夢と現実という人生のルーレットの二極にまたがるように二人存在するのである。

小説で一番大切なのは登場人物と語るルメートルだが、もし二つの「太陽がいっぱい」を玩味していたとして(そうでない可能性はゼロに近いだろう)、リプリーほど興味深い主人公を登場させながら、彼の破滅で終わる映画のラストには違和感もあったろう。一方、結末を重視する姿勢からは、映画の見事なサプライズ・エンディングに賞賛を惜しまなかった筈だ。

傍証を欠く考察にはなるが、そんなジレンマの中で、ハイスミス直系の犯罪小説に挑み、幕切れを因果応報とは別次元で用意したのが本作だった。そう解すると、読者の意表を突く、考え抜かれたラストには賞賛しかない。その最後の一節の妙なる余韻とともに、この作品は語り継がれるに違いない。

さて、文庫化とはいえ、ルメートルの新刊が出るのは久しぶりのことなので、作者の情報も少しアップデートしておこう。

ご存じのように、ルメートルはもうミステリを書かないと公言しているが、二〇二一年には還暦過ぎの女殺し屋が登場する Le serpent majuscule を出版した。しかしこれはデビュー以前の未発表作を読者からの要望に応え蔵出ししたもので、新作ではなかった。残念ながら、この『僕が死んだあの森』が最後のミステリ作品となる可能性はきわめて高い。

作家としての転機が訪れたのは、三度目の英国推理作家協会(CWA)賞に輝いた『天国でまた会おう』の執筆中だったという。当初ミステリとして構想しながら、骨格はそのままに、ミステリ的な側面を排除することで完成を見たそうだが、過去にはプルーストやマルロー、ボーヴォワールらも受賞したゴンクール賞に輝いたことも、自信に繋がったのだろう。

その後、続編の『炎の色』と『われらが痛みの鏡』で二十世紀の二つの大戦争を背景に〈災厄の子供たち〉三部作を仕上げ、現在は第二次世界大戦後の復興期に焦点を合わせた次の〈栄光の時代〉四部作に取り組んでいる。“栄光”とあるが、そこは作者のこと、経済的発展の陰で切り捨てられた人々に心を寄せる物語となっているという。

ルメートルはさらに、先のシリーズ二つに続く〈危機の時代〉三部作も構想中で、全十冊でフランスの二十世紀を俯瞰しようとしているようだ。調べものに半年、執筆に一年を要するペースゆえ完成は先となろうが、どんな絵巻が出来するやら、今から楽しみでならない。ちなみに今後の翻訳紹介だが、お蔵出しの Le serpent majuscule が文藝春秋から、〈栄光の時代〉シリーズ一作目の Le grand monde が早川書房から刊行予定となっている。

本作は二〇一九年にフランスとベルギーの合作で映画化もされている。監督は「ブルー・レクイエム」のニコラ・ブークリエフ。ルメートルも脚本に参加しており、改変箇所は少なくないが、原作の魅力は損なわれていない。舞台をアルデンヌとしたのも変更点の一つだが、フランス北部の冷たい空気と牧歌的雰囲気はそのままに、ふとした拍子に人生の陥穽に落ちた主人公の苦難の歳月を巧緻に描いている。

十二歳の主人公を新鋭ジェレミー・セネズが、青年時代を「白雪姫 あなたが知らないグリム童話」にも出ていたパブロ・ポーリーがそれぞれ演じているが、終盤には共和国検事役でルメートル自身も登場し、気迫溢れる台詞回しを披露する。犯罪映画の秀作として、日本国内でも配信やパッケージ化を望みたいところだ。