- 2024.02.10

- 特集

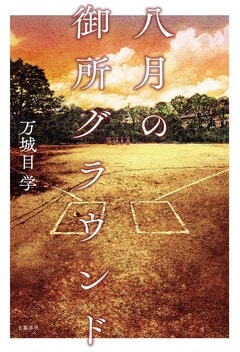

【「王様のブランチ」で大注目】坪田侑也『八秒で跳べ』のスピンオフ短編「ケロッグ」全文を特別無料公開

坪田 侑也

『八秒で跳べ』(坪田 侑也)

ジャンル :

#エンタメ・ミステリ

2月10日オンエアされた「王様のブランチ」の「BOOK」コーナーに登場。15歳で書いた作品がボイルドエッグス新人賞を受賞した、坪田侑也さんの最新作『八秒で跳べ』は、高校のバレーボール部を舞台にした青春小説です。本作に登場する個性的なキャラクターに焦点を当てたスピンオフ短編小説『ケロッグ』をご堪能ください。

***

「戸田くん、部活入ってないもんね」

高校2年生の春、サッカー部を辞めた戸田秀平は帰宅部の自分にも、新しいクラスにも少しずつに馴染もうとしていた。だが、同級生となったかつてのチームメイト・塚原の存在が、秀平の心をざわつかせて――

『ケロッグ』

坪田侑也

始業式の前日の夜には、もうクラスのグループラインが出来ていた。二年のクラスが発表されるのは本当は明日だけど、今日の夕方、事前に校内の掲示板に貼り出されていたのを部活帰りのやつが見たんだろう。グループの人数はまだ少なく、早い段階でグループに招待されたことに秀平はなんとなく安堵を覚えながら、同じクラスに誰がいるのか確認した。一年でも同じクラスだった人を何人か見つけて、でもその中に特別仲が良かった友人はいなくて、あとは名前だけ聞いたことがあるやつとか、可愛いと誰かが噂していた女子とか、そうした中に「塚原謙也」の名前はあった。

アイコンの画像は、ユニフォーム姿の塚原自身の写真だった。右手でピースサインを作って、カメラに笑顔を向けている。試合の直後らしく、前髪は汗で額に張り付いていて、外した分厚いグローブは左手でまとめて持っている。塚原はゴールキーパーだ。背景に映るグラウンドの様子から、その写真がどこの会場でいつの試合のものなのか、秀平にはすぐにわかった。それから、よりによって、と思った。一年のとき、クラスでサッカー部員が自分だけだったのは部の規模から言ってほとんど奇跡的だったとわかっていたし、そんな奇跡が二年連続で続くなんて期待はしていなかったが、それでもまさか塚原と同じクラスになるとは思わなかった。

だから翌朝、新しい教室に向かう秀平は気が重かった。最初に目が合ったとき、なにを言えばいいんだろうと、そればかり考えていた。

教室に入ると、塚原はまだいなかった。黒板には座席表が貼られ、「出席番号順に着席してください」と書かれていた。秀平はこのとき初めて、自分が二年C組のグループラインに参加しただけで実際のクラス分けの掲示を見ていない、だから出席番号がわからないと気がついた。

「なんだよこの席、渋いな」

戻って掲示板を見てこようかと思ったとき、声がした。秀平の頭上で塚原が顔をしかめていた。朝練終わりらしく、頬が紅潮している。目が合うと、俺ここ、と塚原は座席表の中央列の前の方を指差した。二十七番の席だった。それから秀平に指を向ける。

「戸田、二十八番っしょ?」

秀平が答える前に、塚原は自分の机に荷物を置くと教室から出て行った。塚原と戸田、「つ」と「と」、そりゃ近くなる、連番にもなるか、と秀平はぼんやり思う。無造作に机に投げ出された塚原のボストンバッグは少し開いていて、赤色のキーパーグローブが覗いていた。秀平は、そのすぐ後ろの席に着いた。

***

「席替えはないの?」

「しばらくなさそう」

去年同じクラスだった吉松は特に同情したわけでもなさそうに「あーあ気まず」と言ってから、腕を振った。彼の投げたダーツは二〇の一番外側の部分に刺さる。軽快な効果音が鳴った。秀平はサッカー部を辞めてから、この駅前のゲームセンターで吉松とよく一緒にダーツをしていた。

秀平が退部したのは春休みが始まる直前だった。前から予定していたわけではなく、衝動的と言ってもいいような決断だったが、振り返ってみると最適なタイミングだった。もう少し遅いと新学期が始まって一年生が入ってきたり、大会が近づいてきたりするし、もう少し早ければ、冬の初めの騒動と重なっていただろう。

サッカー部は決して強いとは言えなかった。部員の技術は総じて平均的で、誰かが頭抜けているということもなかった。身長が一九〇センチ近くある塚原謙也が文字どおり頭ひとつ抜けているだけだった。去年の夏、三年生が引退してからは、むしろすっかり弱くなった。

週三回の朝練を導入しよう、と主将が言い出したのは、三年の引退からしばらく経った十一月の末、練習試合で五点差をつけられて負けたあとだった。しよう、とは言ったが、その発言は「導入する」を意味していて、つまり主将とその周辺では朝練はもう決定事項になっていたわけだったから、当然他の部員の反発を招いた。非効率な練習を増やしても意味がない。どうせ強豪には勝てないんだからやっても仕方ない。家が遠いから電車がない。朝早く起きられない。そうした意見を言う部員と朝練導入派、それとどっちの立場にも属さず成り行きを見守る部員に部は分かれた。秀平は見守っていたうちの一人だった。どっちの意見も頷けると思っていたが、どちらかの派閥に仲良いやつがいるわけではなかったから、気づけば一方に引き込まれているというようなことはなくて、明確に意見を言わないかぎり、立場は曖昧だった。そして秀平が明確な意見を示さないうちに、朝練に反対した部員、十人くらいが退部していって、騒動は収まった。

いま思えば、この騒動のときから居心地の悪さは感じていたのだ。でも騒動が収束したあとのサッカー部はそれまでのぎすぎすした空気が消えて活気が戻ってきて、そのことに新鮮さを覚えた秀平は、微かにあった居心地の悪さを気にしなくなっていた。そうしてしばらくは練習に励んだ。

ところで人数の減ったサッカー部で、一年生の中心的存在になったのが塚原謙也だった。塚原は、体格は恵まれているのに、ドリブルがびっくりするくらい下手くそで、足もめちゃくちゃ遅く、だから仕方なくゴールキーパーをやらされていたわけだが、プライドと向上心は誰よりも高かった。朝練の導入にも一年の中で最も積極的だった。朝練を嫌がって辞めていった人たちのことは「ダサいやつらだわ」とよく言った。

そういう態度と技術のちぐはぐさが、先輩たちには面白がられていた。冬休みのある練習の終わり、二年生が「謙也から見て、いまの一年はどうよ?」と聞いていたのも、塚原がどんなふうに答えるのか興味があったからなのだろう。秀平が聞き耳を立てていることには、塚原もその二年生も気づいていなかった。

悪くないっすね、と塚原は偉そうに答えた。みんなやる気あるし、どんどん上手くなってもいる。朝練の成果ですわ。誰が言ってるんだよ、というように二年生は笑った。

「この調子なら、まじで俺らの代で県出られます」

最後に塚原は言った。これに関しては、別におかしな発言ではなかった。二年生も笑わなかった。実際に部としてはずっと、県大会出場を目標にしていた。

でも、秀平は急に白けてしまった。塚原なら「全国行きます」とか言うものだと思っていた。全国なんて絶対無理だけど、塚原だけはそう思っていないと、このサッカー部の存在そのものが成立しないような気がした。

あと二年、引退までこの部活でサッカーをすることを想像した。想像してすぐにうんざりした。小四でサッカーを始めて以来、こんなふうに思ったことは一度もなかった。辞めよう、と秀平は決めた。

思い返せばたぶん、この程度のきっかけで退部を決心してしまうくらいには、秀平はボールを蹴ることにも、ピッチを走り回ることにも飽きていたのだ。辞めるときは、受験のためという理由を口にした。口実ではなく、本当に勉強するつもりだった。もともと大学受験には真面目に取り組むつもりだったから、それが少し早まっただけだった。

「秀平、ここからもう勝てないでしょ?」

投げ終えた吉松と入れ替わる。ダーツマシンの前に立った。退部に関して、塚原はなにも言ってこなかった。そこまで仲良くなかった。でもきっと先輩には「戸田、途中で辞めるとかダセえっすよね」とか言っているんだろう。投じたダーツは三本とも狙いが外れた。後ろで吉松が、よっしゃジュース奢りな、と歓声を上げた。

「うるせえ。明日は俺が勝つわ」

反射的に秀平は言い返した。明日の放課後も空いている。部活がないから、明後日も、その次も空いている。部活を辞めてしばらく経ったが、まだ予備校に通うとか、具体的に次のことを始める気にはなれなかった。

***

学校が始まって一週間、秀平が塚原と言葉を交わしたのは、だいたい二つのシチュエーションでのことだった。まず一つが授業前で、塚原はチャイムが鳴ってから次の授業について、例えば「世界史って資料集使うんだっけ」とか、聞いてくることがあった。秀平が「使うよ」と返事すると、頭をぽりぽり掻きながらロッカーに取りに行った。もう一つは授業中にプリントが配られたときで、塚原は振り返らずに腕だけ伸ばし、「はい」か「ほい」と言って後ろに回した。秀平は無言で受け取った。それ以外で話すことはなかった。

いままで部活での塚原しか知らなかったが、授業中の彼は、なんというか予想どおりだった。机に突っ伏して寝ているか、起きているときはペンケースの中に携帯を隠して、プレミアリーグの試合を見ているか。先生に当てられると隣の女子に答えを聞き、先生にそのことを指摘されると「いやだって、むずいんすよ」と悲しそうな顔をして、クラスを笑わせた。秀平は笑わなかった。次の席替えまで、なるべくおとなしくしているつもりだった。

***

飯田さくらが塚原に話しかけていたのは、金曜のホームルームのあとだった。

まえに誰かが可愛いと噂していた女子だ。たしかに可愛かった。それにクラスの中心にいることに慣れているようでもあった。塚原に話しかけたのも、真後ろの席だから嫌でも聞こえたのだが、親睦会としてクラスのみんなでカラオケに行きたくて、いまのところ来週の水曜か木曜を考えているんだけどどうかな、という相談だった。

「どっちも練習あるなあ」

と塚原は答えた。

「別の日だったら?」

「うーん、厳しいかもしれない。オフは身体を休めたいし」

オフに回復しないといけないほどハードな練習はしていない。秀平はそう思ったが、口を挟まず帰り支度をした。

「そっか、残念。じゃあこっちで日程決めちゃうから、来れたら来てよ」

飯田が言うと、塚原は「おうそうする」と言った。それから、秀平の方を振り返った。秀平は完全に油断していて、しっかり視線がぶつかってしまった。

「戸田は行けるんじゃね?」

突然二人の会話に組み込まれて、秀平はすぐに返事ができなかった。

「えっと、いつだっけ」

「来週の水曜か木曜だって」

「そっか、戸田くん部活入ってないもんね」

飯田に元サッカー部だとはわざわざ言わなかった。どっちも行ける、と答えてしまう。

「ああ、ほんと。クラスのみんな誘うつもりだから、水曜か木曜か、どっちか集まりのいい方の日になる感じ。決まったらグループで連絡するね」

わかった、と答えながら、塚原の聞いている前でどっちも行けると返したことを秀平は後悔していた。退部してから毎日暇を持て余しているように聞こえただろう。

しかし塚原はなにも気にしていない様子で、口笛を吹きながら教科書やノートを机の中に押し込んでいた。

この一週間でなんとなく気づいていたけど、やっぱり気まずく思っているのは俺だけかよ、と秀平は思った。

***

クラスのみんなを誘う、という飯田さくらの言は果たして嘘ではなかった。翌週水曜の放課後、カラオケのパーティールームに集まったのは人数こそ二十人程度だったが、飯田と仲良い人も、秀平のように話したことがほとんどないような人もいて、本当に全員に声をかけたことがわかるメンバーだった。

そして塚原はいなかった。そのことは、すっかり秀平をリラックスさせていた。飯田が先陣を切って、マイクを握る。意外に力強い声で「残酷な天使のテーゼ」を歌って、拍手を浴びた。何人かの手に渡ったあと、秀平の元にもデンモクが回ってきて、悩んだ末にTHE BLUE HEARTSの「リンダリンダ」を入れた。曲が流れ出し、Aメロのドブネズミのところでチョイスを間違えたかもしれないと冷や汗をかいたが、サビに入ると盛り上がって何人かが一緒に歌ってくれもした。

しかし楽しい時間は、会が始まってから一時間くらいで唐突に終わった。扉が突然勢いよく開いて、「緊急参戦だあ」と言いながら、塚原が入ってきたのだ。

「雨降ってきたから練習中止になって」

たしかに塚原の髪は湿っていた。お疲れ様、と誰かが応じ、おお最高早く歌えよ、と誰かが煽り、飯田が「マイクとデンモク、塚原に回してー」と言った。ちょうど中弛みしていたところだったから、塚原の登場で場は大いに盛り上がった。しかし秀平の気分は急速に萎んでいった。空のカップを持って、部屋を抜け出す。

ドリンクバーでジンジャーエールを注ぎながら、カラオケの照明が塚原の濡れた頭に鈍く反射していたのを思い返した。その光景に引っ張られるように、いつだったか同じように突然の雷雨で練習が中断したときの記憶が蘇ってきた。

夏だったと思う。雨が降ってきて雷が鳴って、サッカー部員は一時的に校舎のピロティに退避した。すぐに止むだろうと思われたが、雨脚はどんどん強くなっていくばかりで、みんな屋根の下で手持ち無沙汰になっていた。塚原が「リフティングを教えてくれ」と秀平に言ってきたのは、そんなときだった。

「なんだよ、急に」

「戸田なら教えられるだろ。一年でお前が一番リフティング上手いんだから」

悪い気はしなかった。ちなみに最高何回なの、と聞いてみると、三十回だ、と塚原は堂々と答えた。ちょっと上手い素人でもそれくらいできる。それから雨が止むまでの三十分ほど、秀平はマンツーマンで塚原に教えたが、彼のリフティングはまったく上達しなかった。ただ当の塚原は滝のような汗をかきながら、なんか摑んだ気がする、と嬉しそうだった。

ドリンクバーの隣には、ソフトクリームメーカーも置いてあった。機械の脇にはトッピング用のマーブルチョコやチョコソースが並んでいて、その中から秀平はコーンフレークを選んで、皿に盛った。その上にソフトクリームを載せるつもりだった。ジンジャーエールだけを持ってすぐに戻る気になれなかったのと、あとなにか食べていたらもう歌わなくて済むんじゃないか、という計算もあった。

しかしレバーを引いても、ソフトクリームは出てこなかった。コーンフレークの上に溶けたクリームが数滴垂れただけだった。材料が切れたらしい。店員を呼べば補充してくれるのだろうけど、秀平は急に面倒くさくなってしまって、コーンフレークだけ入った皿とジンジャーエールを手に、部屋に戻った。今日はなにもかもついていない。

戻ると、ちょうど塚原が歌い始めるところだった。有名なスポーツアニメのオープニングテーマで、「俺はいつも試合前にこの曲聞いてる」と周囲に説明していた。パフォーマンスがぐっと向上するんだ。秀平はソファの空いたところに座って、甘くないコーンフレークを口に入れた。コーンフレーク自体食べるのは久しぶりだったが、牛乳をかけたりせず、そのまま食べたのは生まれて初めてだった。不味くはなかったが、歯の間に挟まる感じがして少し嫌だった。塚原の歌も、下手ではなかったが裏声ばかり使うところが少し嫌だった。

タンバリンで盛り上げる男子がいて、「私この曲好きー」と言っている女子がいた。秀平はふいに気づく。塚原がドリブルが下手くそなことも、足がめちゃくちゃ遅いことも、リフティングが三十回しかできないことも、クラスでは知られていないのだ。今後そのうちのいくつかは知られることもあるだろうけど、いまのところ塚原はただ不真面目で、ノリが良くて、目立っている男子だった。秀平の知っているサッカー部員の塚原はここにはいない。

コーンフレークを摘む。戸田くん部活入ってないもんね、という飯田の言葉を思い出した。それと同じクラスになってからの、秀平のことなど一切気にしていなさそうな塚原の態度も思い返してみた。口の中の穀物の味をジンジャーエールで流す。

唐突に、サッカー部にいたころの自分といまの自分がまったく連続していないような感覚を覚えた。深い溝が横たわっている。溝の向こう側はよく見えなかった。

もし、と秀平は思う。もし高一のときサッカーをやっていなかったとしても、現在はなにも変わっていないんじゃないか。ふいにそんな予感がした。それは過去のある部分がごっそり消えるような、ぞっとする予感だった。本当にサッカー部に所属していたのか、そのことにさえ確信が持てなくなりそうだった。

塚原が歌い終わって、拍手が起こる。もう一曲歌えよ、と誰かが言った。

秀平は縋るように、甘くないコーンフレークをぼりぼりと食べ続けた。

***

雨はしばらく続いて、ようやく春らしい晴れ間が覗いたのは金曜の午後だった。秀平は朝差していた傘を置いてきてしまって、先ゲーセン行ってるわ、と言う吉松と別れて、教室に戻った。

教室には誰もいなかった。六限が終わってから時間が経っているから、もうみんな部活に行くか、帰るかしたのだろう。しかし、前の席にはまだ荷物が残っていた。同時に、窓際のカーテンが不自然に膨らんで、その向こうでなにかがもぞもぞ動いていることにも気がついた。

「戸田かよ。びびった」

カーテンの隙間から顔を出したのは、塚原だった。

「……なにしてるの」

「着替えてた。女子が来るかもしれないから、隠れて」

練習着姿の塚原がカーテンの陰からぬっと出てくる。サッカー部の部室は狭いから、人がいないならなるべく教室で着替えたいという思いは秀平にもよくわかった。きっと一年生が入ってきて、さらに部室は狭苦しいんだろう。そういえば秀平は、新入部員が何人入ったのかも知らない。

傘を持って教室を出ようとすると、追いかけるように、「そうだ、戸田」と塚原が言った。

見せびらかすように塚原が机から取り出したそれは、最初ポテトチップスの袋に見えた。購買に売っているブランドの商品で、よく見ると中央に「コーンフレーク」、その下に「プレーン」と書かれていた。塚原はそれを得意げに掲げて、どういうわけか秀平の反応を待っていた。

「えっと、なに」

「購買で見つけたから買った」

「は?」

「おとといのカラオケでお前、コーンフレークをそのまま食べてただろ? そのときから気になってて。そのまま食って美味いのか、これ」

塚原は不思議そうにパッケージを眺めながら、そもそもなんで購買に売ってんだ、誰が買うんだ、と呟いた。

秀平は先日のカラオケを思い出す。たしか塚原は途中参加してから、ずっと歌っていた。自分が入れた曲はもちろん、他人が選んだ曲でもマイクを握っていたような気がする。それに秀平とは離れた席にいて、まさかコーンフレークを食べていたのを見られていたとは思わなかった。妙に恥ずかしかった。

「別に美味しくはないけど」

秀平は正直に答える。そして続けて、

「でも部活前に、いつも食ってた」

と言った。滑るように言葉が口から出ていった感じだった。

練習着姿の塚原はコーンフレークの袋に目を落としている。どうして自分がそんな嘘をついたのか、秀平にはよくわからなかった。

へえ、と塚原は言った。

「腹持ちがいいとか?」

まあ、と秀平は濁す。

「だよな、練習の終わりの方とか腹減るもんな」

塚原は袋を開けた。二、三個摘み出して口に入れて、うんそんな悪くない、と言った。

「歯に挟まる感じはちょっとあれだけど。でも、これ食ってたからか? 戸田、いつも練習の最後までバテなかったよな」

塚原は軽やかに言った。あまりにも軽やかで、自分の話をしているとはとっさにわからなかった。

秀平がなにか言う前に、塚原は「俺も毎回練習前食おうかな」と続けた。

「それは、やめなよ」

「なんで。お前は食ってたんだろ、いつも」

「いやでも、変だ。ケロッグとか呼ばれるようになるぞ」

自分でも訳のわからない理論で説得しようとしてしまう。しかし塚原は嬉しそうに笑みを浮かべた。ケロッグ、いいじゃん、まじかっけえ、と言った。

「名ゴールキーパー、守護神って感じがする。ブッフォン、ノイアー、そしてケロッグだ」

呆れて秀平はなにも言い返せなかった。言い返せなかったが、どういうわけか、サッカー部にいたころみたいだ、とふいに思った。塚原とこんなふうに喋った記憶はなかったけど、それは案外悪くない感覚だった。

「戸田は今日はなにすんの?」

塚原はコーンフレークを口に放りながら荷物をまとめる。部活用のボストンバッグには、予備の練習着やタオル、キーパーグローブが入っているんだろう。すべて、秀平の背負うリュックには入ってないものだ。

「家に帰る」

秀平はまた嘘をついてしまう。ゲームセンターのダーツマシンの前で吉松が待っている。

「そっか、勉強か。頑張れ」

心は決してこもっていなかったが、とはいえ社交辞令にも聞こえなかった。塚原はそういう器用なことができるやつじゃない。

おう、とだけ返した。塚原はボストンバッグを担いで教室を出ていく。塚原には「頑張れ」とは言わなかった。そんなこと言わなくても、塚原は県大会出場を目指して、どんなときも頑張るやつだった。全然続かないくせにリフティングを汗だくになって練習するような男だった。

俺はそうじゃなかったからサッカーを辞めた。ただ、それだけだ、と秀平は思う。

廊下に出てから、秀平は携帯を取り出す。吉松に連絡して、せめて最後の噓は真実にしようと思った。

(了)

-

『圧勝の創業経営』

ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。

応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。

![[第10回高校生直木賞レポート]久しぶりの対面開催で“夢のような”議論が続いた](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/1/5/480wm/img_15140a47a801e6692ff26f8fe17678d6151065.jpg)