〈「手を押しのけたら、肘の所からポーンとちぎれて」…浮揚した潜水艦内を撮影した新聞記者が語った“凄まじすぎる光景”〉から続く

「記録文学の巨匠」吉村昭氏は、戦史文学でも非常に優れた多くの作品を遺した。『戦艦武蔵』『帰艦セズ』『深海の使者』『総員起シ』などがその代表作だが、その圧倒的リアリティを支えたのは、氏がたった一人で行った太平洋戦争体験者への膨大な数の証言インタビューだった。

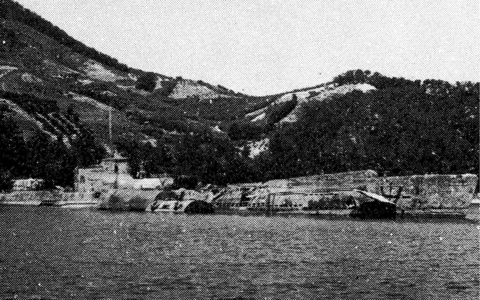

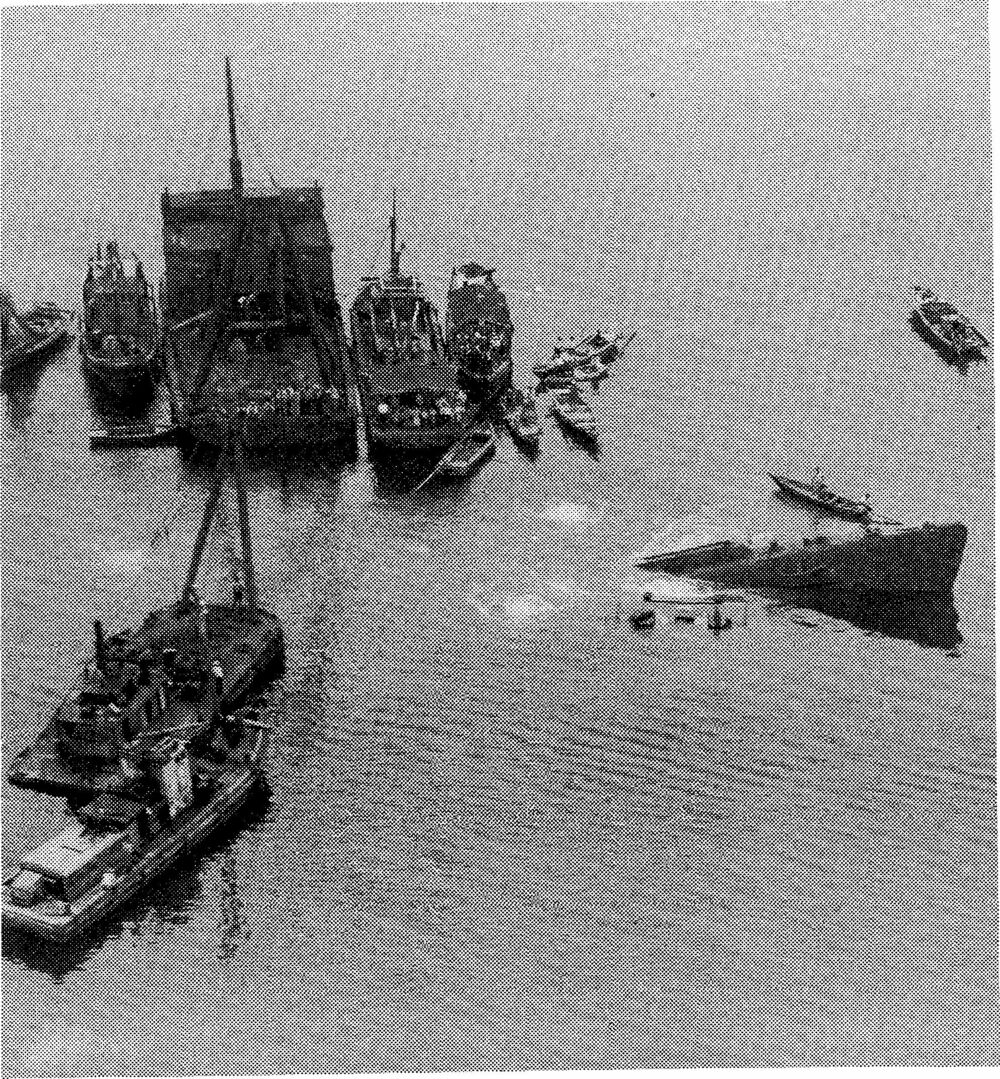

その数多の録音テープ記録から、選りすぐり9人の証言を集めた『戦史の証言者たち』。本書から、2回も沈没した数奇な運命を持つ伊号第三三潜水艦が引き揚げられた際に、内部を撮影したただ一人の新聞記者・白石鬼太郎氏の証言の一部を紹介する。(全2回の第2回/前編を読む)

◆ ◆ ◆

どの遺体も口を大きく開けていた

吉村 びっくりしたでしょう、驚いたでしょう。

白石 驚きました。「アッ」と叫びましたよ。叫んだのでガスを自然に吸ってしまって、涙がポロポロ出る、鼻はツンツンする。気持もイライラしてきましてね。でも、私は、それに耐えて、その手を見つめ、握ってみたんです。そうしたら、ヘチマ――風呂で使いましょう(編集部注:使うでしょう、の意)、あれをギュッと絞ったような繊維質の感じでした。

吉村 もちろん血液はないんでしょうね。

白石 ありません。髪の毛が伸び、爪も伸びておりました。

吉村 髪と爪がですか。

白石 ぼくら医学的なことは知りませんが、死んでも髪と爪の組織は少しの間生きているのか、と思いましたよ。戦時中、海軍では、爪が伸びているとケガをするので、爪はきれいに切っていたはずなんですよ。

吉村 どのぐらい伸びていました。

白石 5センチ近かったです。

吉村 付け根から5センチもあるんですか。

白石 あッ、そんなに伸びてませんでした。まァ5ミリから1センチ近くだったでしょうね。

吉村 髪は?

白石 髪も伸びてましたよ。

吉村 どのぐらい伸びていました。

白石 5センチぐらいでしょう。今でこそ長髪の者もいますけど、水兵はイガグリ頭でしたからね。爪と髪以外の特徴としては、口の中の色でした。懐中電灯で口の中をのぞいて見ましたが、病気で口内炎というのがありますわね。口の中が真っ赤になって、歯茎を硝酸銀で焼かな直らんような高熱が出ます……あの口内炎みたいに真っ赤でした。

魚雷発射管室で首吊り自殺をしていた遺体

吉村 唇も、ですか。

白石 唇の色は普通ですが、口の中はカサカサです。口のまわりにもひげが伸びていました。

吉村 不精ひげのように……。

白石 そんなには長うないんですよ。剃ってから4~5日たったようなひげです。

吉村 眼はどうです。

白石 眼は、眼光炯々(けいけい)といいましょう、苦悶したような眼でした。どの遺体も口を大きくあけていましたが、おそらく、艦が沈んだ後、少しでも酸素を吸おうとして口を大きくあけ、そのまま亡くなったからでしょうね。

口を開いた顔というのは、まさしく断末魔の表情ですよね。ものすごいです、もう表現できませんよ。ものすごい形相ですよ。

吉村 遺体の皮膚の色はどうだったんですか。

白石 白いんですが、熱い湯に長く入りすぎると、指先などふやけたようになるでしょう。ああいうような状態でした。それが、ハッチをあけたので外気が入ってきたので、次第に変化しましてね。ちょうど猩紅熱(しょうこうねつ)で高熱とともに出てくる赤い斑紋のようなものがひろがって、それが紫色になってゆく。

吉村 ハッチに近い部分にある遺体から、順々にそうなっていったんですか。

白石 そうです。それから、魚雷発射管室で縊死(いし、首をくくって死ぬこと)していた遺体には驚きました。若い水兵の方で、体格がいい、まさに偉丈夫といった感じでした。酸素が尽きて水兵たちが次々に絶命してゆく。その中で体格のいいこの人だけが、なお生きていたんでしょう。それで皆、同僚が倒れていく、自分はなお息がある。孤独感といいますか、絶望感といいますか、そんな気持からコードよりちょっと太い鎖を梁にかけて、それで縊死したんでしょうね。

最後まで秩序を守って自分のベッドで死んだ水兵たち

吉村 気の毒ですね。

白石 全くですよ。それから、もう一つ驚いたことは、ベッドで死んでいる人たちが、それぞれ、自分の寝るベッドで死んでいることなんですよ。苦しかったでしょうに、それなのに自分のベッドに入って死んでいる。最後の最後まで規則を守っているんですよ。全く驚きました。

吉村 一つの秩序があったわけですね。

白石 そうなんですよ。これは余談になりますが、私が、艦内に入って写真を撮っては甲板に上がってくるでしょう。新聞社名はいえませんけれども、そんな私を見ていた某社の記者が、「白石さん、中はどうなっているんだね。知りたいな」と言うんですよ。それで私が、「よし、おれが案内してやろう、写真も撮ったらいい」と言いましてね。その記者の持っているカメラの絞りとシャッター速度と距離をセットしてやりましてね、「これやったら写るから」というわけで……。

それから、かれを連れて階段をおりて行きました。足もとが危いので、懐中電灯を床にむけながら進み、兵員室の入口に立ったんです。その記者は「ブッシュマン」というカットフィルムを入れるカメラを持っていました。それで私は、「いいか」と声をかけましたら、かれは「オーケー」というわけで、それで私は、懐中電灯をパッと兵員室の内部に向けたんです。眼の前に、遺体が並んでいるでしょう。「ウワーッ」と、その記者は絶叫してカメラを落とし、バーッと甲板へ駈け上がりましたよ。それで、ぼくはまた甲板へ上がっていって、「おい、どうした。カメラを落としてきたろう。拾ってこいよ」と言いましたら、「おれは、もういい、もういい。二度と中へは入らん」というわけですよ。まァしょうがありません。ぼくはまた、カメラを拾いに中へ入った。その記者が、艦内でみたことを他社の者たちに話したもんですから、カメラマンは入らんかったですよ。

吉村 誰も入らなかったんですね。

白石 そうです。私としては、誰も撮らなかった写真を撮ったわけで、その写真を一応新聞用にはしたんですけれども、新聞の写真としては、死者の尊厳をそこなうとか、死体が読者に嫌悪の情を与えるものはいけないという倫理規定があって、使われなかったんです。

吉村 すると、カメラを持っている新聞記者で艦内に入ったのは、白石さんだけだったんですね。その写真を撮ってから、どうなさいました。

白石 支局へ帰って現像して、広島の本社へ送りましたけれども、もちろん写真は没です。

※注:吉村氏はこの証言を元に「総員起シ」(文春文庫『総員起シ』所収)を執筆した。