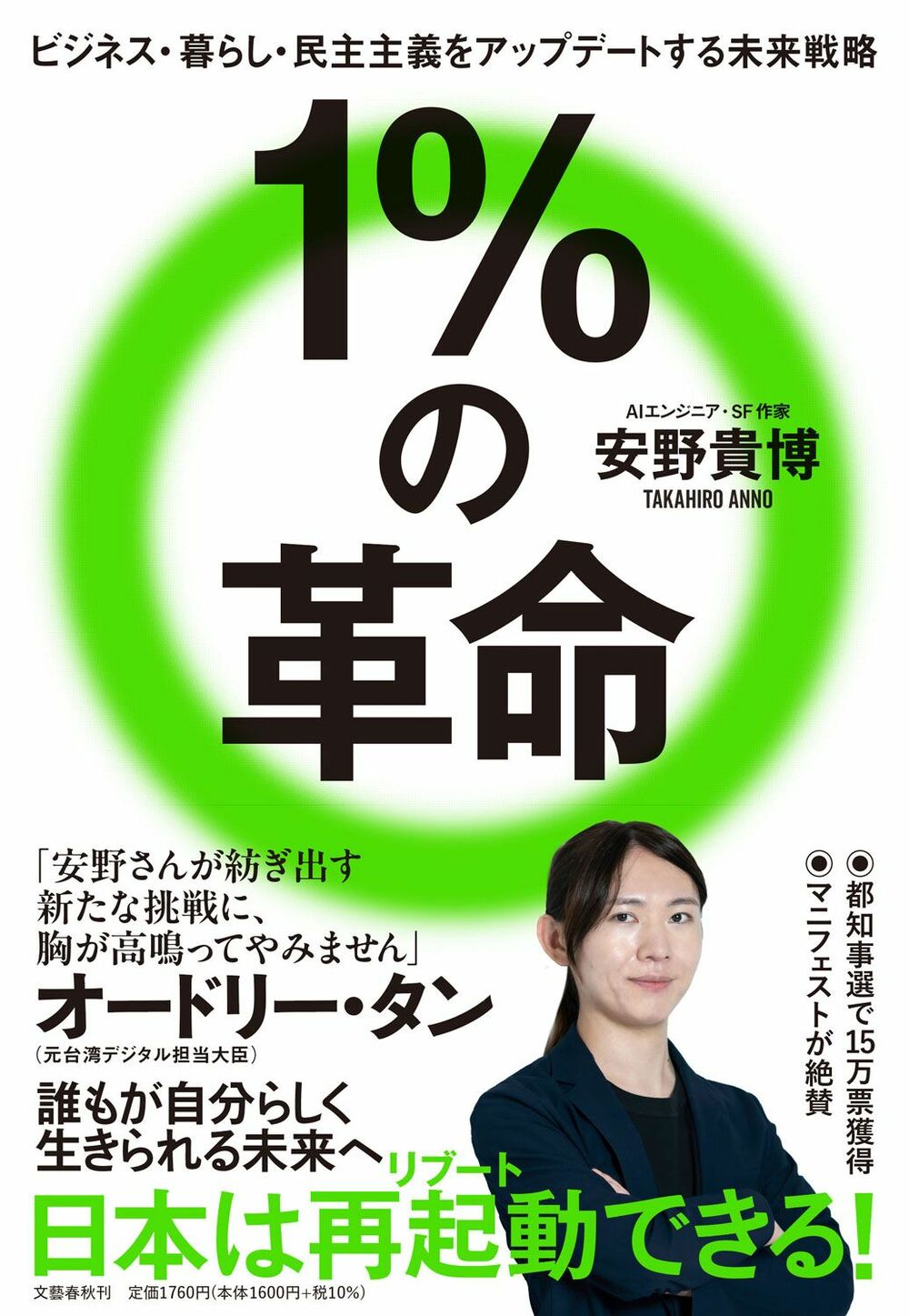

これからの日本の未来戦略を凝縮した新著『1%の革命』が話題の安野貴博さんが、妻の黒岩里奈さんと共に青山ブックセンターで行われた刊行記念イベントに登壇。都知事選の裏側からAI時代に必要な力まで、本音で語り合った。

◆◆◆◆

東京都にとどまらず日本全体の戦略へ

黒岩 みなさん、お集まりいただいてありがとうございます。今日はチーム安野の一員として、この本ができ上がるまで安野は何をしていたのか? 選挙戦の裏側もふくめて楽しくお伝えできたらと思っています。

安野 やっぱりトーク慣れしてますよね。あまり自分の妻が、こういうイベントで仕切っているところは見ないので、新鮮です(笑)。

黒岩 では早速、『1%の革命』誕生の経緯を簡単に振り返ってもらえますか?

安野 まず、昨年(2024年)の都知事選のときにつくったマニフェストは、各分野に詳しいチーム安野の面々と一丸となって作成し、かつ、選挙期間中にたくさんのご意見をいただいて練り上げたものなので、そのまま寝かせておくにはあまりにもったいないという思いがありました。

未来戦略として、より多くの人が長く参照できる本の形にしたくて、チームのメンバーたちに追加リサーチしてもらいながら書いていたのですが、どんどん内容が広がり、東京都にとどまらず日本全体の戦略へと思考が深まっていき、あっという間にこのボリュームになった次第です。

黒岩 すべてはあの渾身のマニフェストから始まったわけだけど、そもそもどうやって作ったんですか?

まず仮説で最終パッケージを書ききった

安野 もともとスタートアップ業界にいてAIにも詳しかったので、こんな風に社会をアップデートできたら面白いという初期仮説があって、それを2024年5月に立候補を決めてからすぐ、一気に書き出したんです。まずは70ページくらいのスライドの骨子を。

そこから、各論で何が言えるだろうとチーム安野のメンバーたちと調査・議論しながら全体像を作っていったのですが、これはコンサルティング会社でよくやるテクニックです。つまり、プロジェクトが始まった瞬間に最終報告のパッケージを全部妄想で書ききってしまう。それを仮説として持った上で、あとから細部を煮詰めていくアプローチです。

当初、経済、暮らし、デジタル民主主義の3本柱でしたが、最終的なマニフェストとしては、暮らしをより具体的に「子育て・教育」と「医療・防災」に分割し、デジタル民主主義を、「仕組みの理念」と「実行のための行政改革」の2つに分けて、5本柱にしました。

ホリエモンに「ひと言で言え」と詰められた理念

黒岩 いま「デジタル民主主義」という言葉が出ましたが、一般的にはちょっと捉えづらい概念かもしれません。私自身、最初にデジタル民主主義と聞いたときに、「なんか怖いな」という印象もありましたから。

安野 その問題ね、ホリエモンにもデジタル民主主義は何なのか、「ひと言で言え」と詰められました(笑)。端的にいうとこれは、「民主主義の意思決定のプロセスを、デジタルテクノロジーを使ってより良くする」という思想です。

代議制民主主義は200年くらいの歴史があって 、選挙で市民の代表者を選んで、議員たちに自分たちのかわりに討論してもらう仕組みです。つまり市民は、選挙で誰に投票するかでしか情報や意思を伝達できなかったわけですが、今であれば、少数派の困りごとや解決のアイデアもうまくすくい上げて議論の俎上にのせる仕組みを作れれば、社会全体の合意形成を円滑に行えるのではないかと考えています。

黒岩 なるほど。都知事戦で掲げていた「誰も取り残さない未来」、つまりすべての人の声を聞くプロセスがデジタル民主主義なら実現できる、と。

安野 そうです。僕はつねづね、少数派の人たちの声をうまく取り込める合意形成手段をもつ社会のほうが望ましいと思っています。例えば、ビジネスの世界では、超少数派でも変なことをする人たちがきちんと成功するメカニズムがある。Airbnbが誕生する以前は、自分のリビングルームを誰かに1日だけ貸す、みたいな行為って相当奇天烈だったと思うんですね。でもそういうことをやり始めた少数の人たちがいて、結果みんなにとっていいツールだよね、と世界中に広がった。

民主的な意思決定のあり方においても、少数派の一歩進んだ意見を取り入れることで解決できる課題がたくさんあると考えています。

デジタル民主主義は人間フレンドリーな方法論

黒岩 その実践が選挙期間中における「ブロードリスニング」だったわけですね。

安野 まさにブロードリスニングは、AIの大規模言語モデル(LLM)を使って、ウェブに溢れる様々な意見や批判や賛同をなるべく広く集めて整理して可視化する仕組みです。どの課題にどんな民意があるのか自動的に集約できるので、政治家や行政サイドがパンクすることなく少数派の意見も受け取ることができます。

さらにGitHubを使った政策プラットフォーム では、マニフェストをめぐる議論をオープンにして、多くの方々からのフィードバックを受けて、有益なものはどんどん採用して改善していくやり方を採用したわけです。集合知を積極的に意思決定に活かそう、というのがデジタル民主主義の姿勢です。決して怖いものではない。

「アジャイル型」vs「ウォーターフォール型」

黒岩 そうやって考えると、デジタル民主主義ってとても人間フレンドリーな方法論ですね。あとすごく面白かったのが、選挙期間中にマニフェストがどんどんアップデートされていったこと。

私は普段本の編集をしていて、本は一度刊行したら基本的には修正できないメディアです。だから世の中に出してからもアップデートしていくプロセスはすごく新鮮でした。社会自体が目まぐるしく変わっていくなかで、やり方を柔軟に変えてもいいんだな、と。

安野 単一のチームが把握できる限界を超えて世の中は複雑化しているから、政策立案においても、リリースしたあとに良くない点に気づいたら、早めにアップデートするのが誠実だと僕は思っています。

ソフトウェアエンジニアの世界では、「アジャイル型」といって、優先順位の高いパートから、「設計→実装→リリース」を高速で回して改善を重ねていく開発手法が主流です。従来の「ウォーターフォール型」――最初の要件定義に何ヶ月も時間をかけて、全体の設計、製造を上流から下流に行っていくようなやり方では、変化のスピードに対応できない。マニフェストづくりもまた、現代のニーズにあった形でアップデートしていいと思う。

黒岩 そのあたりエンジニアならではの発想法だけど、おそらくチーム安野は日本で過去一番エンジニアの多い選挙陣営でしたよね。

安野 チームの一員として振り返ってみると、そういうエンジニアの動きをも含めてどうでしたか?

「最短距離で」「最適解を考える」エンジニアのカルチャー

黒岩 チーム安野は、マニフェストチーム、メディア戦略チーム、街頭演説や演説会などを仕切るチームなどにわかれていましたが、みなさん凄まじいスピード感で日々の激務をこなしていましたね。私自身、選挙戦の期間は本当に地獄で、日中編集の仕事をし、朝と夕方だけ会社を抜けて演説の手伝いをし、夜中にマニフェストづくりに勤しんでいたから、とにかく眠かったですね(笑)。

Slackを使ってチーム運営していたので、他のチームの動きがリアルタイムで見られるのですが、エンジニアの人たちが超速で動いている様子が伝わってくるけれども、書き込みを見ても私には内容が99%わからない。使う単語がまるで違っていて、異質なカルチャーに触れられて面白かったですね。なにか目的を達成するうえで、つねに「最短距離で」「最適解を考える」エンジニアの思考法は、見ていて気持ちがよかったです。

安野 普段エンジニアの人と共同作業をするって、なかなかないですからね。

黒岩 自分とは遠い職種の人たちと一緒に戦えたのがすごく刺激的でした。本書では、技術職の人たちの育成をふくめて教育政策についてひときわ熱を込めて書いていますね。

AIと飲み会に行ったら自動でポチポチと…

安野 最近とくに、日本の教育のやり方を抜本的に変えていかないとマズいと思ってるんですよ。電卓というテクノロジーが世に出てから暗算の価値が一変したように、AIでできることが急激に増えてきている今、本当に身につけるべき力は変化していますから。

黒岩 具体的にはなにが教育的に重要になってくると?

安野 AI時代には3つの力が必要だと思っていて、1つはコミュニケーション能力。人やAIに対して、自分はこう考えていて、こういうことをやりたいときちんと伝える能力です。自分の意図を正しく伝えてAIを使いこなすコミュニケーションスキルが非常に重要になってきます。

黒岩 面白いですね。これから必要なのは、飲み会を盛り上げるようなコミュ力じゃなくて、自分がやりたいことをちゃんと伝える力だというのは。

安野 飲み会といえば……、実は先日AIと飲みに行ったんですよ。

黒岩 えっ、どういうこと!?

安野 最新のAIエージェント (人が設定した目標に対して、AIが必要なデータを自律的に収集し、そこからタスクを自己決定しながら目標を達成するプログラム)って本当に賢くて、最近の居酒屋は席にQRコードが置いてあってそれをスマホで読み取って注文するでしょ。そのQRコードをAIに突っ込んで、「適当に注文しておいて」って言ったら、みんなの分をポチポチと自動で注文してくれたんです。数分経つとリアルにAIが決めたメニューが出てきた(笑)。

AIの分野は、「テキストtoイメージ」とか「テキストtoスピーチ」とかいろいろな変換ができるようになってきたけど、これはある意味「テキストtoフード」。みなさんも居酒屋にAIと一緒に行って、AIエージェントが生活のなかで使われる近未来をミニ体験したほうがいい。

黒岩 なるほどね、AIがお金を使う社会。

安野 AIが間違えて、いらないレモンサワーを3杯頼んだとしても、「これ、誰が飲むんだよ」って盛り上がるだけだから、大丈夫。そういうミスも含めて、来たるAIエージェント社会に向けて、居酒屋で慣れておいたほうがいいんです(笑)。

「不確実性に対する耐性」が大切

黒岩 その発想はなかったなぁ。他に必要な力は?

安野 2つ目は「これをやりたい」というモチベーションをもつ能力。AIはゴールに向けてすごいスピードで突き進めるけど、ゴール自体は人間が与えるもの。最初のwill(意思)を発動させるのは人間だから。

そして、3つ目に大事なのが「不確実性に対する耐性」です。AGI(汎用人工知能)のようなとてつもなく賢いAIが出てくると、働き方や生活環境が激変するかもしれない。文明が覆い隠していた不確実性と、個々人で対峙せざるを得なくなるわけです。個人で背負うリスクの総量が、否が応にも増えていくと思う。

黒岩 それって、とても残酷な話で、「見えないものが増えていく」世界で個々の意思決定をしないといけないゲームだよね。どこまでリスクに対応できるかは、人によってかなり違う気がします。

ラスベガスで安野くんが負けこんでいる隣で……

安野 ゲームには2種類あって、チェス、将棋、囲碁のような、うまくなればなるほどリスクテイクしやすいゲームと、ポーカーや麻雀のように、いくら最善手を打ったところで確率が優位のゲームがあります。僕はこれからの時代、ある程度、“確率の残酷さ”に慣れておいたほうがいいと思う。

と偉そうなことを言いつつ、思えば里奈さんは、ラスベガスのポーカー大会でやたらと強かった記憶が……。

黒岩 安野くんがすっかり負けこんでいる隣で、そのぶん私が勝ちましたからね。家でプラマイゼロ!

安野 妻のリスクテイクには頭が上がりません(笑)。何はともあれ、先行きが不透明な時代だからこそ、先手を打ってAIという先端テクノロジーをどう社会のために使い、仕事や暮らしをアップデートしていくか、革新的な未来戦略を本書には書きました。

最後にお伝えしたいのは、選挙戦後、「安野は政治家向けのビジネスに参入してうまいことやったな」とよく誤解されるんですが、今も進めているデジタル民主主義のための各ツールはオープンソースで無償公開し、政治家からは1円ももらっていません。中立性が揺らがないよう、そこは厳密に線引きしています。

黒岩 オープンソースのプロジェクト、我が家には一銭も入らないですよね……。というわけで、うちの家計は『1%の革命』の売れ行きに支えられているので、みなさまどうかよろしくお願いします(笑)。

安野 みなさん、本日はどうもありがとうございました。

(青山ブックセンター)