大ヒットした『教場』をはじめ、数多くの警察小説を書いてきた長岡弘樹さん。

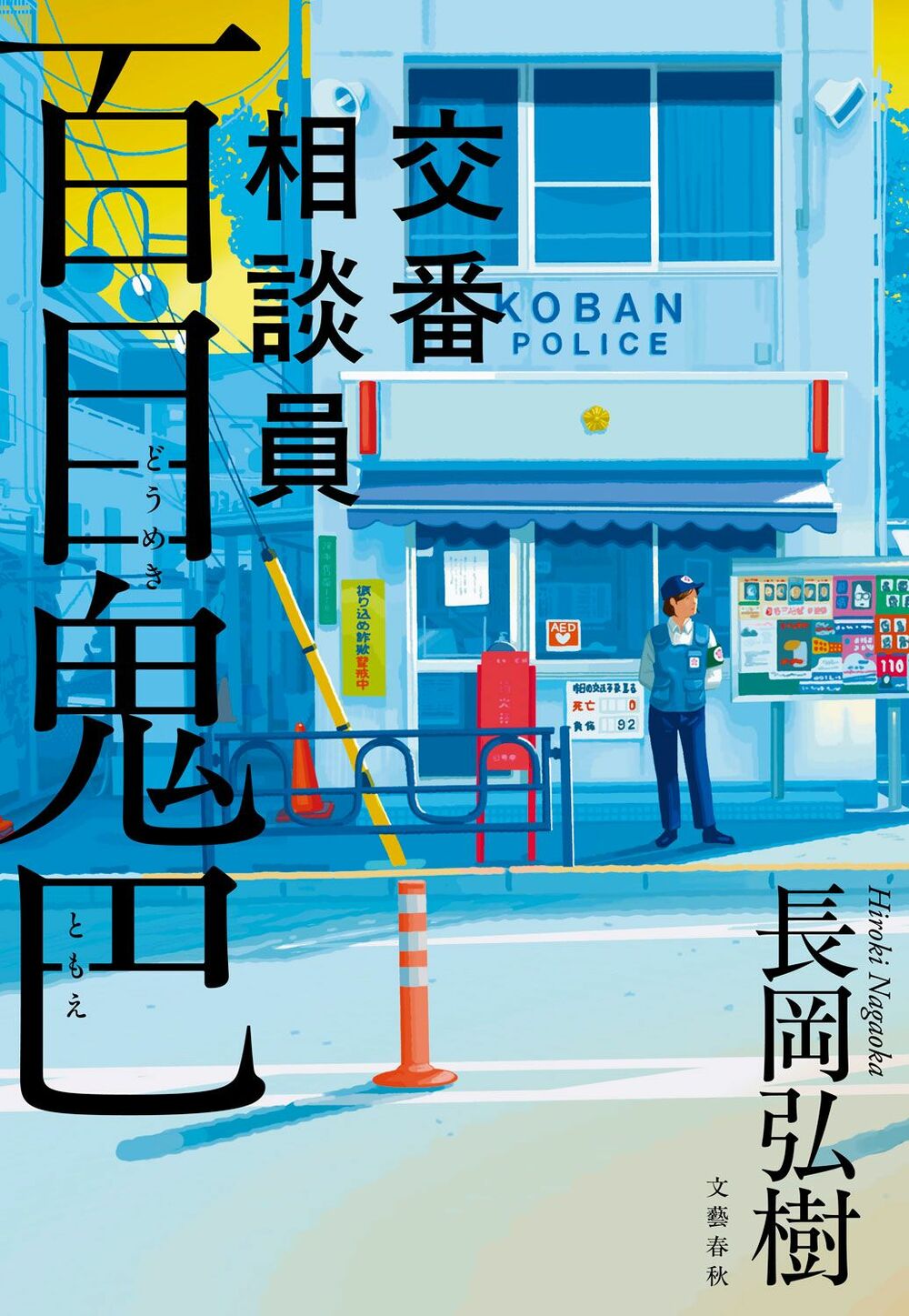

新発売した新刊『交番相談員 百目鬼巴』は一味変わった警察小説で、主人公は警察を退職後、嘱託で「交番相談員」として働く初老の女性です。

彼女が探偵役となって警察内部の悪を見通すこのシリーズは、どのようにして書かれたのか? そして、長岡さんの書く小説は、なぜ「警察内部にある悪」を描けるのか。このシリーズの成り立ちから、長岡さんに話を聞きました。

――今回、警察職員のなかでもやや特殊な位置づけにある「交番相談員」を主人公にしようと思った理由はなんだったのでしょうか。

長岡:「交番相談員を主人公にした連作をやろう」という構想が最初にあったわけではありませんでした。

百目鬼が初登場したエピソードは「裏庭のある交番」で、2021年の秋に『オール讀物』にて企画された警察小説特集のために書いたものです。これを構想しているとき探偵役のキャラクターを作る必要に迫られ、「普通の警察官ではありきたりだから、ちょっと違う立ち位置の人がいいな」と考えました。そこでぱっと思いついたのが交番相談員だったのです。

この時点では、彼女は一作きりの登場人物で、シリーズの主人公にする考えはまったくありませんでした。

その後、2023年の春に同誌で再び警察小説特集が企画され、また私も参加させてもらうことになりました。このとき、現編集長の石井さんから「百目鬼を再登場させては?」とのご提案をいただきました。「その手があったか」と思いつつ取り掛かったのが2作目の「噛みついた沼」で、それを書き上げた時点でようやく百目鬼がシリーズキャラクターになったという次第です。

――主人公の百目鬼は、県警本部の各部署を渡り歩き、現役時代には県警の上層部から一目置かれていた女性です。今回、主人公を女性にしようと思った理由はありますか? また、「百目鬼巴」という名前はかなり特徴的ですが、どのようなイメージで決められたのでしょうか。

長岡:「警察にいるお母さん」とでも呼べるキャラクターにしたい。そう思ったことが女性にした一番の理由です。「裏庭のある交番」で初登場させたときから、「交番員にとっての、優しくて頼れるお袋」といったイメージが頭にありました。

命名するにあたっては、「優しいお袋」キャラとはわざと反対の、いかついイメージの名字にしようと考えました。そのとき真っ先に浮かんだのが「百目鬼」だったのです。私が住んでいる山形市にそういう名称の温泉がありまして、以前から恐ろしい字面だと感じていたせいかもしれません。

「巴」については、名字と釣り合うくらいの迫力を持っていること、という条件で選んだものだと記憶しています。

――カミツキガメや逆さ眼鏡、吹奏楽器(の練習)、海鮮丼、郵便碁など、やや変わった道具立てが各短編に仕込まれていて、ミステリとして新鮮な感覚がありました。今回はこういった小道具から発想を組み立てていったということもあるのでしょうか。

長岡:あります。「曲がった残効」がその典型例で、逆さ眼鏡という小道具に目をつけたところから発想が始まっています。

「噛みついた沼」のカミツキガメもそうですね。生き物はミステリの小道具として、とても魅力的です。タコは人間の顔を区別することができる、などという話を聞くと、そのネタでどうにか一編書けないか、とつい考えてしまいます。

近ごろは、ウェアラブル・フェイス・プロジェクターなるものがあるそうです。他人の顔の映像を自分の顔に投影する装置です。これを使って別人になりすます、というエピソードもこのシリーズの一編として構想したことがありましたが、結局うまくいきませんでした。ハイテクすぎるガジェットは、種を明かされても興覚めすることが多いため、扱いが難しいですね。

――長岡さんの作品を拝読するなかで、「伏線」を非常に重視されていると感じます。本作でも、はっとするような伏線が組み合わされていますが、本筋の事件を考えたあとで、伏線を追加していくのでしょうか。それとも伏線となるようなモチーフから考えていくのでしょうか。

長岡:ほぼ100%、本筋の事件を考えたあとで伏線を追加するという順序です。ただし、本当に上手い伏線とその回収法を考えつくことができたら、それをスタート地点にして作品を組み立てることはできると思います。

これは脚本術の本にも紹介されている有名な例ですが、ドラマ『北の国から』で次のような場面がありました。母親が東京から北海道へ来る。子供たちは留守にしている。母親は子供たちのパジャマを抱きしめる。その後、子供たちが帰ってくるが、もう母親はいなくなっている。子供の一人がパジャマに着替えて布団に入る。そのとき「あ、母さんが来た」と言う。パジャマから母親の匂いがしたからです。

伏線とその回収法がこれぐらい巧みなら、もうそれだけで一編を作ることができると思いますが、私にはなかなか真似ができません。

――経験豊富な百目鬼が、交番で若手警察官に向けて語る「警察官として働くうえでの教訓」「あるある話」も実態に即していてとても興味深かったです。こういった教訓のようなものは何を参考に書かれているのでしょうか。

長岡:文献や取材から得た知識が半分、「百目鬼という人物ならこう言うだろうな」という私の想像が半分、といったところです。

こんな話を聞いたことがあります。あるベテラン警察官が非番の日に自家用車を運転していたところ、バックミラーの中にいきなりパトカーの赤ランプが見え、サイレンの音も突然聞こえてきたので驚いた。パトカーはずっと前から背後にいたのに、なぜそれまで気がつかなかったのか? それは、長年自分がパトカーを運転していて、サイレン音を聞き慣れ、パトランプも見慣れていたせいで、パトカーというものが意識の中でただの風景と化してしまっていたから、というわけです。

こういう、警察官という仕事が実感として読者に伝わるようなネタも、これからエピソードの中に盛り込めていけたらいいなと思っています(そうです、百目鬼シリーズはまだ続く予定なのです)。

――本作には「警察官」であり、ある事件の「犯人」である、という人が出てきます。私たちは「警察官」は「取り締まる側の人である」「信頼できる人である」と思いがちですが、長岡さんがそれに縛られない理由はあるのでしょうか。

長岡:以前、『教場』シリーズなどの警察小説を書くにあたって、多くの警察官の方々に会い、取材させてもらいました。そうした交流を通して、強く認識するようになったことがあります。それは何かというと、彼らはたしかに「取り締まる側の信頼できる人」には違いないが、それ以上に「普通の人間」なのだ、ということです。

普通の人間なんだから、つい悪事に手を染めたり、保身に走ってしまう場合だってあるよなあ、と。実際に警察官と対面するうちに、そういうことが肌で感じられるようになったのです。警察官=聖人君子といった考えに縛られないのは、そうした取材経験のためだと思います。

これは警察OBから聞いた話ですが、キャリアとして採用されたものの、刑事になりたい気持ちを捨てきれず、いったん退職してノンキャリアとして入り直した人もいるそうです。警察にはガッツのある人が多い、というのも取材を通して得た実感の一つでした。

――百目鬼巴の信条として「ものごとをほじくり返すと、ろくなことがない」というのがありましたが、彼女がこう思うに至った現役時代の経験について、長岡さんのなかにはすでに設定があるのでしょうか?

長岡:百目鬼はかつて非常に優秀な刑事だったという設定なのですが、それでも長い現役生活の中で、幾つか失敗もしているはずです。もしかしたら「刑務所送りにした犯人について、捜査し直してみたら実は無実だと分かった」といった、取り返しのつかないほど大きな誤りを犯したことさえあったかもしれません。

「ものごとをほじくり返すと、ろくなことがない」と彼女に言わせたとき、私の頭に何があったのか忘れてしまいましたが、おそらく百目鬼は、そうした自分の苦い過去を思い出し、かなり自嘲気味にその言葉を吐いたのではないでしょうか。

――百目鬼は警察の人間でありながら、杓子定規に法律に従わず、自分のなかの倫理観で物事を判断しているように見えます。主人公をこのように柔軟で、融通のきく人間にした理由はありますか?

長岡:現役警察官時代の彼女は、何でもかんでも杓子定規に法律に従わなければならないことに、不満や違和感を抱いていました。そこで、交番相談員となったいまは、今度はもっと自由にやりたいようにやってみよう、と思っているのです。どうせいったん辞めた身だから、と吹っ切れた気持ちにもなっています。

そういう設定ですので、自然、読者の目には柔軟で融通の利く存在として映るのだと思います。

きっと百目鬼は日々、「警察官人生を生き直す」というつもりで相談員の仕事をしているのではないでしょうか。

――最後に、百目鬼巴は自分では調査をせず、人の話を聞いて謎を解く、いわゆる「安楽椅子探偵」に近いと思いますが、長岡さんがお好きな安楽椅子探偵はいますか?

長岡:信じられないかもしれませんが、百目鬼が安楽椅子探偵であることを、いまのいままで少しも意識していませんでした。なるほど、たしかに交番からほとんど外に出ないのですから、アームチェア・ディテクティブですね。

どうして私にそういう意識がなかったかというと、安楽椅子探偵の形式がそれほど好きではないからだと思います。なぜ好きではないかといえば、この形式はたいてい台詞だけで進みがちで、伝聞情報ばかりが多いからです。それは私にとっては退屈な書き方です。

ですからこのシリーズでは、百目鬼が推理をする前に、まず探偵の相手役を動かし、その場面を直接的に描写するように心がけています。

話を戻すと、苦手な形式なので読んだものも少なく、ぱっと思い出せるのは『隅の老人』、『黒後家蜘蛛の会』、『退職刑事』といった昔の有名どころぐらいです。敢えて好きな安楽椅子探偵を一人上げるなら、『ボーン・コレクター』のリンカーン・ライムでしょうか。彼の目になって現場で動くアメリアという助手がいて、二人で一組になっているというアイデアが素敵ですね。