〈空前のホラーブームに乗って四半世紀前の実話怪談の名著が大復活!〉から続く

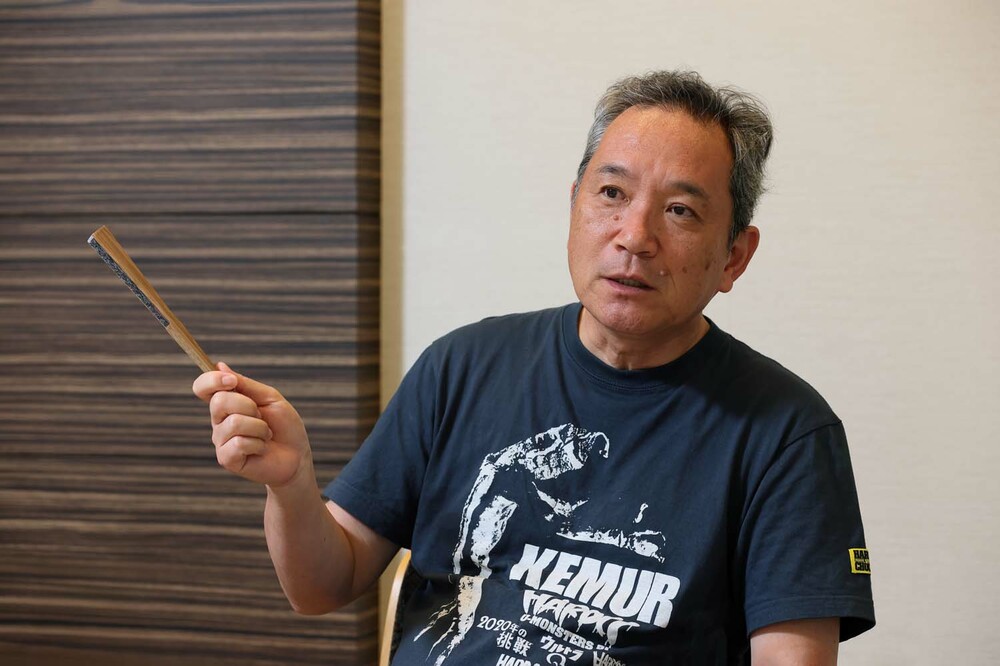

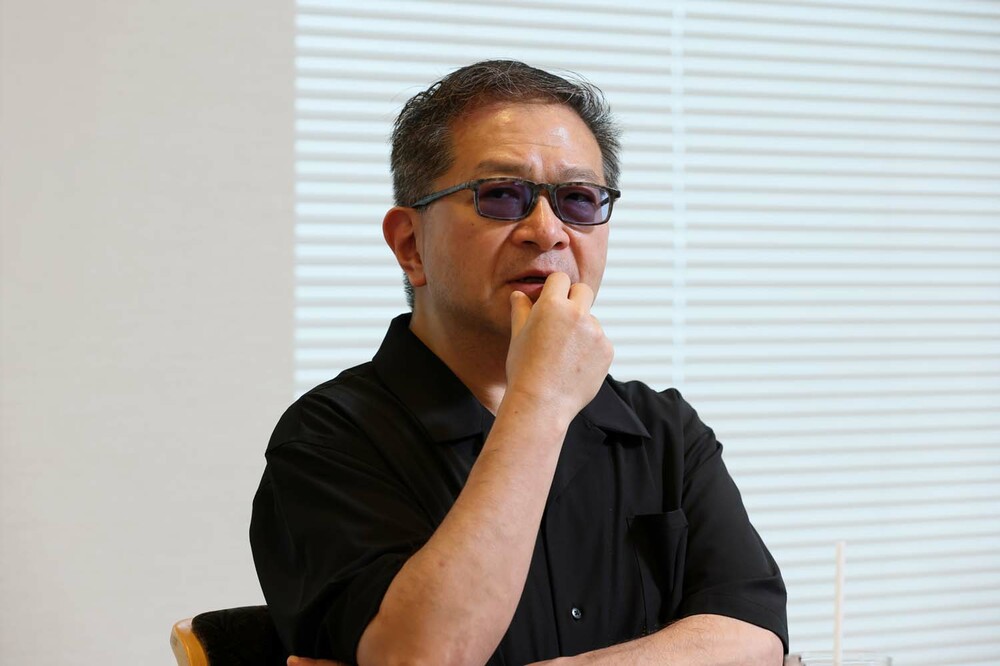

2000年に刊行された小池壮彦著『幽霊物件案内』が25年振りに文春文庫から復活刊行された。小池さんと、同書の単行本時の担当編集者であり、今ではホラー&ミステリの屈指の書き手として知られる三津田信三さん、小説だけでなく映像やイベントも積極的に仕掛ける新鋭・梨さんが、現在進行中の空前のホラーブームを語る。(全3回の2回目/最初から読む)

◆◆◆

ネットから生まれた新たなホラーワールド

司会:梨さんは世代的にも、最初からネットの中でホラー的なものと接触を開始されたとお聞きしています。ちょっとそのあたりのホラーとの馴れ染めを教えていただけますか。

梨:先ほど三津田さんからタイムリーという話がありました。『幽霊物件案内』を読ませていただいて本当に面白かったんですけど、それと同時に私もすごくタイムリーだなと思ったことがあって、2000年春に後書きが書かれているんですけれども、私は2000年の4月生まれなんですよ。私が生まれた時に刊行されたのが、この『幽霊物件案内』でした。

小池:それは奇遇ですね。

三津田:『幽霊物件案内』と同い年ですね(笑)。

梨:馴れ初めという話ですと、7歳ぐらいの時からインターネットに触れ始めて、今でいう5チャンネル、当時の2チャンネルで、P2P(ピアツーピア)のウィニーとかでスナッフビデオとかいろんなものを見て育ちました。いわゆる90年代におけるアンダーグラウンドっていう文脈ではなく、2000年代のインターネットサブカルチャー的なところが私の出発点です。

三津田:だけどネット上には90年代以前の遺産もありますよね。梨さんは当時まだ子供だったから吸収が絶対に早い。この前お話ししたときも思ったんですけど、年齢のわりに昔のことをよくご存じだと思います。それってやっぱりネット世代の強みですよね。

梨:逆に私の世代からすると羨ましいのは、それこそ私は思い出話として、昔は誰がやってんのかもわかんないレンタルビデオ屋で、100円ぐらいで裏ビデオ的なものを売ってたんだよ、みたいな話を伝聞で聞かされているので、もうレジェンドなんですよね。

三津田:ワゴンセールで、掘り出し物があるとか(笑)。

梨:そういう肌感みたいなものを知らない、知識としてしか知らないわけで、けっこう隔絶があると感じていました。それこそ『幽霊物件案内』の中で、まだ青島幸男が都知事だった頃の話が出てきますけど、まず青島幸男知事について一度調べるところから始まるみたいな……。

小学校低学年から創作を始めた梨さん

小池:梨さんは2000年代の下二桁がそのまま年齢になるからわかりやすいですね(笑)。今年25歳ですね。その年齢で2000年代にはもういろいろな活動をしていたんですね。

梨:2008、9年くらいからインターネット上で創作活動みたいなことを始めていました。当時は梨という名前ではないですけれど。だいたい小学校2、3年で、その頃はちょうどSNSの移行期で、mixiとかアメブロの時代から、「なんかTwitterとかFacebookとかいうのがあるらしい」みたいな感じで、ちょうどインターネットコミュニティの有り様が変わってきたタイミングでした。当時は、リアルな友達関係ももちろんあったんですけど、インターネット上での関係をより重んじていました。スカイプやダイヤルQ2で会話したり……。

三津田:ああ、懐かしいですね(笑)。

小池:その頃は梨さんの周辺もそんな空気だったんですか。それとも梨さんが特別という感じですか?

梨:あの頃のインターネット上に集まってる人たちは、同時期にインターネットを始めた人同士でコミュニティを作りますから、当然同じような人ばっかりが集まるんですけど、私がいたのは九州長崎のド田舎で、パソコンなんて一家に1台あればすごいねって言われるような時代だったので、正直その頃にインターネットを8、9歳で動かしてた子供はそんなにいなかったですね。

三津田:そこに集まっている人たちは、年齢層もバラバラですよね。

梨:バラバラです。だから私はリアル消防(※小学生を指すネットスラング)だったわけです。2回りぐらい上のお兄さん、お姉さんが便所の落書きみたいに書き込んだり読み漁ったりしてるアングラ情報や、「危ない1号」みたいないわゆる鬼畜系コンテンツだとか、「マジックマッシュルーム」だとか「遊撃インターネット」がどうのみたいなものを受動喫煙したみたいな、そういう流れでした。

インターネット掲示板ホラーの最盛期

三津田:その世界でも怪談がメインだったんですか?

梨:あの頃は「洒落怖」って言われるような、「きさらぎ駅」とかご存じですか?

三津田:映画になりましたね。

梨:そうです。あと、「くねくね」とか「八尺様」とか、あの辺がちょうど2007年から2009年ぐらい、インターネット掲示板のホラーが一番元気良かった時代です。

小池:そのへんのネット怪談とかは、どういう経緯で発生したんでしょう?

梨:諸説あるんですけれども、吉田悠軌先生の説によると、インターネット上で怪談を語るコミュニティは、例えば「あめぞう」とか「あやしいわーるど」とか、2ちゃんより前のパソコン通信の時代からすでにあって、それらを統合したのがひろゆきさんの2ちゃんのオカルト板だったと。

小池:当時、インターネット怪談的なものを作ってた人たちって、じつはそれなりに基礎のある職人的な人が匿名でやってたはずなんですよ。例えば心霊ホラー映像なんかは、テレビ業界の人が匿名でやってた仕事なんです。ズブの素人ではない、なにかしらそういう下地がある人たちが、表ではできないような実験的なことをやっているんだなということは、当時から私も感じていました。いま梨さんがおっしゃったような「くねくね」とか「八尺様」とか、ああいうのも単なる思い付きではなくて、基礎のある人が計算ずくで作ったと私は見てました。

当時、私が雑誌なんかで連載していた頃も、編集者から、ネットに出ているいろいろな話を集めて本にしましょうなんてよく言われたものですけど、それはやっぱりネットに出てるからいいのであって、本にするのはちょっと違うだろうと思ってやらなかったんです。

本にもなったネット怪談

三津田:あっ、僕それやりました。『恐怖のネット怪談』というタイトルで、『幽霊物件案内』と同じく「ホラージャパネスク叢書」の1冊として出しました(笑)。

ただ、僕があの本をつくったのは、ずばりソフト費を抑えるためでした。勤めていた出版社が当時あまりいい経営状態ではなかったので、とにかくソフト費を抑えようと考えて、なんでも自分でやっていました。とはいえ、さすがに原稿料だけはどうしようもない。『ワールド・ミステリー・ツアー13』もラストの13章だけは編集部編にして、僕が原稿を書いていました。好きだからいいんですけど、サービス残業の最たるものだったかも。さすがに続けるのがしんどくなって、 一冊まるごとソフト費をゼロにするためには、もう素人に協力を求めるしかないと考えたわけです(苦笑)。

まず個人がやっている怪談系のサイトを見て回りました。まったくの玉石混交の中で、レベルの高いサイトを選んでいって、最終的に3つに絞って連絡を取って、もう最初から「お金は出ません。謝礼としてできた本を差し上げます」とはっきり伝えました。幸いにも皆さんからOKをいただいて、本にできました。

怪談系のサイトの人たちは、匿名が多いですよね。あまり自分が表に出たくないというか。それを特に感じたのは、できた本を送るときでした。住所と本名がわからないと送れないのに、それを教えるのさえ嫌がる雰囲気があって驚きました。

司会:そのサイトをやってた方たちとは、その後も交流を?

三津田:いえ、もう完全に仕事で見ていただけでした。夜中まで会社に残ってずっと。もちろん怖いし、面白かったですよ。だけど、あくまでも仕事でしたからね。本が出た瞬間にすべて忘れたという感じです。またやろうとも思いませんでした。

梨:確かその3つのサイトの中に「Ghost Tail」っていうのがありましたよね。いま見たら2015年で更新が止まっちゃってますね。あとは「きょうふの味噌汁」と「妖怪百物語」ですね。

三津田:僕は自分で編集した本も執筆した本も一切読み返しませんから、いま目を通したら果たしてどう思うかなぁ。『幽霊物件案内』も文庫本の解説を書くために、なんと25年ぶりに読み返しました。

小池:私もそうです。本が出たらそこで一旦区切らないと。自分ではもう「お腹いっぱい」という感じになりますからね。

三津田:もう作品になって刊行されているので、あとは読んだ人の判断に任せよう、という感覚ですね。

三歳のときに見た幻のお城

三津田:さっき小池さんが、子どものころから心霊現象を調べ始めたって言いましたけど、今回『日本の幽霊事件』も含めて読み返してびっくりしたのは、思っていた以上にご自身の体験が多いことです。そんなイメージ、当時はありませんでした。小池さん、最初の心霊体験って覚えていますか?

小池:一番最初はまだ3歳ぐらいの時です。当時、自分の家族の家が建つ予定の場所が空き地になってて、鉄条網が張り巡らせてあったんですけど、私にはもうすでに家が建ってるのが見えたんですよ。それで中に入ろうとして鉄条網に突っ込んで怪我をした。それが最初ですね。

三津田:そのとき見た家は、実際に建った家と一緒でしたか?

小池:いや、違いました。私にはお城みたいな家が建っているのが見えていたんです。その後、家族でその家に住んでましたけど、かなり年数が経って老朽化したので、壊しちゃった。壊した後、また空き地になって鉄条網が張ってあって、それ見た時に私びっくりしました。3歳の時の記憶とまったく同じ姿に戻っていて、人間の一生ってそんなもので最後に更地に戻るのかなと思いました。

三津田:そのお城は、いまだになにか分からないわけですね?

小池:わかんないですけど、後に雑誌の企画で退行催眠をやった時に、それと似たようなのが出てきたことがありました。だからきっと、私の深層心理的になにかあるのかもしれない。その時の施術者の人に、「それ日本というよりヨーロッパかなんかのお城じゃないの」って言われて、その時は話を合わせましたけど、なんなのかというのはわかんないです