2000年に刊行された小池壮彦著『幽霊物件案内』が25年振りに文春文庫から復活刊行された。小池さんと、同書の単行本時の担当編集者であり、今ではホラー&ミステリの屈指の書き手として知られる三津田信三さん、小説だけでなく映像やイベントも積極的に仕掛ける新鋭・梨さんが、現在進行中の空前のホラーブームを語る。(全3回の1回目/続きを読む)

◆◆◆

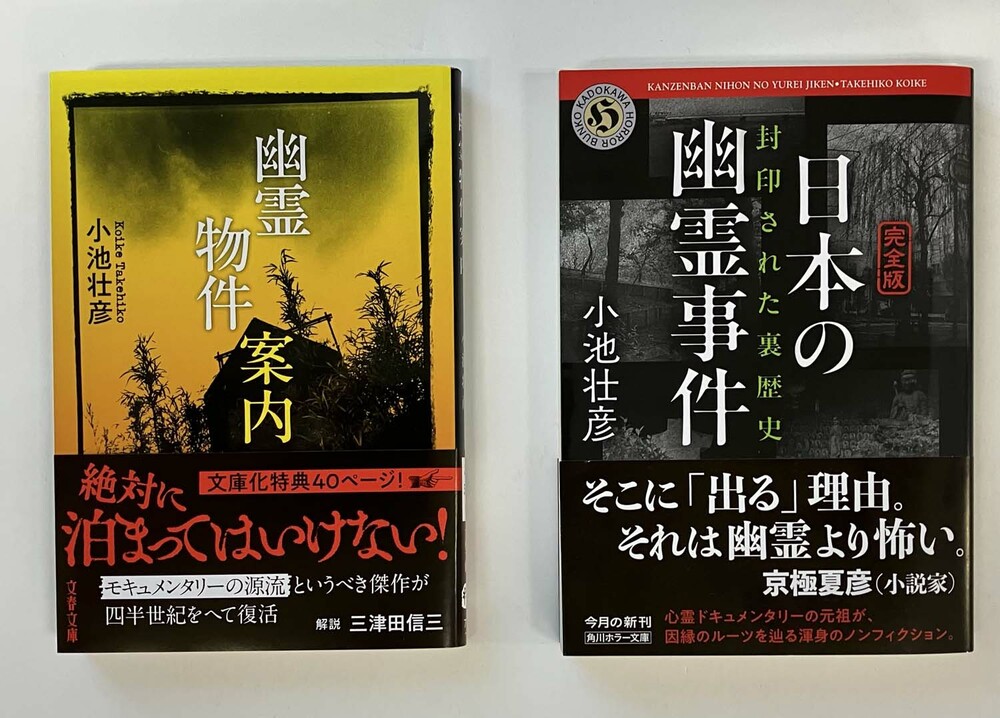

小池壮彦の『幽霊物件案内』『日本の幽霊事件』が復活

司会:今回は小池さんのご本の、復刊と申しますか文庫化の記念で、新旧ホラー作家鼎談のような感じでベテランと若手のみなさんでコラボしていただこうという企画です。

最初にそのきっかけとなった『幽霊物件案内』ですが、朝宮運河さんがXで「復刊希望」と呟いていたのを私が拝見して興味を持ち古本を取り寄せましたところ、なんと三津田さんが編集された本だとわかって、三津田さんに解説をお願いしました。

三津田:復刊というか文庫化の話を聞いて、タイムリーだなと感じました。ここ数年のホラーの盛り上がり、すごいでしょ。実話系怪談から小説、さらには梨さんに代表されるメディアミックス。そういう中で、ある意味オーソドックスでクオリティの高い実話怪談の名著『幽霊物件案内』が復活するのは、非常にタイミングが良いと思います。

司会:小池さんのご連絡先をK A D O K A W Aさんに教えていただいた時に、5月に角川ホラー文庫から『【完全版】日本の幽霊事件 封印された裏歴史』も出ると知りました。何年振りの新刊ですか?

小池:2019年に『東京の幽霊事件』の単行本が出ていますので、6年ぶりですね。その前の『日本の幽霊事件』は2010年刊行ですが、元記事の連載が半年に一度だったので、少し時間がかかりました。この5月に2冊を合本にして文庫化できました。

三津田:最初が『日本の幽霊事件』で、次が『東京の幽霊事件』になったのはどうしてですか。

小池:2冊目も同じ『日本の幽霊事件』という訳にはいかないので『東京の幽霊事件』にして、地方が舞台のものは番外編扱いにしました。もともと場所はあんまり意識してなくて、「日本の」という意味は日本的な背景を持つ幽霊事件っていう意味合いだったんですよ。だから、本当は全部ひっくるめて『日本の幽霊事件』なので、合本で1冊になって改めてよかったなと思っています。

地下に潜ったホラー職人たち

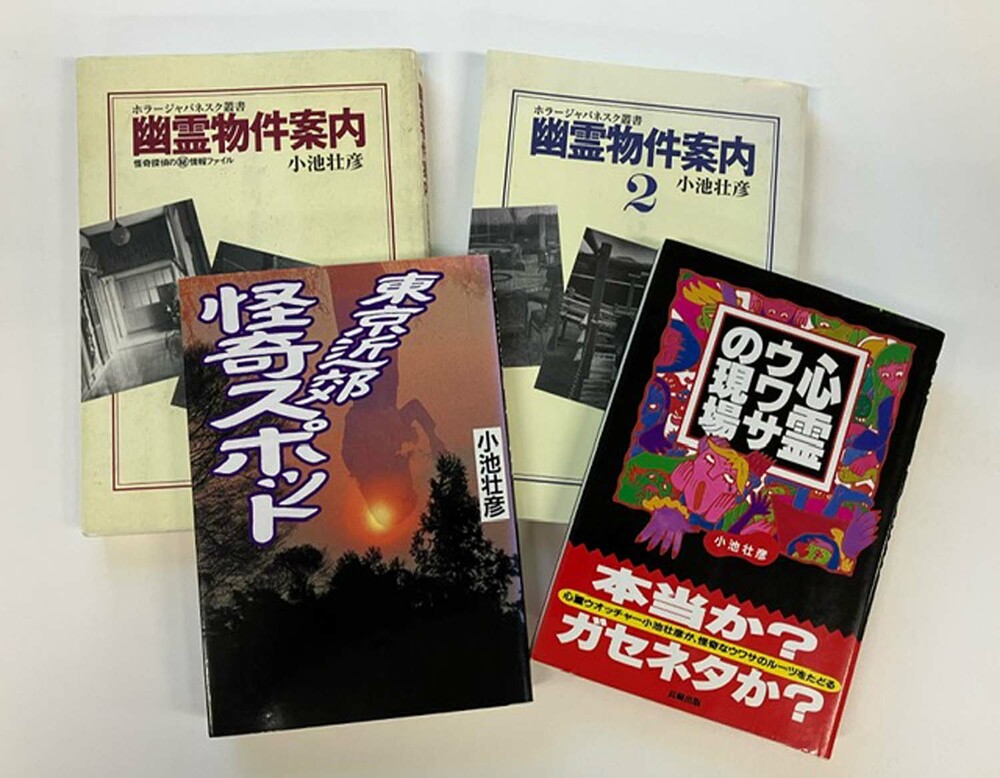

司会:小池さんは1990年代から2000年代にかけて、かなりの数のご本を出してらっしゃいましたけれど、その後の一時期、ホラーや怪談関係の著書があまり出なくなりました。その頃はどうされていたのですか?

小池:『幽霊物件案内』が2000年に出て、2002年には『呪いの心霊ビデオ 怪奇探偵の調査ファイル』という、いわゆるホラービデオの案内本みたいな本を作りました。あの頃、ものすごい数のホラー映像がレンタルビデオの形で出ていて、クオリティ的にはいろいろあるにしても、面白い実験をやっていたんです。それをちゃんと整理しておかないと、そのままゴミクズみたいな扱いになってしまうに違いない。でも、決してゴミクズじゃないんだよという思いで書いたわけです。

それを『心霊ドキュメンタリー読本』で改めてもう一回やったのが2016年です。あの頃はまだ用語が定まっていなくて、私は「心霊ドキュメンタリー」という言葉を使いましたが、映像の方で映画監督の白石晃士さんが「フェイクドキュメンタリー」の作り方っていう話をされて、その後定着していきました。

あの頃から、裏ホラー的なものを考えるようになっていき、私もある意味で地下に潜ったんですよ。アイドルでいうと地下アイドルですね。その世界はじつは地下1階、地下2階、地下3階みたいになっていて、到底表に出せないようなことをやってる地底人みたいな人たちがいました。その人たちのやってることが本物のホラーだったと思うんです。そういう人たちは名前も出さないし、決して表に出てこないが、じつはそういう人たちが心霊映像みたいなのを作って、地下イベントで発表したりしていたんです。

三津田:とても表では書けないようなことを平然とやっている人たちがいたと?

密かに出まわるスナッフビデオ

小池:例えば、1989年に東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件が起きたときに、スナッフ映像が話題になりました。人を殺して死体を食べた映像を犯人が自分で撮っていて、誰も見たことがないけれども、ひょっとしたらあれがそうなんじゃないかっていう映像が流出していた。その後、2000年代になってネットが出てきた時に、実際に人を殺した映像が出ちゃいましたよね。

梨:「1 Lunatic 1 Icepick」とか「ウクライナ21」とかですか?

小池:そう、そういうのもありますけど、公開処刑やったじゃないですか。あれも本当はインチキで、後にスタジオで撮ったのがバレちゃったみたいですけど。ネット社会になって、そういうことができるようになっちゃったんですよね。

それから今日までの25年は、メディア状況とのせめぎあいです。私は主に映像をやっていたのですが、当初、表現媒体の問題があって、2000年代にレンタルビデオがあんなにすぐにDVDに変わるとは、当時私も思ってなかったですからね。

あの時、イギリスの古いホラー映画『血を吸うカメラ』が真っ先にDVDになりました。歌舞伎町のビデオ屋でビデオが2万円で売られてたんですよ。ボロボロのやつが2万円で新品は4万円。

三津田:ビデオ『生血を吸う女』が神保町で10万円でした。あれもその後、DVDになりましたけど。

小池:『血を吸うカメラ』のDVDが出た時に、あれぐらい古典的なものがDVDになるってことは、もうちょっと待てばあれもこれもと思いましたよね。それでもあの70年代ぐらいに出た本当にゴミクズみたいな心霊映像がDVD化されることはまずないと思ったので『呪いの心霊ビデオ』を書いたんですけども、その状況も2000年ごろにまた一気に切り替わりました。

当時、DVDの映像を作って雑誌の付録にくっつけるスタイルが最先端で、それなりに部数も出てました。ところがそのすぐ後に、今度は配信の時代になるじゃないですか。いまDVDが付録でついてても誰も読み込めないですよね。でも、今度は配信になって、タブーというかいろいろな制約がなくなるかって言ったら、やっぱりYouTubeでも何でも以前に比べると表現的にかなり不自由になってます。結局、江戸時代からその繰り返しで、統制されてる中でどこまでできるかっていうイタチごっこなんですよね。

司会:大河ドラマの『べらぼう』じゃないですけど、結局そういう状況は今日まで延々と続いていますね。

人に話を聞く前にまず文献に当たるわけ

三津田:『日本の幽霊事件』を読み返して改めて発見したのは、小池さんは高校生の時点で、すでに幽霊事件とか心霊現象を調べようとしていることです。最初に調べ始めたのはいつ頃からですか?

小池:興味持って調べ始めたのは、もう小学生の頃からですね。夏休みの自由研究とかでやってました。

三津田:それって教師の評価はどうだったんです?

小池:全然ないですね。

三津田:無視?

小池:はい。たぶんなにをやってるかわかんなかったんでしょうね。

梨:手法的にはフィールドノートとまではいかないかもしれませんが、聞き取りをしてそれをレポートにまとめるという感じですか?

小池:まずは文献的なことを調べるんです。よくフィールドワークと称していろんな人に聞いて回ってる人がいますけど、人の見方ってそれぞれだし、我々が疑問に思うことって、おそらく9割ぐらいは過去の人が調べてるんですよね。

梨:なるほど。

小池:名もない郷土史研究家みたいな人が調べて、非売品の形でどっかの図書館に埋もれてる本の中にすでに回答が書いてあってびっくりするようなことの連続です。それを見ないでいろんな人に話を聞いても、なかなか答えにはたどり着かないんですよ。

三津田:やっぱり小池さん、昔から文献派だったんですね。『日本の幽霊事件』を見ても調べすぎとしか思えません。いわゆる怪談を紹介します、という本じゃない(笑)。

小池:もちろん文献だけじゃなくて、人に聞かないとわからないこともあります。例えば昭和30何年に事件が起こって、幽霊の話が出ました。たまたまもっと前からそこに住んでる人に聞いてみたら、「いやいや、私がここに引っ越してきた頃からその話はありましたよ」ということがたまにあるんですよ。そういう時は、「ああ、聞いて良かったな」ってなりますけど、でもそういうのはかなり珍しいケースです。

自分自身の体験に裏打ちされたホラー

三津田:小池さんを文献派だと言いましたけど、一方で行動派でもあるなと感じたのは、『幽霊物件案内』で20代の頃に、神奈川周辺でやたらホテルを泊まり歩いているでしょう。特に理由はないって書いてあったけど、「いや、ないわけないだろ」と思って(笑)。神奈川ってなんか理由があったんですか?

小池:湘南の藤沢とか辻堂とか鎌倉とか、あの辺の海沿いでゆっくり過ごしてそのあたりを歩き回ってみたかったんですよね。そうするとなんかあるだろうという予感のようなものがあって、あるとき鎌倉にできた新しいホテルに泊まったら、夜中に話し声が聞こえて、見たら顔が3つ並んでたという話を書いたんですけど、あれ作ってると思われてるかもしれないですけど全部本当の話なんです。

私がもし一般的なホラーと違うところにいるとしたら、私の場合はやっぱり自分の体験から始まっているからだと思います。ホラー的な表現を作ろうとか、小説的な手法で書こうとかいうことよりも、自分自身の体験の正体を解明することの方が私にとっては大事だったんです。

司会:梨さんは心霊スポットを訪ねて回るようなことはされていたんですか?

梨:私は福岡にある九州大学で民俗学と人類学をやっていたので、いわゆるフィールドワークの一環として地方を訪ねることはありましたけど、べつに怪談を聞きに行くという趣旨ではありませんでした。

いわゆる民俗学のフィールドワークと言ってイメージされるような、炉端に座っているおばあちゃんにその地方の伝承を聞くみたいな感じではなく、天神とか博多にいるホームレスの方たちのエスノグラフィーとか、私の同級生なんかはヒップホッパーの人たちに話を聞くとか、地方都市における一コミュニティにアクセスするようなフィールドワークをやってました。

「怖い話」を蒐集するコツは?

梨:これはお二人にお聞きしたいんですけど、「怖い話ありませんか?」って聞いて出てくる話ってあまり怖くないような気がしていて、そこで暮らしている人は怖い経験だと思っていない、いわゆる怪談として認識されていない話の方が、じつはすごく怖いんじゃないかと思うんですけど、いかがですか?

小池:たしかに、あまり怪談とは縁がなさそうな人から出てくる話の方が怖いということはありますね。私が話を聞いた人たちの中で、怪談が好きな人がどのぐらいいたかというと、じつはそんなに多くはなかったように思います。むしろそういう話があんまり好きじゃない人が、そういえば自分にもこんなことあったなみたいなことをポツンと語る話が本当に怖いということはありましたね。

三津田:「怖い体験ありませんか?」って聞くのが、おそらく最も効果がないでしょう。むしろ「不思議な」とか「変な」とか、僕はやっぱり「変な」って言葉を使うかな。そういう言い方をした方が出てきますね。

僕や小池さんは、まだ「実話怪談」という言葉が定着していない頃から、そういうフィールドでやっていましたが、あの頃に小池さん、いくつか小説的な本を出されていませんでしたか?

小池:自分の体験をベースにした短編を3つ書いたんです。私はちょっと天邪鬼なところがありまして、実話怪談っていうのはこういうものだっていう前提で書いてくれと言われるのが嫌だったんです。だから、あれは実話怪談集みたいな触れ込みだったんですけど、わざと小説みたいにして書きました。なにかジャンル的に狭めようとするのが気に入らなかったんです。

三津田:そこに境目が、やっぱりありますね。いわゆる実話系の怪談が好きな人って、ごく一部を除いて、まず小説の方には来ない。本当にあったのか、どこであったのか、この二点ばかりを気にする傾向があると思います。面白そうだからと小説読みの人たちが実話系怪談を読むことはあっても、なぜか逆はほとんどないんです。

小池:梨さんくらいの世代だと、その辺りはどうなんでしょう?

梨:そもそも実話か創作かみたいなことは、そんなに気にしていないと思います。それこそ「フェイクドキュメンタリー」っていう言葉があるように、フェイクでもいいじゃんっていうスタンスですよね。あと、そもそも実話怪談本を読んでる私の世代の人はあまりいなかったかもしれません。