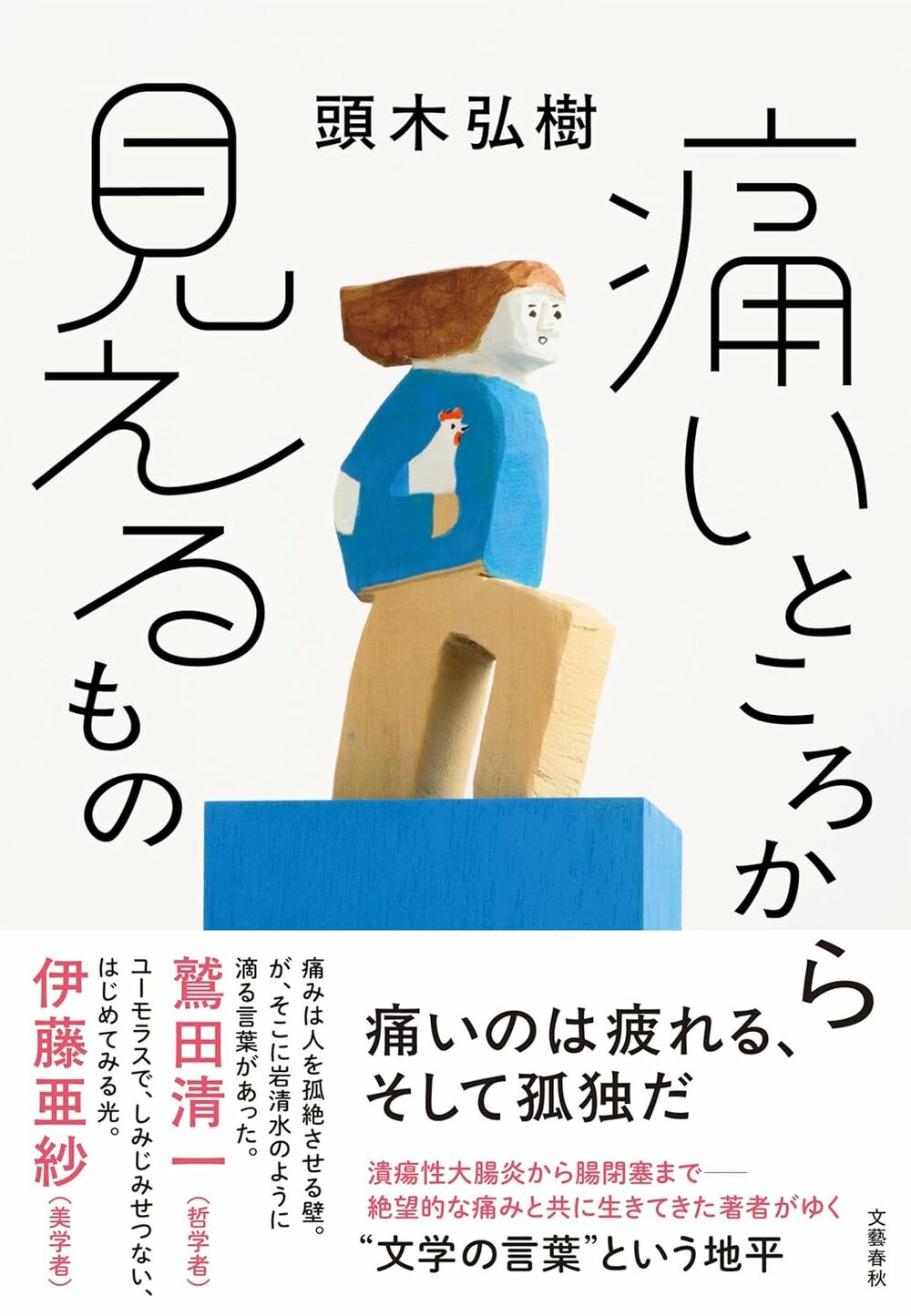

カフカ研究で知られる文学紹介者の頭木弘樹氏が新著『痛いところから見えるもの』で挑んだテーマは、「痛み」。誰もが経験する根源的な感覚でありながら、その本質は他者に理解されにくく、ときに当事者を深い孤独へと追いやってしまう。潰瘍性大腸炎から腸閉塞まで、長年、つらい病と共に生きてきた著者が語る、文学だからこそ可能な「痛み」へのアプローチとは?

◆◆◆◆

痛みは切実なのに、言語化がとても難しい

――今回、なぜ「痛み」というテーマに向き合おうと思ったのでしょうか。

頭木 痛みは生きていくうえで誰もが経験するものですが、一方でとても個人的なものです。どう痛いのか、当人にしかわからない。でも、周りにわかってもらえないと孤独ですし、生活していく上でも困ります。医者にきちんと伝えられなければ、それこそ命にも関わることもあります。それほど切実なテーマなのに、言語化がとても難しい。美味しい料理の話とかと違って、人が喜んで聞いてくれる話でもありません。

痛む当人と、そばにいる家族や親しい人が、互いにわかってほしい、わかってあげたいと思っていても、うまく伝わらない。そのもどかしさに、ときには腹が立ってしまうことさえ。そんなとき、両者のあいだに、一冊の本があったらどうだろうと思ったんです。本のどこかのページを指し示して「こんなふうに痛い」と説明したり、「こんなふうに痛いの?」と質問したりできるような、そういう本があったらいいな、と思ったのが執筆のきっかけです。

――痛みという症状には、独特の厄介さがあるように感じます。

頭木 ほんとにそうですね。激しい痛みを経験した当人でさえ、いったん治まってしまうと、その感覚を自分の内に完全には再現できないんですよね。生きていくために、痛みを忘れるようにできているのかもしれませんね。その一方で、トラウマのように強く残ってしまう“痛みの記憶”もあります。忘れるのも、忘れられなくなるのも、自分の思うようにはなりません。

慢性痛も大きな問題です。とくに体としてはもう治っているはずなのに痛みが残ってしまう場合、かつては「心因性」や「思い込み」で片付けられていましたが、今は脳がリアルに痛みを感じ続けていることがわかってきています。脳のイメージと実際の体が乖離すれば、切断したはずの脚が痛むような「幻肢痛」が生じたりもします。

潰瘍性大腸炎で壁をかきむしるような苦しみに……

――頭木さんが大学生のときに発症した潰瘍性大腸炎は、やはり相当な痛みでしたか?

頭木 潰瘍性大腸炎は痛みが強いほうの病気ではありませんが、炎症を重症化させてしまったので、かなり痛かったです。自分の大腸がどこにあるのかわかりましたね。血便が続いて、熱も出ていたので、私は朦朧としていたのですが、壁をかきむしって苦しんだりしていたそうです。

大腸の内視鏡検査も、僕の場合、腸がかなり弱っているため、痛くて。しかも、これまで経験したことのない種類の痛みで……。痛みにも種類があって、たえにくいものがあるということを知りました。痛がらないと「穿孔」といって腸を突き破ってしまうリスクがあるので、麻酔をかけられないんです。

痛みが「来るぞ、来るぞ」と身構える辛さ

――ものすごく大変でしたね。ご著書で書かれていた「来るか疲れ」も非常に印象的でした。

頭木 ずっと痛いのも、もちろんきついですが、この先また痛くなるというのがわかっているのもきついですよね。落語家の古今亭志ん生が「人間てえ奴は、表でもってものに転んで、向うずねをぶっつけて痛てえと思うけれども、それが二時間くらい前に、これから痛い思いをするてえことが分ってたら、その間がとてもいやですよ」と言っていますが、本当にそうですよね。僕はいま、ときどき腸閉塞になってしまうんですが、腸閉塞の痛みは間欠的なのが特徴で、治まってきたり、また痛くなったり、波打ちます。大きな波がくるぞというときの、「来るぞ、来るぞ」と身構えている時間は非常にいやですよね。

――向うずねは、いきなりぶつける方が、まだマシかもしれません(笑)。

頭木 体の痛みと心の痛みは単純に分けられないことも、この本を書いていて痛感しました。かつては「気のせい」にされてきた痛みも多いわけですが、それは当事者にとって本当に辛いことでした。リアルに痛みを感じているのに、ありもしない腹を探られるわけですから。

――痛みの感じ方や種類は個人差が大きいため、なかなか周りに理解してもらえないわけですね。

頭木 そうなんです。似たような病気やケガを経験したからこそ、「自分のときはそんなに痛くなかった」と、かえって人の痛みを軽く見積もってしまうこともあります。経験しないとわからないし、経験してもかえって無理解になってしまう場合もあるわけです。

自分の痛みを周りにうまく伝えられないと、わかってもらえなかったり、誤解されたままになってしまいます。そこで助けになるのが、文学です。文学は、言葉にならない体験や気持ちをなんとか言葉にしようとがんばってくれているものですから。痛みを表現する上でもとても参考になります。

それに、医学をはじめ、世の中の多くのことは統計的です。「100人中99人にこの薬は効きます」と言われたとき、そこには効かなかった一人がいる。その一人になったときの心境は、大変なものです。もはや、統計的なアプローチでは救われようがない。でも、文学は、むしろその「こぼれ落ちた一人」にこそ光を当ててくれます。「個」を徹底的に掘り下げていって普遍性に到達する、本当に大事な分野だと思います。

カフカの言葉に見つけた“自分の今の気持ち”

――本書の中で、頭木さんが腸閉塞の症状が出ないよう、ひたすら冬の寒い日に街なかを歩くなかで想起したカフカの言葉は、ひときわ胸にしみました。

頭木 カフカは坑道のカナリヤのような存在で、他の誰も苦しんでいないときから、ひとりだけ苦しんでいます。そして、その苦しみを見事に言葉で表してくれます。読むと、ああ、自分の今の気持ちはこれだ、という光のような言葉が必ず見つかります。

カフカは家と会社の往復という小さな世界で生きていましたが、その中で非常に過敏に、緻密に物事を見つめ、結果的にすべてに通じる普遍的な真実を描き出しました。友人の作家に「もっと大きなことに取り組むべきだ」と言われたときも、「ぼくは、ぼくのねずみ穴の中でも自分を試せるはずだ」と答えているんです。

――すごくいい言葉ですね。

頭木 僕は二十歳で潰瘍性大腸炎になって入院していた頃、カフカの「いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです」という言葉に出会いました。これは衝撃でした。それまでは、立ち直らなければいけないと思っていたからです。倒れたら、立ち上がるのがあたりまえだと。でも、そのせいで、心が焦げてしまっていました。倒れたまま立ち上がれないときもあるし、倒れたまま生きていくということもありなんだと、ようやく気がつけました。これは本当にありがたかったです。僕は今も倒れたままです。

――価値観が一変したんですね。

頭木 カフカは若い詩人の卵に、「あなたは詩人を大きな人間、上から見下ろす人間だと思っています。しかし、実際には、詩人は他の人々よりも現世の重みにおしつぶされています」と言っています。上からではなく、下から見ているんですね。

萩原朔太郎も芸術について「生存欲の本能から『助けてくれ』と絶叫する被殺害者の声のようなものです。その悲鳴が第三者に聞かれた時に、その人間の生命が救われるのです」と言っています。切実に辛いからこそ出てくる言葉がある。寺山修司が言った「『苦痛』こそはまさに、絶対。」という言葉も、経験した者でなければ出てこない、実感の重みがありますね。

――その一方で、トルストイのように、偉大な作家であっても痛みに無理解な人もいた、という指摘が印象的でした。

頭木 トルストイは間違いなく大作家ですが、自身が高齢になっても非常に元気だったこともあり、「病気になって労働ができないなら、笑って堪える手本を見せることによって人々に奉仕しろ」というような、ひどいことを言っています。やっぱり経験の有無は大きいと感じます。でも、カフカは病気になる前から、まるで経験したかのように痛みの解像度が高かった。おそらく、十分に過敏な人間にとっては、生きること自体に痛みが伴うのでしょう。

――なるほど。

病から何かを得ようとしなくていい、倒れたままでいいんだ

頭木 本書では思想家のシオランの言葉を何度か引用していますが、子どもの頃からリウマチを経験していただけあって、痛みをめぐる様々な名言を残しています。

「苦痛は人間に眼を開かせ、ほかの方法では知覚できないような事象を、まざまざと見せてくれる。したがって苦痛は認識にしか役立たず、それ以外の場では、生に毒を塗りこめるだけである。」(『生誕の災厄 新装版』出口裕弘訳 紀伊國屋書店)

たしかに痛みを感じたことによって、これまで気づかなかったいろいろなことに気づいたりします。でも、生きていくうえではただただ辛い。だから、当人が「痛みのおかげで得たものもあった」と語るのはいいのですが、周りが「痛みを我慢することも大事だ」とか、「病気にも意味があった」といった「困難克服物語」を押し付けてはいけないと思います。

病から何かを得ようとしなくていい、倒れたままでいいんだ――と思えたとき、多くの人はホッとするはずです。そういう圧力が、世の中にはありますから。

――それはとても重要な指摘ですね。病気は自己責任、という風潮も根強くあります。

頭木 「不摂生が原因で病気になった」などと因果関係を見つけられると、人は安心するんですよね。自分はそうじゃないから大丈夫、と。でも実際のところ明確な因果関係がつねにあるわけではなく、人は“流れ弾にあたる”ように病気になってしまうことが多々あります。

頭木 それに、たとえ当人に何らかの落ち度があったとしても、ゴッホの語ったある言葉を忘れられません。ゴッホが、子持ちで妊娠中の娼婦と結婚すると言い出したとき、周囲の人たちは「たちのよくない女にだまされている」と止めます。それに対してゴッホは、彼女に問題があるのはわかっているけれど、「彼女の不幸は彼女の責任を越えて大きいのではないか」と言います。当人によくないところがあるにしても、それ以上に不幸が大きいのだから、助けてあげなければということです。私はこのゴッホのやさしさが大好きです。

たとえ不摂生があったとしても、病気や痛みという不幸はその代償として大きすぎる場合もあるわけです。自業自得で片付けてしまうのはあまりにも残酷です。

一般論で対応せず、まずはそのまま受け止める

――同感です。痛い人のそばにいる人、ケアする側はどんな配慮ができるでしょうか。

頭木 一番大事なのは、一般論で対応しないことだと思います。医学の知識を得て、「この病気でそこが痛むはずはない」とか、「先生はこう言っていた」などと、身近な人ほど言いがちです。でも、100人中99人がそうでなくても、目の前の一人は違うかもしれない。そばにいる人には、どうか、目の前の当人が言ったことを、まずはそのまま聞いて受けとめてあげてほしいです。

――当たり前のようで、意外と難しいことかもしれませんね。

頭木 本当にそうなんです。家族や親しい人ほど悪気なく「そんなに痛いの?」と疑ってしまう。痛い上に疑われるのは、当人にとって二重の苦しみです。「〇〇すべき」というお説教とかアドバイスも医者に任せて、そばにいる人は、その人個人にだけ対応してほしい。

あと、病院でよく耳にするのが、「みんな大変なんだよ」という言葉です。もちろん、みんな大変ですが、そういう一般化で口封じをしないで、目の前の人の大変さをちゃんと聞いてあげてほしいです。

「あの人も同じ病気だけど頑張っていた」と立派な人を持ち出されるのも、困ります。元気な人だって、立派な人を見習うのは難しいはずです。

当人が痛みを訴えていたら、「痛いんだね」と話を聞いてあげる。それだけでも、当事者の気持ちは相当違うはずです。

――本書のさまざまな名言と当事者研究の視点は、ケアのあり方を考えるうえでも非常に示唆に富んでいますね。

頭木 痛みは、いまだに科学的に測定できません。実はかなりつかみどころがないものです。これまで痛みに対しては科学的・医学的なアプローチが主でしたが、文学的なアプローチもあっていいのではないかと思いました。

いま痛みを抱えている人には、その痛みを少しでも言語化して人に伝えられるように、痛い人のそばにいる人には、言葉にならない痛みを少しでもわかってあげられるように、本書を読んでいただけたら嬉しいですね。「わかってもらえない」「わかってあげられない」という悲しいぶつかりあいをしないために。本書がそのささやかな一助になればと願っています。

そして、今は痛みと関係ない人にも、知的好奇心として読んでおいていただけたら、うれしいです。