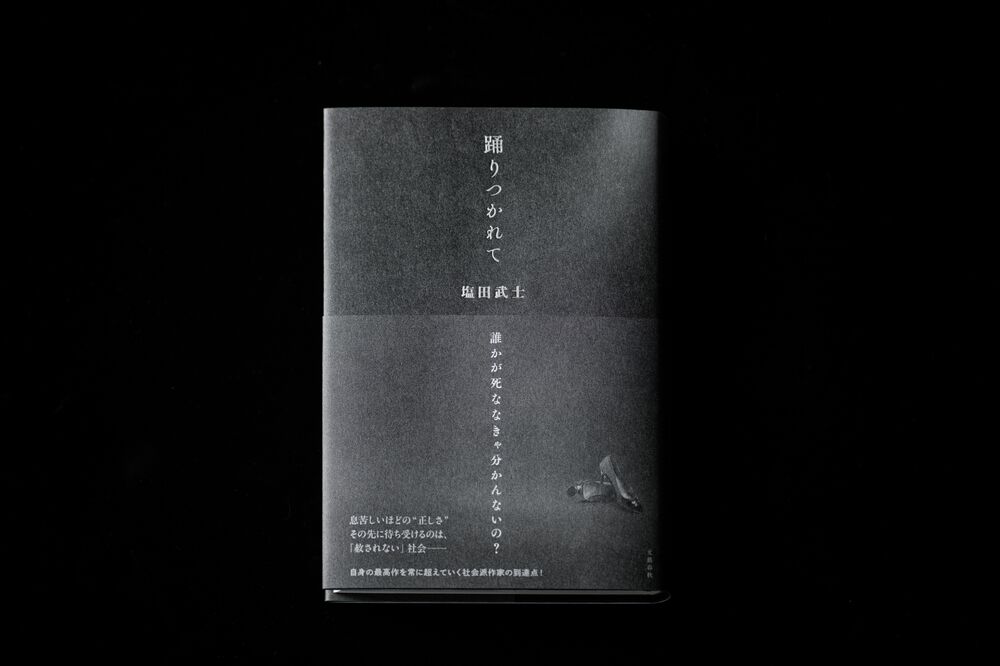

『罪の声』『騙し絵の牙』など数々の話題作を世に送り出してきた作家・塩田武士さん。最新作『踊りつかれて』は、週刊誌報道とSNSでの誹謗中傷によって人生を狂わされた人々と、彼らのために“匿名の加害者”たちへ「宣戦布告」した1人の男の物語だ。

第173回直木賞候補作に選ばれ、山里亮太さんやけんごさんらからも絶大な共感を寄せられた本作はいかにして誕生したのか。そして、情報や言葉が凶器になる現代社会でわれわれはどう生きていくべきなのだろうか――。

◆◆◆

誰にも頼まれていないのに、1人でずっとメモしてた

――『踊りつかれて』は、「週刊文春」での約1年間の連載をまとめたものですね。冒頭の「宣戦布告」からいきなり、「やっぱり俺は週刊誌とおまえたちを赦せない」という刺激的な言葉が並びます。なぜ、週刊誌とSNSをテーマにしようと思ったのでしょうか。

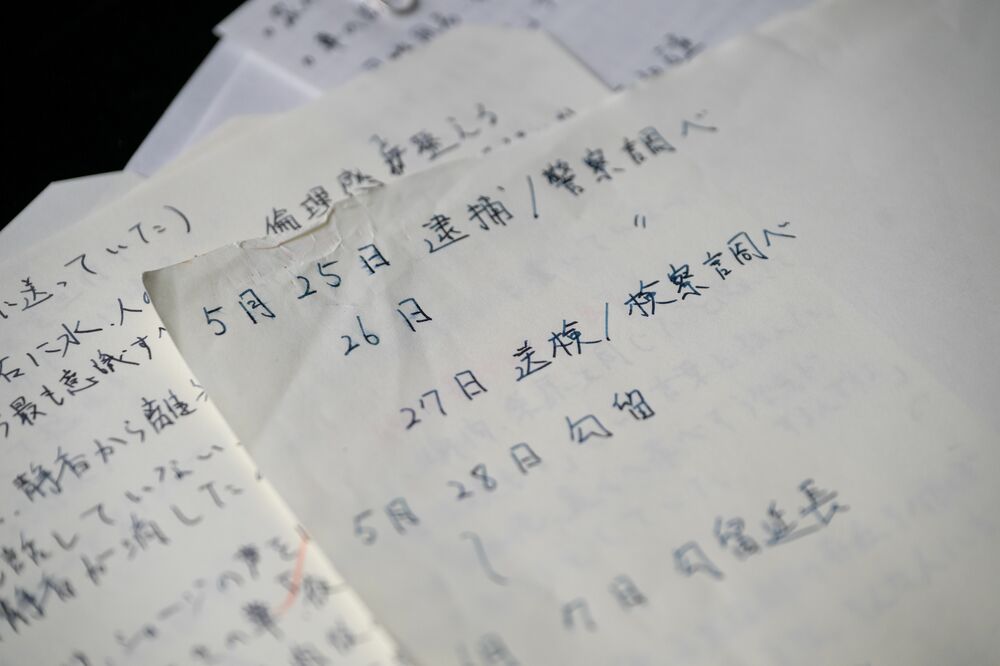

塩田:話は2018年に出した『歪んだ波紋』という短編集に遡ります。「誤報」をテーマにしたもので作品への手応えはあったのですが、読者の方の反応を見ていると、ストーリーへの感想はあっても、「情報化社会」や「誤報」そのものへ触れるものはほとんどありませんでした。人々はSNSで日々情報を発信しているのに、その「情報」自体には興味がないのかもしれない、それはちょっと危ないんじゃないかと感じ、その日から情報にまつわることをとにかく何でもメモするようになりました。

――いつかこのメモを小説にしよう、と。

塩田:はい。それに、2016年頃から「週刊文春」の立ち位置が明らかに変わり始めていました。スクープを連発し、他のメディアが「週刊文春によれば」と引用する形で報道するようになった。情報が溢れる世の中で、週刊文春がニュースの“真ん中”に近づいていっている雰囲気がありました。

だから、私自身がそこに飛び込んで何か書けば、反響が得られるかもしれないという野心があったんです。

こんなことは初めてなのですが、「もし週刊文春から連載依頼が来たらこれを書く」と勝手に決め、誰にも頼まれてないのに1人で着々と準備をしていました(笑)。

――すごいですね(笑)。

塩田:そうしたら2019年頃、本当に週刊文春の編集者の方から「連載しませんか」とお声がけをいただいて。内心「よっしゃ!」と思いましたね。こちらはもう準備万端、あったまってますから(笑)。

ただ、あたためていたテーマは週刊誌批判にもつながるので、すぐには言い出せませんでした。でも、却下されるわけにはいかない。そこから私なりに秘策を用意して、どうにか連載にこぎつけたんです。

――「秘策」ですか!?

塩田:打ち合わせのために担当デスクが私の住む京都に来ることになった日、彼が新幹線に乗ったタイミングを見計らってプロローグの「宣戦布告」の原稿を送ったんです。そう、考える時間を与えない作戦です(笑)。新幹線の中で読んでもらい、面白いと思ってもらえれば許可が出るだろうと。断られてしまったら長年の構想もおじゃんになりますから、私なりにものすごく気を遣って事を進めました。実際、担当は京都に着くやいなや「面白い、やりましょう」と言っていましたね。まんまと策中に……(笑)。

「記者としてはどっちが正しかったのか」葛藤は今も

――週刊文春で週刊誌のあり方を書くのは非常に勇気がいることだったと思います。塩田さんご自身は、雑誌ジャーナリズムについてどのようにお考えですか?

塩田:「神戸新聞」の記者時代、東京のメディアは大きな事件が起こるとやってきて、現場を荒らしに荒らして帰っていくというイメージがありました。

ただ、ひとつ忘れられない出来事があるんです。とある殺人事件が起き、被害者の方のお葬式へ取材に行った時のことです。旦那さんは号泣していて、ご親族からは「いい加減にしてくれ」と言われる。われわれ記者も心が痛み、地元の記者クラブで相談し、お葬式の取材は中止することにしました。

でも、1社だけ来ていた週刊誌の記者は何を言われてもずっと写真を撮り続けていた。その姿に私は「人の心がないのか」と思っていました。ところが後日、その旦那さんが逮捕されたんです。

――驚きの展開ですね。

塩田:取材を打ち切った私たちの記事には、旦那さんの写真がない。でも、取材を続けた記者は写真を持っている。軽々に答えは出せないけれど、記者としてはどちらが正しかったのかと今でも考えます。そこには、記者クラブメディア特有の脆弱性と週刊誌ジャーナリズムの過剰さがあると思います。

――本作では、1980年代の写真週刊誌と現代のSNSが結びついた時の威力も重要な要素として描かれています。この2つの関係性をどうご覧になっていますか?

塩田:80年代には、「1枚の写真が何よりも事実を物語る」というキャッチコピーで、ビジュアル主体の雑誌が出てきました。本来、ニュースは活字の方がより深いところまで書けるはずなのに、1枚の写真と短い文章という非常に分かりやすく刺激的なものが読まれるようになった。この写真週刊誌こそ、現代のSNS発の情報拡散の原型ではないかと思っているんです。

――原型だから、相性がいい。

塩田:はい。少し古いデータですが、ロイター通信の研究所が先進国の情報消費を調査したところ、日本ではエンタメ系のいわゆる「軟派記事」が圧倒的に読まれているという結果が出ました。コンテンツ大国ですし、政府もエンタメ産業を基幹産業にしようとしていますから、この傾向はますます強くなるでしょう。そのような記事がどんどん作られ、SNSで一部が拡散されたり、再び記事になったりを繰り返す。週刊誌とSNSの境界は、どんどん曖昧になっていくだろうと思います。

誰もが“マスゴミ”になるかもしれない

――作中では「情報を発信する前に『ブレーキ』を踏むべきだ」と書かれていますね。

塩田:昔の紙媒体の時代が「水溜まり」だとしたら、現代の情報社会は「滝つぼ」です。ひとたびSNSに何か書かれれば、もう這い上がれないくらい滅多打ちにされてしまう。だからこそ、情報を発信する一人ひとりの意識を変えなければいけません。

自分の信じたい情報だからといってすぐに拡散するのではなく、その前にまず「ソースはどこか」「過剰な表現はないか」「勝ち負けにこだわっていないか」と一旦立ち止まって考えてみる。すでに炎上していることについてなら、「さらに自分が便乗する必要はあるのか」と考える。あるいは「もし身内がこうなったら、果たして自分は拡散するだろうか」と想像してみる。

これを意識するだけでも、だいぶ違うのではないでしょうか。

――塩田さんご自身はSNSでの発信はされていませんね。

塩田:数年前まではFacebookとInstagramのアカウントを持って、ある程度投稿もしていたのですが、一言で言うと「しょうもない」んですね(笑)。何かを伝えようとすると、調べたり、より面白い文章にしようと考えたりして、もう仕事になってしまう。内容よりも投稿すること自体が目的になってしまっていたので、これはプラットフォームの思うツボだなと。私のリズムには合わなかったという感じです。

――SNSとの距離感が大事ですね。

塩田:『歪んだ波紋』を書いた時からずっと感じているのが、情報を公開することの重みです。よく「マスゴミ」と言いますが、個が集まればもう「マス」になっている。自分が発したことに賛同者が得られて大きくなれば、それはもうマスなんです。自分もマスゴミになる可能性がある、ということは認識しておきたいですね。

ポイ捨ては罰則に、容姿には言及せずに

――人間はこの先、SNSを使いこなせるようになるのでしょうか。

塩田:私は基本的に楽観的な人間なので、不可能ではないと思っています。価値観というのは、自分たちが思っているより早く変わっていくものです。私が育った昭和54年代の下町では、タバコのポイ捨ても当たり前でしたけど、今は罰則がありますよね。10年くらい前までは、人の容姿をあれこれ言う人はたくさんいましたけど、今では誰かがちょっと何か言っただけでヒヤヒヤする。

同じように、SNSで個人を対象にネガティブな情報を発信することにみんながヒヤヒヤする状況になれば、社会は前進していると捉えていいのだと思います。もちろん法整備なども必要になってくるでしょうが、真面目な国民性でもありますし、決して夢物語ではないと思います。

――作中の「『匿名性』という禁断の果実」という言葉も印象的でした。

塩田:SNSでの誹謗中傷をもっとも増幅させるのが、やはり「匿名性」です。面と向かっては絶対に言わないことを簡単に書き込んでしまう。小説にも書きましたが、匿名性とは「悪意の免罪符」ではなく、「人間の成熟度をシビアに測る物差し」なんです。

個人で発信できるようになったこと自体は、マスメディアが情報を独占していた時代の反動でもあり、素晴らしい側面もたくさんあります。ただ肝に銘じておきたいのは、「何でも言える環境を手に入れた」だけで、「何を言ってもいいわけではない」ということ。発言には常に責任が伴う。これが基本だと思います。

警察への20回の電話

――そんな塩田さんのメッセージを託されているのが、本作の重要人物である音楽プロデューサーの瀬尾政夫なのかなと感じました。彼は逮捕こそされますが、作中で最も思慮深い人物という印象を受けました。

塩田:私は常々、美学というものは磨かないと腐ってしまう。磨かないなら持たない方がましだと思っています。瀬尾は、そんな美学を磨き続けている人間として書きたかったんです。

彼は自らの理解が及ばない時代が来たときに、それでも譲れない美学を守ろうとする。それがきっと世の中の本質に通ずるはずと信じ、警察に捕まることも含めてあらゆる不利益を受け入れるわけです。自分の意見を述べるほどに自滅していくジレンマを抱えながらも突き進む姿は、匿名性に対するアンチテーゼです。

――瀬尾が法廷で語るシーンは、非常に熱がこもっていました。

塩田:実は、当初のプロットに裁判のシーンはありませんでした。でも、書いているうちにどうしても瀬尾に語らせたいという思いが強くなり、急遽書くことにしたんです。いい小説というのは、書いている作者自身に気づきがあることだと思っています。瀬尾の持つ言葉をもっと引き出した方がいいだろう、とメモを増やしていった結果ですね。

――塩田さんの作品はどれも、膨大な取材に裏打ちされているのが分かります。新聞記者時代と今とで、取材において大切にされていることに変化はありますか?

塩田:新聞記者になっていなかったら、小説家にはなれなかっただろうなと思います。記者1年目の頃、現場に行かずに原稿を書いてデスクに送ったら、一発で見破られました。デスクから次々と質問が飛んでくるけれど、何も答えられない。その度に警察に電話して確認するのですが、デスクもそれをわかっているからわざと一気には聞かないんです。「お前の取材がそれだけ足りていないんだ」と叩き込むために。

最終的にひとつの原稿を仕上げるために20回くらい電話して、もう嫌だ、これなら現場に行った方が早い、と。

――厳しい指導ですね。

塩田:でも、やはり現場に行くと情報量が全く違います。現場を見ずに書いた原稿は、少しの情報を引き伸ばそうとして薄くなります。でもきちんと聞き込みをして書こうとすると、集まった膨大な情報をぎゅうぎゅうに絞り、むしろその1滴、2滴を絞って原稿にしていくことになる。自ずと、まったく密度の異なる文章ができあがるんです。プロが書くべきはこれなのだと叩き込まれました。

――記者の仕事は「事実(実)」を書くことですが、小説では「物語(虚)」を紡ぎます。

塩田:300年前に近松門左衛門が「虚と実の間に面白いものがある」と言っているのですが、私も常に「虚実の間」に身を置きたいと思っています。記者時代は「実」しか書けませんでしたが、書けなかった「虚」の部分にこそ人間ドラマがある。「実」を書く記者である以上決してできないことでありますが、これ(=「虚」)を書けばもっとテーマが深まるのに、と思いながら取材することもしばしばでした。虚と実を行き来する感覚は作家になった今、さらに養われていると思います。

「良質な孤独」を求めて

――物語の中盤、歌手・奥田美月の幼少期のパートでは過酷なトラウマの元となる体験が描かれます。現代のSNSでの誹謗中傷とはまた違う、生々しい暴力です。

塩田:取材をしていると、この世には白も黒もなくて、私たちはグレーの中に生きていると切実に感じます。それにもかかわらず過剰な正しさを訴えることは、この世を「無菌状態」にしようと宣言しているようなものです。

“正しさ”を求める姿勢の奥には、相手を言い負かしたい、打ち負かしたいという「征服欲」や「支配欲」を感じます。昨今、その支配欲がいびつな形で自己肯定感につながっているのではないかと感じます。

奥田美月の回想ではひとつの家族が他人に暴力を使って乗っ取られる様を書きましたが、こうした暴力による支配と、SNS上で他人を打ち負かしたいという支配欲は根底で地続きなのではないでしょうか。

「許せない」と思って情報を発信するとき、多くの人は自分が正義の側に立っていると思っている。でも、その発信によって今度は自分が誰かを傷つけることもありますよね。だからこそ、正義感の中にも常に自らを疑う目を持っておきたいなと思います。

――最後に、SNSが発達し当たり前に恐ろしい言葉が飛び交うこの時代を私たちはどう生きていけばいいのでしょうか。

塩田:SNSによって「個」が尊重され、あらゆる局面で1人でも生活が完結できるようになった今、その時間をどう過ごすかが極めて大事だと思います。特に感じるのは、いかに「良質な孤独」を得られるかということです。

――良質な孤独ですか。

塩田:孤独というとネガティブなイメージがありますが、「良質な孤独」をいかに作っていくかはとても重要で、その時間は「オフライン」にこそあると思っています。私たちは日々、あまりに多くの情報に晒されていますが、1日に一度、そこから途中下車する。本を読んだり、映画を観たり、旅に出たり。物に触れて、質感を大事にすることもいい。時の流れははやくなるばかりですが、その流れに乗らなければというのはただの思い込みです。

オフラインの時間を持ち、「自分」という確固たるものを持っておく。それが、これからの時代を冷静に生きていくために重要なことだと思います。

(フル動画『塩田武士が描く週刊誌の罪とSNSの罰』は、文藝春秋PLUSのYouTubeチャンネルでご覧いただけます)