年に一度は受診する健康診断。しかし、ほとんどの人がその結果を活かしきれていないという。ここでは、年間3万人の患者を診察する総合診療医・伊藤大介さんによる新刊『健康診断でここまでわかる』(文春新書)を一部抜粋して紹介します。

年齢によって違う「注意すべき検査項目」とは?(全2回の1回目)

私たちの体は年をとるごとに確実に変化していきます。そのため年齢ごとに発症しやすい病気や、気をつけるべき健康上のポイントも異なってくる。健康診断でも、おのずと注意すべき検査項目が変わってくるのです。

20代~30代では「まだまだ若いから大丈夫!」と思っていても、意外な落とし穴に嵌ってしまうことがあります。この時期は、仕事に遊びに一生懸命で活動量も増えますが、その分、知らないうちに無理を重ね、食生活も乱れてしまいがちです。親からの遺伝的な要因が影響し始める時期でもあるので、健康診断の結果で「異常」な数値が出ることだってあるのです。

40代~50代は働き盛りで家庭を築いている人も多いと思いますが、「疲れやすくなった」「昔のように無理がきかない」などと、体の衰えを実感し始める時期でもあります。この年代は「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」など、いわゆる「生活習慣病」のリスクもぐっと高まるので、注意が必要になってきます。

60代~70代の高齢者になると、これまでとは違った課題に直面します。体のあちこちに不具合が出てくるのは当然ですが、例えば、がんなど深刻な病気のリスクが一気に高まってきます。そのため、高齢者にとっての健康診断とは、病気の早期発見・早期治療だけでなく、いかにして「健康寿命」を延ばすかを考えるための羅針盤のような役割も果たすのです。

では、具体的にどの検査項目に注目すればよいのか、年齢別に解説していきます。

25歳男性Dさんのケース

20代~30代の方が健康診断を受けて、もし基準値を超える「異常」な数値が出た場合は、すべて放置すべきではありません。必ず一度は医療機関に相談してほしい。

その最大の理由は、医療機関で治療を受けなければ治らない(コントロールできない)疾患を発症していることが多いからです。

こんな事例があります。

25歳の男性Dさんが、「最近、汗をかく量が多くて……」と悩んでいて、汗の量を抑える薬を処方してほしいと、私の医院に来院されました。

問診をする中で、Dさんは「もし参考になるなら」とカバンから健康診断の結果表を取り出してくれたのですが、見ると、驚くべき数値が並んでいたのです。

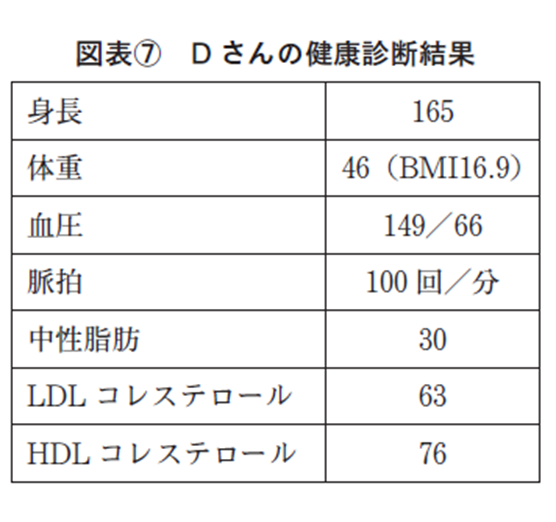

結果表は図表(7)のようなものでした(一部のみ記載。単位省略)。

健康診断で「異常」と言われたにもかかわらず、忙しくて放置していたようです。一言でいうと、非常にやせ型のわりに上の血圧が高く、脈拍数も多い。一方で中性脂肪やLDLコレステロールが低いのも特徴です。

たしかに中性脂肪やLDLコレステロールの数値が低いのは、一般的に「良いこと」のように思えます。しかし、Dさんの場合は違ったのです。

Dさんは「バセドウ病」でした。

バセドウ病とは、甲状腺が脳の指令を無視して代謝を上げるホルモンを出しっぱなしにしてしまう病気です。過剰に代謝が上がるので、まるで常に運動しているかのような状態になり、脈拍が速く、汗の量も多く、いつも暑がり、疲れやすくなります。体内のコレステロールも消費されやすくなるので、数値として低くなる傾向があるのです。

バセドウ病を放置すると「甲状腺クリーゼ」という命に関わるような重篤な病気になることや、心不全や不整脈などを併発することもあります。一刻も早く治療を受けて、甲状腺ホルモンを安定させる必要があります。

若くても「異常」の放置は厳禁

私が診察した中でも、健康診断で少し気になる結果が出て、詳しく調べてみたら、実は重篤な病気だったという20代~30代の患者さんは意外に多くいます。

他にも以下のような事例がありました。

・「白血球数の数値が高い」と言われて受診したら、「白血病」だった

・糖尿病だと思って受診したら、インスリン注射が必要な「Ⅰ型糖尿病」だった

・「血圧が高い」と言われて受診したら、「原発性アルドステロン症」だった

・「コレステロール値が高い」ので受診したら、「家族性高コレステロール血症」(心筋梗塞や狭心症を発症する確率が10~20倍も高くなる)だった

もちろん健康診断で基準値を超えるような異常が出たからといって、二次検査で必ず異常が出るわけではありません。むしろそうでないケースの方が多いでしょう。

しかし、本来であれば20代~30代は、一番、体が健康的であり、気力も体力も充実している時期であるはずです。

健康診断の基準値は、中年以降の人も範囲内に入るように少し高めに設定されているものですが、にもかかわらず、20代~30代の若さで異常値が出るということは、それなりにきちんとした理由があるはずです。たとえ、異常の原因が病気ではなく、生活習慣の乱れだったとしても、体にとっては相当重い負担になっているサインであることは間違いありません。ただちに改善すべきです。

20代~30代の場合は、注意すべき検査を限定せずに、全般的に見て、もし「異常」な項目があれば、放置せずに、一度はきちんと病院で調べるのが良いでしょう。

40代~50代は健康診断が効果を発揮

みなさんが、健康診断の必要性を感じ始めるのが、40代~50代でしょう。このことには私も賛成で、健康診断が最も効果を発揮する年代です。

40代~50代を一言でいうと「生活習慣病などの『未病』が進行し始める時期」です。そのため、40代~50代の健康診断で注意すべき検査も、「未病を見つける」ことに主眼をおいた項目になってきます。

未病とは、まだ病気ではないが、今後、病気になりやすい「サイン」のこと。心筋梗塞や脳卒中などの深刻な病気に発展してしまうのか、それとも未病のまま留まれるのかは、40代~50代のうちに、いかに対策するかで決まるといっても過言ではありません。

生活習慣病としてよく知られる「高血圧」「脂質異常症」「高尿酸血症」「糖尿病」も、未病の代表として挙げられます。そして、これらの発症率が急激に上昇するのが40代~50代です。

令和元年(2019)の「国民健康・栄養調査」によると、高血圧の発症率は、20代では3.7%、30代では4.3%に留まるのに対して、40代では16.9%、50代では26.6%と一気に上昇するのです。

HbA1cの数値が6.5%以上であれば、糖尿病が強く疑われますが、その割合は30代では1.2%のところ、40代では3倍の3.3%まで膨れ上がり、50代では、さらにその倍以上の7.5%にまで急上昇します。

コレステロールについては、男女間で大きく差が出ており、男性の場合、LDLコレステロールの数値が140(mg/dL)以上になる割合が、20代では5.4%であるのに対して、30代では28.2%に上昇し、さらに40代では43.1%にまで達します。女性の場合も、30代では15.6%であるのに対し、50代になると39.9%にまで上昇します。

40~50代で注目すべき項目は…

「人生100年時代」と言われながらも、その折り返し地点である40代~50代が病気のリスクを抱えやすい時期に当たるのです。

この年代で、自分の生活習慣や健康とどのように向き合うか。その向き合い方で人生の後半戦が劇的に変わってきます。

ですから、40代~50代の方々が、健康診断で注意すべき項目は、当然、先に挙げた「高血圧」「脂質異常症」「高尿酸血症」「糖尿病」などに関わる数値になります。

第1章で自分の健康状態をピラミッド状にして考えることの重要性について述べましたが、40代~50代で注意すべき検査項目はいずれも、このピラミッドの第1段階と一致することに気づかれた方もいると思います。

健康診断を受けて、40代~50代でこの第1段階に並ぶ項目にきちんと対処することが、続く第2、第3、第4段階にまで病気を悪化させないための最大の予防策であることは、改めて強調しておきたいと思います。

◆◆◆

この続きは『健康診断でここまでわかる』(文春新書)に収録されています。