老舗の文房具店を舞台にした『銀座「四宝堂」文房具店』シリーズが大人気の作家・上田健次さん。最新作『サツ飯 刑事も黙るしみしみカツ丼』が、刊行されました。「ごく普通の警察官の一日を書いた小説があってもいいのでは?」という率直な思いが、本書を執筆したきっかけだったとか。刊行を記念して、上田さんにお話を伺いました。

◆ ◆ ◆

――これまで文房具店や銭湯といった場所での、心温まる人々の触れ合いを描いた小説を発表されてきました。なぜ今回、「警察のごはん」という、まったく違うテーマを書こうと思われたのでしょうか。

上田 「文春文庫で新しい作品を書きませんか?」との誘いを受け、いくつかプロット案を作ったのですが、なかなか面白くなりそうなものを見つけられませんでした。そこで、自分が得意なものは何だろう? と自己観照からやりなおし、それは“食事シーン”かもしれないという結論になりました。とはいえ、食をテーマにした作品は数多とありますので、何を掛け合わせようかといろいろ考えた結果、「警察」に行きつきました。

また、これまでは舞台となる“お店”を固定し、ゲストで変化を付けるスタイルでした。お店が文房具店や銭湯、スナックと異なりますが、基本的には同じフォーマットです。そういうものから少し離れて創作してみたかったのかもしれません。

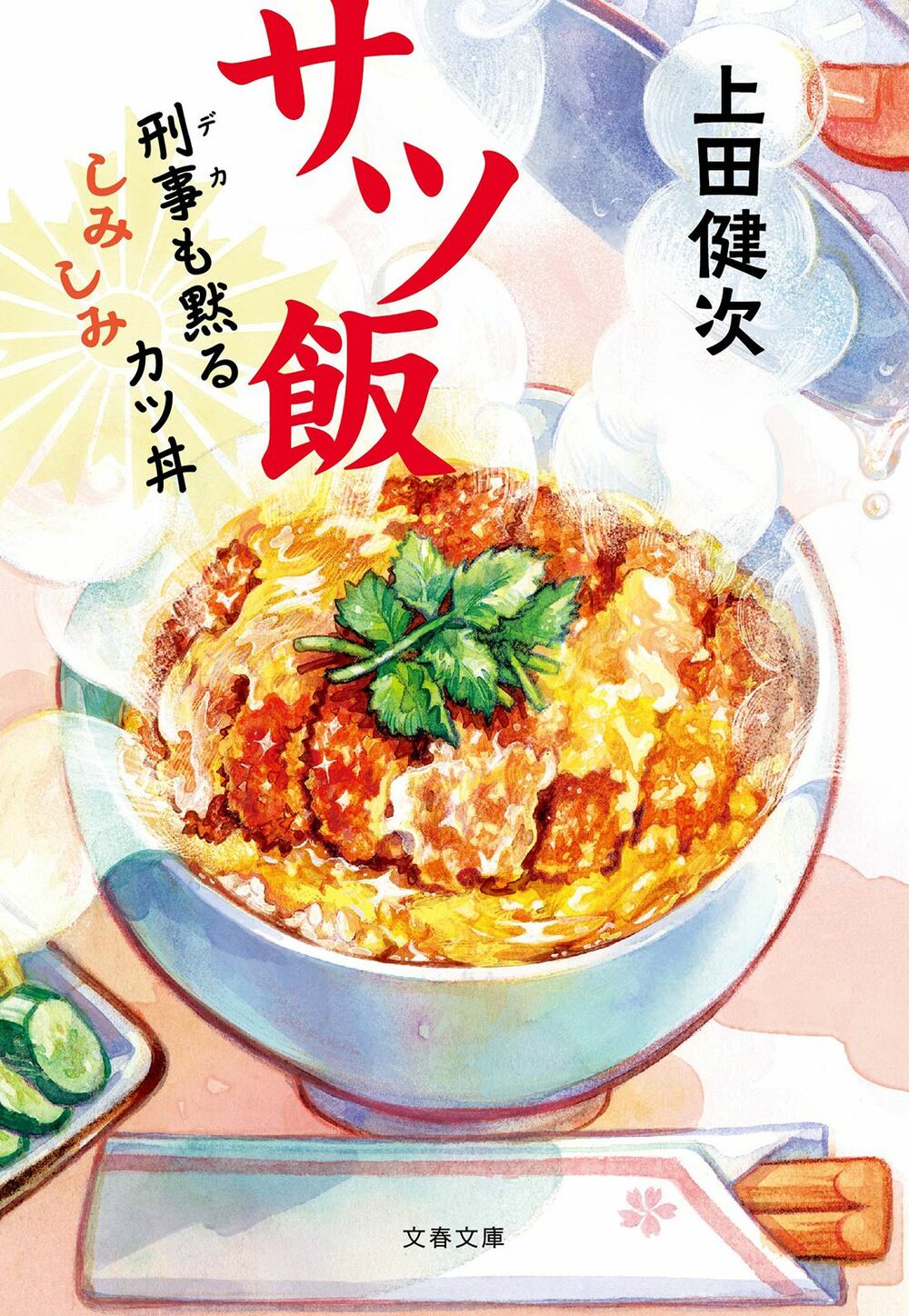

PR会社に勤める桜花は自他共に認める食いしん坊。警察職員向け広報誌の連載「サツ飯! 拝見」担当になり、早速県警本部総務部の長山と街のそば屋に向う。事件は起こらずとも腹は空く、異色グルメ小説!

カバー装画はイシヤマアズサさん。

――小説には、警察の内部のことやそこで働く人たちの日常など、さまざまなデータやエピソードが登場します。本書の主人公、桜花ではないですが、初めて知ることもたくさんありました。

上田 昔から警察小説を読むのが好きで、一時期は創作に挑んだこともあります。その過程で様々な書籍や資料に目を通し、制度などについてはある程度の知識がありました。けれど“内部事情”については、元警察官ではありませんのでまったく知りません。

県警の機構や警察署の数、昇任試験の合格率などは公開されている資料を参考にしていますが、登場人物の人となりや彼らのセリフなどは、私が創作したものなので、その点は割り引いて読んでもらいたいと思います。

ちなみに「隊弁って本当にあるんですか?」と聞かれても実は分かりません(笑)。でもニュースで機動隊の方が警察車輛の中でお弁当を食べている場面を見たことがあるので、その映像を頼りに物語を創りました。そこから「機動隊員が食べるならどんな弁当だろう?」とか、「きっと安全面などを考慮して内部の人に作ってもらっているに違いない」とか、いろいろと妄想したわけです。

刑事ドラマを見て「こんなのない」

――創作だとわかっていながらも、もしかしたら本当にこういう街の警察署や、そこの職員さんが行きつけの店があるんじゃないか。そう想像しながら読みました。上田さんご自身の経験や、お店の思い出が反映されているのでしょうか。

上田 それは全くないですね。私自身と共通しているところがあるとすれば、桜花が食いしん坊なことくらいでしょうか。

かなりの冊数の警察小説を読んできた1人の読者として思うのは、「事件が多すぎやしないか?」ということ。事件が起きないと物語にならないですし、読むほうも「何か起こってほしいな」という期待を持っているわけですが、実はそれってリアルではないですよね。

私が子供のころ、ドラマ『太陽にほえろ!』が人気でしたが、七曲署の刑事が次々と殉職しているのに、どうして石原裕次郎さん演じるボスはクビにならないんだろう? とか、こんなに撃ち合いばかりであぶないところになんて誰も住みたがらないんじゃないか? と子供心に思いました。成長するにつれて、「これはフィクションだから、ある程度の創作は許されるんだ……」と分かってきましたが。

いまでも刑事ドラマを見て、拳銃を撃った警察官が閑職への異動はおろか処分もされずにこれまで通り働き続けていると「こんなのありえない……」と呟いてしまいます。すると横にいる妻から「つまらなくなるからやめて!」と言われてしまうのですが(笑)。

――そういう意味では、警察を舞台にしているのに事件がまったく起こらない『サツ飯』は、異色作と言えますね。

上田 個人的に何気ない場面の描写に過ぎないけれど、それが巧みで思わず読んでしまうような作品が好きなのです。そんなこともあって、警察官の平凡な日常を描くことができたら、何か新しい小説になるんじゃないか――、事件も事故も起きない、ごく普通の警察官の1日であったとしても、われわれ一般人が知らないことも多いだろうから彼・彼女らの“日常”を描くだけで十分読みものになるのでは、と考えました。

警察小説が好きな人にしてみたら、知っていて当たり前のことばかりかもしれないけれど、本を手に取られる方が全員そうとは限りませんからね。むしろ、普段はまったく警察小説を読まない人に楽しんでもらえるものを目指しました。

――本書のもう一つの読みどころは、食事をするシーンですね。桜花と一緒になって、「もうガマンできませんっ!」という気持ちに、何度もなりました。空腹のときには、とても読めません。

上田 ありがとうございます(笑)。

「サツ飯」に出てくる料理は、読者の方が「あんな味かな?」とイメージしやすいものを選んだつもりです。特にモデルにした店もないですし、あらためてレシピを調べたりもしていません。カツ丼、のり弁、ナポリタン、から揚げ、カレーライスの5つは、大概の人が食べたことがあると思いますから、その一般的なイメージから大きく外れないように心がけました。

「こうだったらいいな」という世界

――上田さんはもともと、小学館主催の「第1回日本おいしい小説大賞」に「テッパン」を投稿、加筆修正してデビューをされましたね。ご自身も、日常的に料理をされるということですが。

上田 はい、時間が許せば作るようにしています。家庭料理ばかりですが、家族みんなが楽しく食べられれば、それで十分ですからね。調味料やレシピも全然凝らないですし、メニューは基本的に自分が食べたいものを作ります。

そういえば、「ナポリタン」の章で喫茶店のマスターが、ナポリタンの麺をあらかじめ茹でて置いておく、という描写がありますが、あれはテレビで洋食屋さんがやっているのを見て参考にしました。実際に茹で置くことで旨味が増すそうです。もっとも、自分が家でナポリタンを作るときは、面倒なのでしませんけど。

――先程、機動隊員が食べる隊弁の話も出ましたが、「のり弁」の章にボリュームたっぷりの隊弁が登場します。作り手の剛本律子さんが、栄養バランスや天候を考慮して工夫をしたり、手書きの「お品書き」を添えたりしていました。どの章でも作る人が食べる人を気遣い、食べる人も作り手の心遣いに気付いたりという良い関係を感じることのできる描写がとても素敵でした。

上田 私がこれまで書いてきた小説には、「こうだったらいいな」が通底していると思います。

今回の『サツ飯』でも、警察を舞台にして「こんな人間関係があったらいいな」を書きました。先ほど例に挙げられた「のり弁」に登場する剛本さんなどは典型的ですが、彼女は“思いやり”や“気遣い”で献立を工夫したり手書きのお品書きを添えたりしている訳です。これを形だけ真似ても意味はありません。つまりマニュアルなどで形を真似ることはできても、想いまで引き継ぐことはできないのです。

実社会では忙しさのあまり効率化ばかりを追求し、相手を思いやる心をどこかに置き忘れているような気がします。ほんの少しでいいから、周囲に目を向ける余裕があったら“いいな”と思いますね。

あのシウマイ弁当はいつも人気

――桜花が担当する「サツ飯! 拝見」は、県警職員向け広報誌の人気連載という設定です。こういう広報誌って、実際にあるんでしょうか。

上田 以前、広報の仕事をしていたときに、他所の社内報に触れる機会がありました。その際に、ある県警の職員向け広報誌を見たことがあります。誌面に登場する人が警察官である以外は民間の社内報と違いがなく、担当者は「どうしたら読んでもらえますかね?」と眉根を寄せながらおっしゃっていました。結局、悩みはどこも一緒なんだな、と思いましたね。

私が勤めている会社でも冊子の社内報は何年か前に止めています。デジタル化の波には抗い難い昨今ですから。けれど同僚に聞くと、みんな自分が載った社内報を大事にとっているそうです。コミュニケーション・ツールの大半がデジタルに置き換わっても、印刷物を別格扱いする文化は残っているんだなと思います。

――最後にお聞きします。上田さんは大手日用品メーカーで長年勤務を続けてこられていますが、自分にとっての「サツ飯」ならぬ「サラ飯」は、なんですか?

上田 仕事中の昼食はコンビニの弁当やパンで簡単に済ませてしまうので、特にないんです。それにいまのオフィスは高層階にあるので、1階まで降りるのが大変で……。

たまにですが、出勤途中に崎陽軒の「シウマイ弁当」を購入して食べることがあります。すると必ず何人かに「いいなあ、どこで買ってくるの?」と話しかけられますね。ちなみに最初に箸をつけるのはあんず。ドライフルーツが苦手なので先に食べてしまう。その次は筍。あれ? 食べる順番が『サツ飯』に登場する誰かと一緒ですね(笑)。