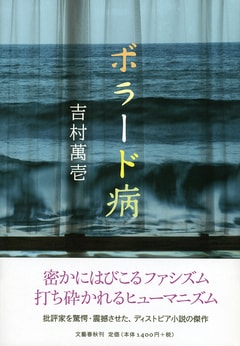

『ハリガネムシ』で第129回芥川賞を受賞し、近年は『ボラード病』『臣女』『虚(うつ)ろまんてぃっく』など、現代社会への鋭い批評眼が光る話題作を発表している吉村萬壱さん。以前からその画力にも定評があったが、今回、初となる描き下ろしの漫画作品を発表した。

「前作の短編集『虚ろまんてぃっく』の表紙に、自分の描き下ろしの絵を採用してもらったんです。その評判が良かったのか、同じ担当の方から漫画を描いてみませんか、と依頼をもらったのがきっかけでした。描きはじめの時点で漫画を描こうという意識があったかも定かでないのですが、まずは7ページ分をサンプルとして送ってみたら、『面白いから続きを描いてください』と言っていただいて。それで毎月締め切りを設けて描いていきました。最初は“小説家の書けない日常”を、淡々と私小説風にでも描こうかなと思っていたんです」

吉村さんは3年前、27年間続けてきた教師を辞め、専業作家になった。しかし書く時間はたっぷりできたはずなのに、惰眠をむさぼるばかりで、執筆がなかなか進まない。『流しの下のうーちゃん』は、そんな作家・吉村さんの「書けない苦悩」から始まるが、思考は次第に逃避をはじめ、気づけば異界の入り口へと招かれる、というシュールな展開。つげ義春作品、あるいは登場する飼いうさぎの“うーちゃん”とともに、どこか『不思議の国のアリス』をも思わせる作風だ。

「ストーリーはあまり考えずに描いていましたね。物語が動き出したのは、新しい登場人物を登場させてからです。このまま淡々と終わりまで描き進めるのかな、と思っていたあたりで、担当さんにそろそろサブキャラを出して欲しい、と言われたんです。そこで“珍人”(男)と“巨女”(女)、というキャラクターが生まれることになりました。見た目にも存在感ある二人ですが、産みの苦しみはなく、するっと出てきた。”巨女”は嫁さんがモデルで、”珍人”はどことなく『臣女』の担当編集者さんに似ている。実際に肉体と顔を描いてみたら、『もっと動かしてくれ!』と彼らが強く主張してくるんですね。例えば、『臣女』を書き下ろしで書いた時のしんどい記憶からなのか、担当編集さんに似た”珍人”には途中から”国家”のイメージも出てきて、その後、分身で複数現れる“珍人”には“遍在する国家“という意味も重なった気がします。彼らの声に従っているうちに物語が動いていった。それは、登場人物の顔がはっきりしないまま書き終わることも多い小説にはない感覚でしたね」

小説はディテールをどんなに書き込んでも、イメージは限定されることがない。一方で漫画には、描けば描くほどイメージが限定されていく不自由さをも感じたという。でも、だからこその良さもある。

「世界って情報に満ちてますやんか。漫画を描くっていうことは、ある意味、世界を単純化することなんですよね。漫画家である弟に、漫画を描くのがなんで楽しいのかと訊いたら、ペンで斜線を何本も引いて影をつけていく作業が好きだって言うんですね。それは実際に描いてみて、わかる気がしました。空間を埋めていく作業は、人間の根源的欲求のうちの一つなんじゃないか。サルトルが、私たちの実存とは〈欠如という穴〉で、絶えずその穴を塞ごうとしているのが我々人間だ、と言ってるんですが、それはすごくわかる。人間にはどこか、穴や隙間を埋めたいという欲求があるのではないかと。小説も言ってみれば原稿用紙を埋めていく作業ですが、ゴルフだってパチンコだってセックスだって、穴を埋めたい欲求につき動かされているとも言える気がするんですね」

今後も漫画作品が生まれる可能性はあるのだろうか。

「1冊描き上げてみると、不思議と欲が出てきました。もし次のチャンスがあれば、人物でなくて、もっと風景に語らせてみたい。”俳句”のような、時間の詰まっているものを描いてみたいと思います」