――「証拠」を重視する姿勢は、その後特捜部に異動になった後も貫かれます。

冨永は「特捜部復権」を託された敏腕副部長・羽瀬に見いだされて、異動するんですが、羽瀬が冨永を評価したのも「証拠を重視する姿勢」です。冨永は自身の正義感や怒りがあったとしても、それを振りかざすのではなく、あくまで「貴方はこんな罪を犯しました。証拠はこれです」と証拠に語らせる。羽瀬はそこに「特捜部復活」の可能性をみる。「証拠が何より重要」と言うと、当たり前のように聞こえるかもしれませんが、でも、特捜部がこれほど衰退した原因は、「証拠主義」と全く逆に「まず事件ありき」で無理やり自白をとるような、供述調書に頼る捜査から抜け切れなかったからなんですね。取調室という密室の中で、検察官と被疑者・証人とのやりとりだけで調書を作って、立件していくというのはどうしても限界がある。そのことは取材を通して強く実感しました。

「正義とは何か」はこの小説の重要なテーマなんですが、ただ正義は100人いれば100人の正義があって、決して振りかざすものではない。特捜部は「オレたちが正義だ」と言わんばかりに強引な見込み捜査を行い、結局ダメになってしまいました。何が正義かをハートに持っていることは重要ですが、それを言葉に出して振りかざした時に大事なものが失われていくんだと思います。

その正義について考える時に、取材した元特捜部の方が「国破れて正義あり」といっていたのがとても印象に残りました。小説中にも引用したのですが、これは「国が破れても正義は貫かねばならない」という意味だけではなく、「正義を貫く人がいれば、国は再生する」という意味でもあるそうです。私もその通りだと思いますが、今は日本人が「正義」を疑い始めている時期ですよね。そんな時期だからこそ「正義は失われた」という後ろ向きの物語を書くより、むしろ「特捜部が持っていた揺るぎないもの」を貫くことで「正義とは何か」が見えてくる、そういうポジティブな小説を書きたいという気持ちはありました。

――その冨永が立ち向かう「巨悪」ですが、日本の戦後史の闇が背景に見え隠れするスケールの大きい相手です。

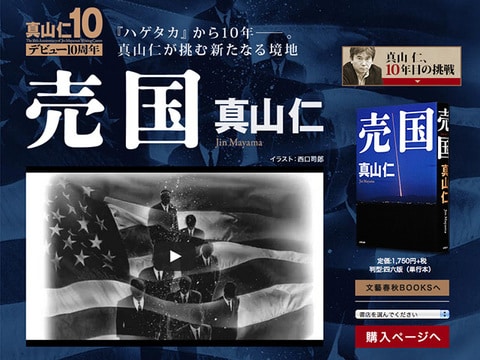

特捜部が舞台の小説で、エンターテイメントとして一番重要な要素はやっぱり「誰を逮捕するか」に尽きると思うんです。読者に「こんな人を捕まえちゃうんだ」と驚いてもらえるようにどんな悪い奴を作るかは相当悩みました。現実の世界では実名を出すことでインパクトがある場合がありますが、フィクションではそうもいかない。そうすると逮捕される人物の「肩書」が重要になるんですが、既に現実の世界で元・総理大臣がロッキード事件で逮捕されています。とすると、冨永が総理大臣を逮捕しても読者はそれほど驚かないかもしれない。それを超える肩書となると、アメリカ大統領かなとも考えましたが、流石にそれは荒唐無稽すぎる(笑)。

そこで発想を変えて、「巨悪」を個人からシステム的なものにしようという中で出てきたのが、今回の「敵」です。一見すると悪い奴は明らかなのですが、実はその背後にはとんでもなく大きな黒幕が控えていて、日本の「国益」を損うような悪事が行われている。それが何なのかは本を読んで、大いに驚いてもらいたいのですが(笑)、「売国奴は一体誰なのか」といった、陰謀小説的な要素も楽しんでもらいたいですね。