二〇一四年のダウンタウン――。

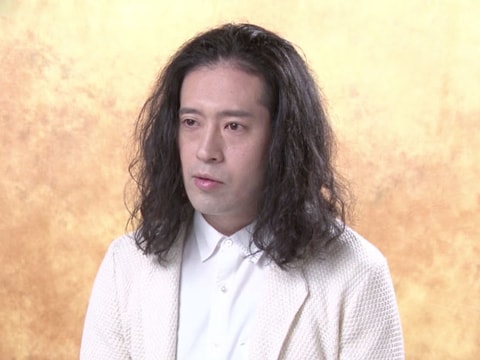

五十歳を過ぎて仕事を失っていた松本人志(まつもとひとし)と浜田雅功(はまだまさとし)は、かつてのマネージャーに会いに吉本興業の事務所を訪れた。彼らは外見も実力もすっかり落ちぶれていたが、そのことを理解しようとせず、仕事の売り込みを始めた。だが、そんな二人にまともな仕事などあるはずがない。終(しま)いには金までせびり出すに至って、元マネージャーがキレ、「お前らはもう終わった芸人や」と叫んで去っていった。

ファンには周知のことだろうが、これは、九〇年代を代表するテレビ番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』の中の「2014」というコントである。一九九四年に放送されたこのコントは、当時三十歳のダウンタウンが、二十年後の姿に扮したものだ。最後は、周囲が暗転する中、松本と浜田が誰もいない事務所で漫才をしている場面で終わる。

このコントは、当時の松本の思考が色濃く反映されたものである。同年、彼は次のような文章を書いていた。

コメディアンは、スポーツ選手とかと一緒やと思うから、絶対どっかで引退せんと。ほんまは動けてないねんけど、動けてるふりしている人いっぱいいるじゃないですか。動けてるというのは、発想という意味ですけど。

ぼくがどんどん年とって、どんどんおっさんになっていくと、ぼくの名前ももっと上がっていくと思うんです。でもそのころには、ぼくのレベルは絶対に下がっていますよね。(『「松本」の「遺書」』)

松本は、全盛期の只中にいながら、芸人の「引退」を強く意識していた。私は、今なお活躍している松本の過去の発言を取り上げ、揚げ足を取りたいわけではない。注目したいのは、三十歳の松本が持っていた、芸人の晩年に対する感覚である。彼は、自著に『遺書』というタイトルを付けているが、それも芸人としての寿命が短いという自覚からである。それは、笑いの世界の最先端を歩んでいるからこそ、向き合わなければならないテーマだった。