今日が昨日の続きだと信じて疑わなかったのに、突然なにもかも変わってしまうことがある。不慮の事故、病気など、個人的な要因であることもあるし、災害や戦争など、大きな力によって多数の人間が巻き込まれることもある。ということを、頭では考えていても、具体的にそれを恐れる、ということは、ほとんどしてこなかった。二〇一一年の三月一〇日までは。

二〇一一年三月一一日に起きた東日本大震災は、天災の恐ろしさをなまなましく体感することになった。数多の不条理を目前にして、直接被害にあった人ばかりでなく、日本中の老若男女を巻き込んで、生きるとはなにか、死ぬとはどういうことなのか、人生においてなすべきことはなにか、ということを考えずにはいられなくなった。

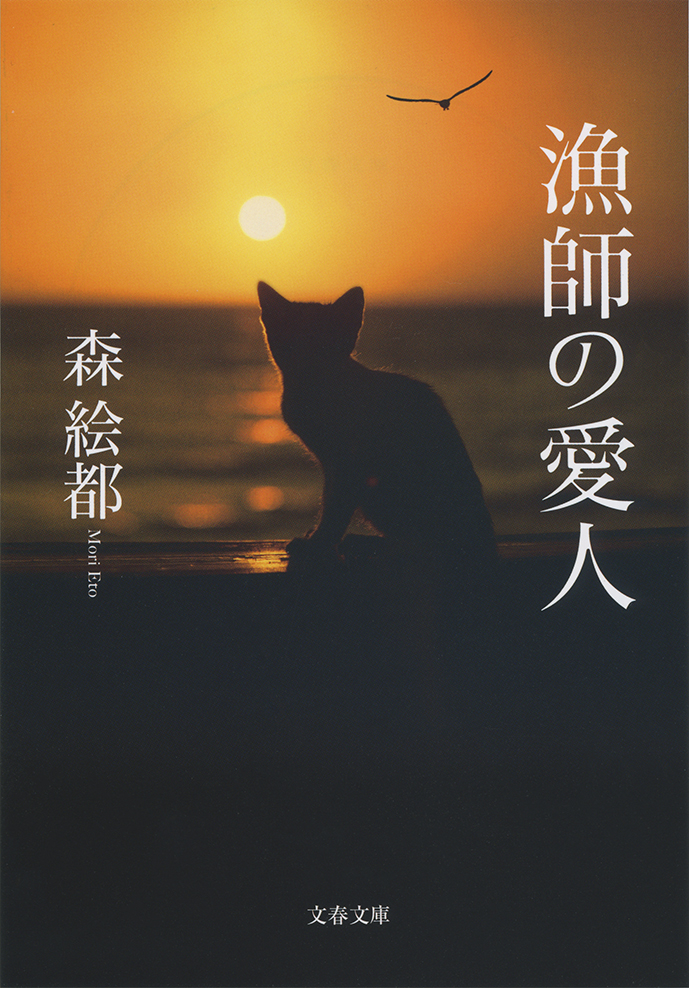

『漁師の愛人』に収載された短編は、いずれも震災後に書かれたものである。震災に直接関係ないものもあるが、そこにある生き方を模索する心は、震災以後のものだ、と思う。社会とのつながりの中で模索する市井の人を描きつづけてきた作者が、大きな時代の節目を超えたその心に、新たな問いを投げかけている。

三〇代、四〇代の独身の女性の、いわば人生の折り返し地点での惑いを描いた中編に、未来を遠望する少年が周囲に向ける鋭い視線が光る短編がからむ。「私」という一人称で描かれる前者は、主観的でじっくりと思考するが、「君」という二人称で描かれる後者は客観的で、時にコミカルである。

注目すべき点として、いずれの物語にも味わい深い老人が登場することを挙げたい。学校の片隅でほうきを揺らす六四歳の用務員、雑居ビルの一室で一心に鉄アイロンを操る老人、六三歳の雨漏り修理工、レトロな喫茶店の調理場の禿頭の老人、喜寿の祝賀会に集まった酒豪の老人たち。名前も与えられない、カメオ出演のような人もいるが、何かを超越したようなその存在感が、主人公の張り詰めた心にふっと軽やかな風を与えてくれる。なるようにしかならないよ、と言外で語っているような気がする。

なぜそんな気分になれるのか、つくづく考えてみた。老人たちには焦燥感がない、ということに思い至る。焦らず、騒がず、ささいなことも、大状況も、ひょうひょうと受け入れる。彼らが直接、煩悶する主人公になにか気の利いた一言を言うわけではないのに、深い癒しを与えてくれるのだ。それが、読者が無意識に求めていたものと通じ合うのではないか、と思う。

東日本大震災から五年が経過した春、熊本を震源とする大きな地震が起きた。一ヶ月以上が経過した今も余震が続き、避難生活を続けざるを得ない人が多数いる。忘れかけていた五年前をまざまざと思い出しつつ、ふたたび震災について考えさせられている。

短編「あの日以降」では、女性たちが震災をきっかけにそれぞれの恋人との関係を見つめ直す。主人公の藤子は、働いていたカフェのオーナーである恋人が地元の東北にボランティアに行ったきり戻らないことを案じている。一戸建てをシェアして暮らしている藤子の友人の「ヨッシ」は、妻子ある「おーちゃん」との恋愛関係に於いて、震災をきっかけに齟齬が生じている。

藤子と「ヨッシ」が、強い余震のあった夜に向きあうシーンがある。

こんなことくらいで泣きごとを言うわけにはいかない。内心では二人ともわかっている。だって、私たちは観てしまった。くりかえし、幾度も、あのむごい津波の映像を。家族や家を失った人たちの深い嘆きを。今も被災地で救援を待っている大勢の姿を。だから、私は口が裂けても高峯さんに帰ってきてとは言えない。

「ま、東京の震度4くらいは、ね」

「減俸や失恋くらいは、ね」

「まだ失恋って決まったわけじゃないけど」

女二人の愚痴合戦は尻すぼみに終幕し、私たちはおのおのの部屋で安らかならざる眠りにつく。

問題は、私たちが今、幸せであったらいけないと感じていることかもしれない。

被害のほとんどなかった人間が、泣き言を言ってはいけない、延いては幸せであってはいけないように思う。自分もいつの間にかそんなふうに感じていたような気がする。「絆」「不謹慎」といった言葉をキーとして、世の中がなんともいえない圧迫感に覆われていた。

被害が少なかったからといって、思ったことを言えなかったり、幸せを望んではいけない、なんてことは決してないのだ。しかし今でも、身近な人を亡くした人などが、自分が生きていることに対する罪悪感を感じてしまっているという。

ふと、井上ひさしさんの戯曲『父と暮せば』を思い出す。一九四五年の夏、広島に落とされた原爆を生き延びた女性がつつましく生きつつ、死んでしまった友達のことを想う場面がある。自分より美しく優秀な友人が死んで、自分が生き残ってしまったことへの自責の念を述べる。胸がつまるが、多くの被爆者が、生き残ったことへの後ろめたさを井上に語ったのだという。

先日、NHKの番組で震災をテーマにした短歌の選、および歌会に参加した。今年のお正月に、震災以来はじめて仙台の郷土料理である焼きハゼ入りお雑煮を食べたが、亡くなった人の顔が浮かんで涙があふれて箸がつけられなかった、という内容の歌が寄せられた。新年のごちそうを前にして、自分だけがそれを食べられることへの罪悪感が流させた涙のように思う。

この世に生きている人が、幸せを望んではいけない、わけがない。と、言葉でいくら言ったとしてもうまくは伝わらない気がする。物語というフィクションの中の人物の心によりそい、一緒に考えて、感じていく方が、やさしく、やわらかく、魂に響くことだろう。

一人の女性の「あの日以降」の心の揺れを繊細にすくい上げ、様々な立場の人との対話をすることによって立ち直っていく姿が、静かな感動につながり、勇気を与えてくれる。

篠崎誠監督の「あれから」という映画では、震災後の東京で、被災地の実家にいる恋人と連絡が取れないまま不安な日々を過ごす女性が描かれていた。やっとつながった電話には恋人の兄が出て、精神を病んで入院していることを告げられる重い展開だが、自問自答し、他者と対話し、自分なりの答を見つけようとする道筋に共通のものを感じた。

あの日、あの時、なにを感じ、どう生きてきたか、一人一人に物語がある。現実と照らし合わせ、客観視することで新たに見えてくる地平もあるだろう。

表題作の「漁師の愛人」は、直接大震災が関わっているわけではないが、東京から田舎に移り住んで漁師になる、というシチュエーションに、震災をきっかけに変化した意識に通じるものを感じる。

妻も子もいる失業中の中年男と、そんな男に惚れた中年女が手と手を取りあって日本海へ――まさしくそれは絵に描いたような「先のない二人」だった。長尾のUターンにつきあって漁師町へ移り住む。にわか漁師の男と暮らす。そんな生活は長くつづかないと百人中百人が思うだろう。私も思った。魚よりもチーズの種類にくわしい長尾に漁師なんかできっこない。どうせすぐに音をあげる。透けて見える未来の儚(はかな)さ故に、しかし、私は揺らめいた。

と、主人公の紗江は、一時的なものだと予想してその漁師町についてきたのだった。しかし、予想に反して長尾は漁師という仕事に邁進し、紗江は、自分を受け入れてくれない町民との間で苦しい日々を送ることになる。なぜ町民の目が冷たいかといえば、長尾に妻子がいるからである。妻とは別れると言う長尾の言葉を信じてつきあいはじめた紗江だが、妻は息子が結婚するまでは離婚しないと決めてしまった。よって、紗江は「漁師の愛人」として、白い眼を向けられながら暮らすことになるのである。

自信をなくして東京に戻ることも考えるが、四十路を過ぎた独り身で生きていくことにも、自信が持てないのだった。そして何より「急に漁師になって漁にのめりこみ性欲もさかんになるような、あんな面白い男が一体どこに?」と、予測不可能なところがある長尾に惚れてしまっているのである。

さらに、この生活の中に、長尾の妻の円香が、紗江に電話をかけてくる。とうとうドロドロとした三角関係が展開する、わけではない。長電話をするうちに、二人は友達のようになっていく。最初はおののいていた紗江も、他に話し相手がいないため、ダメ男長尾を見守る同志のようになっていくところが、とてもおもしろい。同じ人を好きになる人は、もともと似たところがあるに違いない、だから気が合うのではないか、と以前から思っていたことが明言化されたようで、うれしく読んでしまった。もちろんそれは、二人それぞれの確かな決意が貫かれたからこそのさわやかさだと思う。

全編を読み直すうちに、愛情が多角的に表現されていることに気付く。男女の愛。男女の愛の周りに息づいている博愛。そしてすべての中心にある自分への愛。日常生活を照らし、しずかな愛を満たして、この世界の片隅の幸福をひっそりと祈っている、そんな物語たちなのである。