『夫婦善哉』(一九五五)のビデオをまた見直してしまった。五度目だろうか、六度目だろうか。いや、もっと多いかもしれない。

前の晩は『腰抜け巖流島』(一九五二)を見ていた。ついでに『デマカセ紳士』(一九五五)も見直したあたりで、なんとなく口ざみしくなってきたのだ。

『腰抜け巖流島』は、森繁久彌の映画初主演作『腰抜け二刀流』(一九五〇)のスピンオフを思わせる大映京都の作品だ。監督が森一生で、森繁の役は宮本武蔵。佐々木小次郎に扮するのは大泉滉で、お通は三條美紀が演じている。エンタツの沢庵和尚はちょっとうるさい。むしろ、同じころに封切られた『三等重役』(一九五二)の森繁の芝居と比べるほうが面白いかもしれない。こちらの森繁は、河村黎吉の渋い芸に触発されて、高度なコーナーワークを早くも手中に収めている。

『デマカセ紳士』は、新東宝の映画だ。公開年が『夫婦善哉』と同じ、ということは、四十代前半を迎えた森繁久彌の絶頂期と断言してよいのではないか。速くて、おかしくて、手がつけられないほど狡猾な四十代の森繁。

それでも、この辺の映画だと、森繁は流している。流しているという言い方が失礼なら、朝飯前でこなしているといいかえてもよい。笑えるし、好色だし、油断も隙もないが、『夫婦善哉』や『猫と庄造と二人のをんな』(一九五六)に籠められていた気合は、さすがに感じられない。手は抜いていないが、やはり気の入り方がちがうのだ。

となるとやはり、見る側は『夫婦善哉』に戻りたくなる。柳吉という駄目男を演じさせて天下一品、といってしまえば能事足れりなのかもしれないが、そのコクと味わいには飽きることがない。うっかりとちゃっかりがミルフィーユのように層をなし、見返すたびに私はうなってしまう。柳吉、おかしい。柳吉、情けない。森繁、速い。森繁、巧い。あ、言葉が乱れた。

《昭和二十五年を一つの折り目とすれば、クライマックスは昭和三十年にきた。(改行)「夫婦善哉(めおとぜんざい)」のグータラ男、「警察日記」の人情警官という正反対の役で、観客をあっと言わせたのである。(中略)この年の主演映画は十八本。いわゆる「社長」シリーズは、翌年から始まるのである。(改行)この時点では、テレビには〈特別出演〉以外出ていない。観客の期待よりワンテンポ早い演技は映画でしか観られないし、有名ではなくても、面白い映画がたくさんあったのだ》(『マスコミが語らない森繁久彌像 1』)

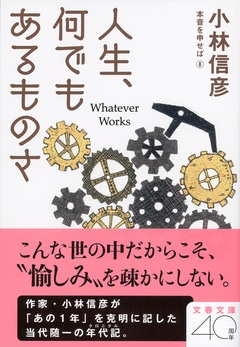

『森繁さんの長い影』から引用した。小林信彦はやはり急所を突くのが巧い。こう書かれると、付け加えることがなくなってしまう。《観客の期待よりワンテンポ早い演技》という指摘も、シンプルに見えてきわめて難度の高いレトリックだ。実際、若いころの私は、小林信彦に蒙を啓かれて森繁久彌に注目した。小林さんの本を読まなかったら、森繁がこんなに凄い役者だと気づくのには、もっと時間がかかっていたにちがいない。たとえば、一九七七年刊『定本 日本の喜劇人』(晶文社)に記されたこの一節。

《森繁の名をポピュラーにしたのは、昭和二七年の東宝映画『三等重役』における、軽薄で狡い課長役である。(改行)戦後の〈無責任男〉の系譜は、この森繁から、『幕末太陽伝』のフランキー堺、『ニッポン無責任時代』の植木等とつづくが、先ごろ、テレビで再見して、『三等重役』の森繁は、その悪さ、わびしさ、生活感において、抜群であると再認識した。三十代なかばでようやく主演映画をとれた才人のうらみ、哀しさがここで成熟してきている》(『森繁久弥の影』)

あるいは、もう一歩踏み込んだつぎのような指摘。

《すなわち、森繁は、二枚目半というタイプをみずから開拓したのであり、彼が念じていたとおり、〈喜劇によし、悲劇によし〉というユニークな役者として大成した。……が、『三等重役』から『夫婦善哉』へのチェンジが――すなわち、上質のコメディアンから性格俳優への変化が、あまりに鮮かだったので、その後の日本の喜劇人の意識にとんでもない異変を起こさせたのである》(同前)