しかし、このときなにかが違うとバーボンソーダに酔いながらも感じていた。似ているようでどこかが違う。空虚な夜遊びから目が覚めた一瞬だった。それ以来、京都のお茶屋は別にして、プロの女性が席につく店に自腹では行ったことはない。飽きてしまったのかもしれないし、エネルギーを失ったからかもしれない。

そういえば、等身大の連中が六本木にやってきた90年代後半に、馳星周のデビュー作『不夜城』を読んだ。いまではノンフィクションの新刊しか読まなくなったのだが、このころは花村萬月や梁石日なども読んでいたのだ。『不夜城』の舞台は手が届くところにあったから、歌舞伎町の風林会館の奥に行ってみたことがある。クレジットカードや運転免許などは自宅において万全の態勢で向かった。中国人マフィアがいそうなバーを選んで入ってみた。ドキドキしながら入ったのだが、間違いなく昼はOLをしている女たちが明るい笑顔で「いらっしゃーい」。力が抜けた記憶がある。

さて、都会の夜に彼らを見ることはなくなったわけだが、ある時、彼らと同じ匂いを持つ人間を見た。なんと舞台の上でだ。歌舞伎『白浪五人男』こそがその正体である。「しらざあ言って聞かせやしょう」という決め台詞で有名なこの演目は、実在した盗人や悪党たちを主人公にしたものだ。

共感することのできない犯罪者たちの群像――200年前の江戸に生まれた歌舞伎作者・河竹黙阿弥が書いた一連の作品は、「白浪物」と言われ大人気を博した。白浪物のもうひとつの人気演目は「月もおぼろに白魚の……」の決め台詞で知られる『三人吉三』という演目だ。旗本くずれの御曹司、僧侶あがりの色男、女装の達人。奇しくも吉三という同じ名前を持つ盗賊たちの因縁話である。

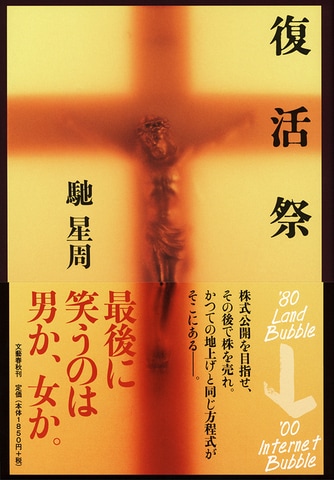

観客は彼らが捕縛されることで溜飲を下げるわけではない。派手な揃いの着物、遊郭吉原の粋、異質であることの矜持、仲間への忠誠。これらは『復活祭』の登場人物たちと共通する特性だ。『復活祭』の美千隆、彰洋、麻美、早紀、桜田はまさに白波五人男の揃い踏みである。歌舞伎の観客が袖も触れたくない者を客席から覗き見るような感覚と同じく、馳星周の読者は目を合わせたくない人間をじっくりと観察できる特権を楽しめるのだ。

『生誕祭』『復活祭』に続く現代版白浪物をいまから楽しみにしていると言っては作家に失礼であろうか。