第二次世界大戦を主たる時代背景とした昭和秘史にメスを入れた数々の傑作を生み出してきた作家・西木正明は「皇紀2600年」、神武天皇の即位から2600年にあたるとされた昭和15年(1940)5月25日、秋田県仙北郡西木村(現・仙北市)に生まれている。

昭和63年(1988)、48歳の西木は「凍(しば)れる瞳」「端島の女」で、第99回直木賞を受賞するが、同年刊行された第1エッセイ集『何かしなきゃ男じゃない』で、西木は次のように書いている。

「敗戦から40年たって、第二次世界大戦までは完全に〈時代劇(ドキュメンタリー・ノベル)〉になったんだ。昭和元年から20年までの歴史は、今の人間には自分の人生とは関わりないところで無責任に見たり聞いたり喋ったりできるからだ。俺が〈昭和史〉の暗部を掘って、山師が金脈あてるようにドキュメンタリー・ノベルを書いているのは、たとえていえば、明治維新から50年後に、大佛次郎が『鞍馬天狗』を書いたみたいなものだ」。

西木の言うドキュメンタリー・ノベルは、丹念な取材活動や史料蒐集に基づいて、歴史の波間に沈んだ人物や出来事をすくい上げて光を当て、史実と虚構を巧みに絡み合わせていくことによって書かれた小説のことである。取材活動の有無をのぞけば、歴史・時代小説の本質と変わらない。

明治維新以降、日清・日露の戦争に勝利し、第2次世界大戦で敗北するまでの時代を、西木は「狂瀾怒濤の時代」(『孫文の女』あとがき)と呼んでいるが、第2次世界大戦を核とした日本近現代史の闇を描いた一連の作品は、西木作品の1つの柱である。時代背景の古い順に、「戦前」、「戦中」、「戦後」に3分して代表作を列記したい。

「戦中」ものは次の6点。いずれも日本軍部の大陸戦略の推移が背景にある。『ルーズベルトの刺客』(91年)は太平洋戦争前夜の上海を舞台に、社交界の舞姫「マヌエラ」と、謀略に挺身する軍人和田忠七の2人の生涯を描き、『梟の朝』(95年)は山本五十六の密命のもと、秘密諜報網を欧州に構築せんとした光延東洋たちの知られざる闘いを描いている。『其の逝く処を知らず』(01年)は中国で阿片売買を行い、軍部に資金調達を行った男、里見甫を主人公とした物語。『夢顔さんによろしく』(99年)は名門近衛家の世継ぎとして生を受け、終戦時にソビエトに抑留され獄中で死亡した近衛文隆の生涯を描いた名作。『さすらいの舞姫』(10年)は日本、朝鮮、米国を舞台に激動の時代を駆け巡った伝説のバレリーナ、崔承喜(チェスンヒ)の生涯を追っている。『ウェルカム トゥ パールハーバー』(08年)は民間主導による異例の日米秘密交渉という史実を基に、封印されていた真珠湾攻撃の新事実を明らかにした長編。

「戦後」ものは、次の3点。作家のデビュー作で、第7回日本ノンフィクション賞新人賞を受賞した『オホーツク諜報船』(80年)は主たる背景を北方領土とし、オホーツク海でレポ(諜報)活動に携わる漁師の実態を描いている。『凍れる瞳』(88年)はBC級戦犯など先の戦争を背景に、巨人軍に在籍した名投手スタルヒンの知られざる生涯を描いた小説。『わが心、南溟に消ゆ』(00年)は昭和30年代前半、インドネシアへの戦後賠償を巡って、スカルノ大統領に嫁いだもう1人の日本女性の生涯を描いている。

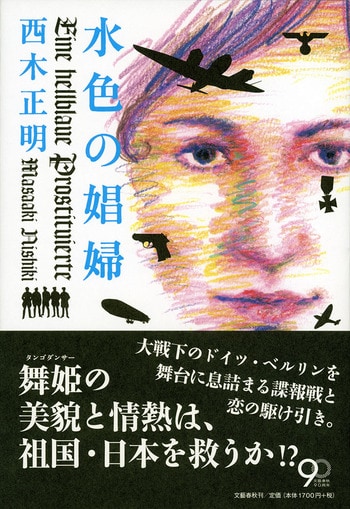

物語は1989年11月のベルリンの壁崩壊の3か月半後の1990年3月に、著者の分身と思しき語り手の「私」がベルリンを訪れるところから始まる。「ベルリンで生まれ、あるいは長く生活してきた人々が、どんな思いでこの歴史の転換期に向き合おうとしているのか」に関心を抱く「私」は、「大国のパワーゲームに翻弄されながらも、したたかに生き抜いてきた人々の人生を描いてみたい」と思う。

ほどなく、若いころは娼婦を兼ねていた元タンゴバーの踊り手エヴァ・ミツ・ロドリゲスとの出会いがある。取材を通じて、主人公エヴァの生い立ちからつらい体験までが赤裸々に語られる。

エヴァは日露戦争直後、孤児同然の生い立ちから女郎になった日本人女性を母とし、アルゼンチンの軍人(当時海軍大佐、のち海軍大臣)アンヘル・ロドリゲスを父としてアルゼンチンで生まれた。母の名は大城ヤエ(ヤエ・オオシロ・ロドリゲス)、沖縄の出身。養母の名は江原トミエ(トミエ・アイダ・メンデス)、旧会津藩士の娘で、戊辰戦争の際に身内の大部分は官軍を名乗る新政府軍に殺された。身寄りのないことでは同様の二人は横須賀の遊郭で遊女となるほかに生きる術はなかった。

アルゼンチンは日露戦争時に、日本の勝利にいくばくかの貢献をした。それに報いるべく、日本海軍はアルゼンチンから派遣された二人の将校を厚遇した。二人の身の回りの世話をすべく宛がわれたのがヤエとトミエであった。

「自分の体内に流れる日本人の血」を意識するエヴァはやがて霧の彼方にいる母親の輪郭を掴んでいく。

ヴァイマール時代、一世を風靡したタンゴバー『エル・スール』がベルリンにおいてエヴァが生活の糧を得る場であり、政財界やドイツ国防軍、SS(ナチス親衛隊)の幹部将校たちがエヴァの主な顧客となる。架空の人物も含まれているが、数多くの人物が実名で登場してくる。

ヘルマン・ゲーリング(ナチスドイツのナンバー2)、フリッツ・ヴィーデマン(ナチスドイツのサンフランシスコ総領事)、ハンス・シュバルツ・ヴァンベルグ(ナチス党の機関紙『デア・アングリフ』編集長)、ユーゼフ・ベック(ポーランドの外務大臣)、ドウシュコ・ポポフ(二重スパイ、ジャーナリスト)などなど。

エヴァとの出会いの面白さ、そして、出会いによる人間関係が、独ソ不可侵条約の締結、ドイツのポーランドへの侵攻、イギリスのドイツへの宣戦布告独ソ戦のはじまり、日本の運命を決定づけた日米交渉の開始、日米開戦、アメリカのヨーロッパ戦線への参入等々、第二次世界大戦の戦局の変化に連れ後々まで関わっていく。

エヴァと吉川の関係は偽装された愛の対象にある。顧客ではなくかけがえのない思い人として好意を寄せる吉川に、情報収集の道具のように扱われてエヴァは怒るが、吉川と同じ日本人の血が流れていることを大切に思っている。

ベルリンの壁をテーマにし、タンゴの踊り手だった老女の数奇な運命を辿ることにより作家が描こうとしているものは、あの激動の時代の日本人の生き方であろう。

作家は『わが心、南溟に消ゆ』のヒロイン周防咲子に対して、「ささやかな幸せを求めて懸命に生きた彼女の人生の軌跡と、むなしくなった夢の顛末を描いた」と贐(はなむけ)の言葉を送っている。エヴァの母は周防咲子同様、国家政策によって運命を方向付けられ、見えざる意思のために大日本帝国の「棄民」となり生涯を終えた女である。

吉川公夫は『梟の朝』の光延東洋、『ウェルカム トゥ パールハーバー』の天城康介同様、「武人としてはかならずしも華やかな戦場とはいえない秘密戦の舞台で、祖国のために懸命に闘う」武人であった。作家は「いつの時代にも、名を残す人物の陰には、必ずそれを支えた人間がいる」(『梟の朝』あとがき)と彼らの生き方への共感をあらわにしている。「名を残す人物」とは、光延東洋にとっては山本五十六であるが、吉川にとっては小畑敏四郎中将であることが、物語のエンド近くであきらかになる。

小畑は『夢顔さんによろしく』に「陸軍きってのロシア通で、後方要員を専門に養成する組織をつくることの必要性を親交のあった近衛文麿に説く人物」として登場する。小畑と吉川は日独伊三国同盟の締結時には体を張って阻止しようとし、英独休戦交渉と日米交渉をほぼ同時に立ち上げ、この戦争を勝ち抜こうとする英国の戦略の陰の仕掛け人、ワイズマン男爵(サマーセット・モームの母方の従弟、元イギリスMI6アメリカ支部長)の戦略に対しては、祖国の滅亡を回避し、光輝ある大日本帝国の存続を果たすべく、当時の日本軍部の宿痾だった視野狭窄を乗り越えて立ち向かう。

主人公たちが生きた「狂瀾怒濤の時代」の空気を読者に伝えたい、という作家の思いが熱く伝わる。

戦後68年の今年。戦前戦中の日本の責任を問う声が中国、韓国などの国から止むことはなかった。日本人はもちろんアジアの人々が実体験した戦争を語りつぐために、良質な戦争文学が読まれることは一つの有効な手立てである。国際性豊かで現代史の暗部、裏面まで分け入って真実なるものに近づこうとする西木作品は必ずやアジアの人々にも受け入れられると確信し、また切望する。