第32回日本SF大賞を受賞した『華竜の宮』をはじめ、海洋SF巨編とでもいうべき壮大な海の物語で我々を魅了する上田さんの新作は、なんと「森」と少女の物語。赤道直下の熱帯雨林、地上40メートルの位置に広がる林冠部で暮らす少女の目を通して描かれる森の生態系はそれはそれは豊かで、読み進めるうちにいつしか自分も森のなかに響く音や、立ち込める香りに包まれているかのような感覚を覚えます。

森のなかでは“香路”が見える

上田 今回は、少女を視点人物にして書きました。私の作品では珍しいですね。きっかけは、14年ほど前に、科学雑誌で林冠生態系の研究に関心を持ったことで、これはアジアの熱帯雨林に関する調査リポートでした。アジアの熱帯雨林の植物は、ほとんどが「虫媒花」だそうで、日本のように「風媒花」が多い森とはちょっと様子が違う。熱帯雨林は昆虫と植物との共生関係が実に巧みで、それをベースに、小型動物、大型動物の世界がつながっている。多数の生き物が同じ場所で暮らす世界が完成されていて、これが大変面白かったので、本作を執筆する動機となりました。

――相利共生で成り立っている世界ですね。

上田 日本に住んでいると、森の生物を想像したとき、まず、林床を歩き回る動物を思い出してしまいますが、アジアの熱帯雨林には、生まれたときからずっと樹上生活だけで、一生、地面に降りない生き物が数多くいるそうです。地上40メートル附近から上の層だけで、ひとつの生活圏が成立しているんです。これはすごいと思いました。非常にイマジネーションを刺激されました。

――タイトルも印象的ですが、これはどこから?

上田 カナピウムというのは、ラテン語をベースにした造語です。林冠生態学では、熱帯雨林の林冠部を英語で“キャノピー(canopy)”と呼びますが、この語源がラテン語で〈天蓋〉という意味です。タイトルは、ここから頂きました。

――「薫香」という言葉からは「香り」「匂い」を想起します。

上田 葉が茂って向こうまで見通せない森の中で、主人公たちが自分の位置をどうやって把握するか――これに嗅覚の能力を利用したいと考えました。昆虫や植物は、匂いで呼び寄せたり、逆に忌避したりしますが、それと同じように、森の匂いが風に乗って流れてくると道筋ができるんじゃないか、ということで。主人公たちは、この匂いの道を感知できるのです。犬や猫と同じですね。作中では、この匂いの道のことを「香路(こうろ)」と呼んでいます。香路の位置関係を重ねれば、太陽が見えない場所にいても方角を把握できるだろうと。

――その行動をサポートしてくれるのが、少女たちが行動をともにする小動物「モール」なのですね。

上田 犬や猫を飼っている人が、よく、「彼らの行動の一部には、匂いを基準にしているとしか思えない場合がある」と言うんです。人間にはわからない匂いを元に、周囲の状況を把握していると。確かに、その通りだと思います。モールは、そういう特徴を強化した生物として登場させました。『華竜の宮』などの海洋SFシリーズでは、海上生活者や海洋生物が“音”で環境を捕捉しています。水の中では、音波が最も早く確実に情報を伝えますので。これに対して、本作では、匂いで“見る”という世界を作ってみたのです。

――上田さんはかつて『美月の残香』という香水をモチーフにした作品もお書きになっています。匂いで知覚するということへの興味がもともとあったのでしょうか。

上田 小説家には、匂いの描写に拘る人と、それほどでもない人がいるそうです。レイ・ブラッドベリは、拘る人だったと聞いたことがあります。私も気になるほうです。

嗅覚に関する話には不思議なエピソードが多くて、たとえば、鮭が自分の生まれた川に帰ってくるとか、どういう仕組みで個々の川の匂いが記憶されて、適切な時期に引き出されるのか。考えれば考えるほど謎ですね。

初めての本格的な少女主人公

――本作からは、上田さんの自然科学に寄せる深い関心も感じます。

上田 岩波の『科学』という雑誌に、2001年に林冠生態系の記事が載っていて(特集「林冠クレーンが導く熱帯雨林研究の未来」)そこから遡って、井上民二さんという研究者を知りました。この方の著書に『熱帯雨林の生態学―生物多様性の世界を探る―』(八坂書房)という本があって、これがもう、絶版になっているのが本当に惜しい名著です。

――井上さんは日本を代表する林冠生態学者でいらしたとか。

上田 1997年に、熱帯雨林の調査に行く途中で軽飛行機が墜落して、井上さんは49歳で急逝してしまいました。当時の研究界にとって、大変な損失だったのではないかと思います。この本は、一緒に研究していた方々が、井上さんの既発表の論文などをまとめたものです。学術的な価値があるのは勿論のこと、科学者が自然を詳細に観察して記録を作ると、こんなにも詩的で美しい文章になるのかと驚かされます。観察記録そのものが、既にwonderである(未知に対する驚きの感情を喚起する)という世界です。

アジアの熱帯雨林の独自性について知り、感動しますと、虚構性の強い物語を書く作家としては、やはり、その先が気になってくるわけです。こういう特殊な生態系のなかに、人間が「生物として」入り込む余地はあるのだろうか、あるとしたら、どんな手段を使えば有効になるのか、と。「人間」対「自然」という考え方ではなく、人間を地球に棲息する動物の一種として割り切ったとき、そういう生物が、完全に森林と共生することが有り得るのかどうか、有るとしたらどんな形になるのか、と――。

――そういう世界で生きる人類として、主人公の愛琉(アイル)がいます。主人公が少女であるというのも上田さんには珍しい試みです。

上田 《オーシャンクロニクル・シリーズ》をはじめ、これまでは大人の世界を描くことに力を入れてきたので、結果的に、思春期の子どもを描く機会がありませんでした。今回は、全編にわたって少女の視点で統一したので、書いている側としても新鮮な気分を味わいました。これまでは、作中に少女を登場させても、小説としての視点は他に置いていましたが、今回は少女の視点が物語の動きと完全に一致しています。たとえば、愛琉は科学知識を持っているわけではないので、未知のものに触れたとき「外見」や「肌触り」だけで表現して、物体そのものの固有名詞では書かないとか……そういう表現上の配慮が、あちこちにあります。また、本作は生物の多様性を描いた作品なので、「何か正しい価値観がひとつだけあって、その他は全部間違いだ」というような書き方はしませんでした。たくさんの立場や視点が存在するなかから、愛琉というひとりの女の子の視点を抽出したという感じです。長編作品でこういう描き方をしたのは初めてで、そういうところも楽しんで頂ければ幸いです。

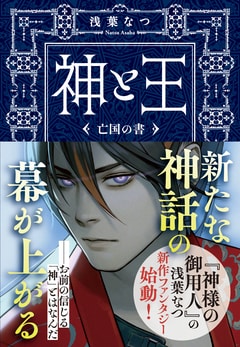

装画◎鈴木康士