数度にわたる対談の最後は、「お寺へのエール」を送られる格好となった。

最近、お寺をソーシャル・キャピタル(社会資本)として再解釈する動きが進んでいる。特に東日本大震災以降、この論議が活発化している。これも日本の社会が成熟期へと移行した表れかもしれない。また、地縁・血縁共同体の上に乗っかっていたお寺の形態が、大きな曲がり角に突入したことの表れでもあろう。いよいよお寺が危機的状況となって、かえって「いやいや、お寺も必要なんじゃないの?」という人が出てきたのだろうと思う。

ひと口にお寺と言っても、ずいぶん個別の事情がある。だから単純に「こうすべき」といった話はできないが、ソーシャル・キャピタル論でいうところの「ボンディング(結束)」と「ブリッジング(橋渡し)」の両面に取り組んでいかねばならないのは確かである。これまでお寺は、前者に関してはかなり熱心だったと思う。しかし今は他領域とのブリッジングについても取り組む姿勢が求められている。

文化庁の年鑑によると、全国のお寺の数は約七万七千二百カ寺、僧侶の数は約三十七万人(男女の比率はほぼ同じ)。そう遠くない将来、この数は激減するといわれている。大きな潮の変わり目のただ中で、お寺や僧侶はどんな姿を提示するのか。お寺の動向もまた、先行モデルがない成熟期日本を解読する指標のひとつなのである。

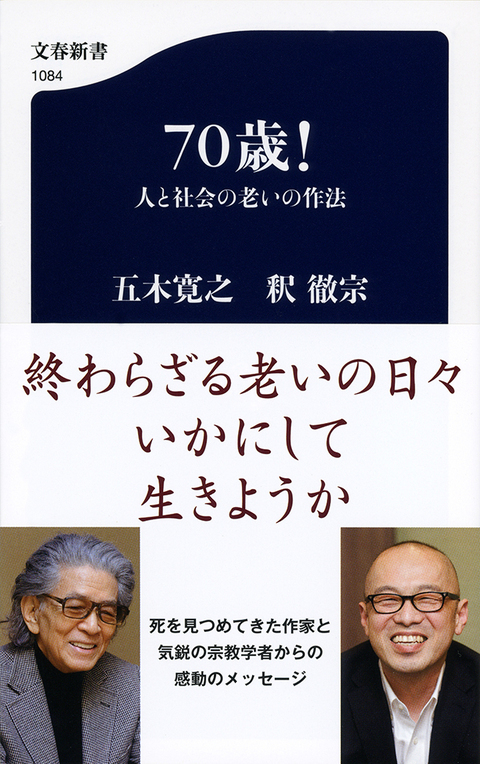

■五木寛之は、けっこうヤバい

成長期を終えた日本社会において、仏教を指針とした方向性を示してきた先駆者に五木さんがいる。しかも五木さんは、実にウェットな仏教言説を展開してきた。世俗の情念を切り捨てることなく、世俗とは別の扉を提示して見せた。五木さんを通して仏教を手元に引き寄せた人は数多い。

そのため、かなり完成した人格者との印象をもっている人が少なくないと思う。確かに、穏やかで、ユーモアがあり、そして博識である。世界のさまざまな事象について深く考察している。超ビッグネームでありながら、他者に対して細やかな配慮もする。こちらが恐縮するくらいである。しかし、初めて会った時に、五木寛之は牙を隠しているのではないかと感じた。この人は、ポピュリズムやスノビズムに対して静かな怒りがあるんじゃないだろうか。あるいは、内面の奥に「お前たち、なぜそんなに群れたがるのだ」「どうしてそんなにまでして生きようとするのか」というやりきれなさを抱えているのではないか。あくまで勝手な想像なのだが。

とにかく、あ、この人、けっこうヤバい、と感じた次第である。

■ミッション:五木寛之の狂気を引き出せ

そんなわけで、わずか数度しか会っていないにも関わらず、私は「世間は五木寛之をとらえそこなっている」と(勝手に)実感した。みんな、だまされているぞ。この人はもしかするとものすごい狂気を潜ませているかもしれないぞ。それを引き出せ、と(勝手に)思っている。

その役割を担えるのは、残念ながら、僧侶や知識人ではないだろう。アート系か。シャーマン系か。放浪芸能系か。荒川修作の天命反転住宅にしばらく住んでもらうのはどうか。いや、人前に現れなくなって久しい天才ボーカリスト・ちあきなおみを呼んで来て、「夜へ急ぐ人」や「朝日楼」を丸一日聞かせるか。もし実現することになったら、その場に同席させてもらいたい。

ただ、本書においても五木さんの内面の奥を垣間見ることができる。勘のよい読者なら私が言わんとしていることはわかるはずである。あなたは読み取れるだろうか。おだやかな語り口の中に潜むものを。

対談を通じて、もうひとつ感じたのは、かなり早い時期から「もうあとは余生だ」的な感覚をもっているのではないかということであった。基本的には強いこだわりがない。それが仏教によってつちかわれたものなのか、過酷な少年時代に由来するものなのか、あるいは九州人気質なのか、そのあたりはよくわからない。しかし、その余生感が実に魅力的であった。会うたびに魅了されていくのが自分でもわかった。七十歳の戦後日本社会に不可欠な人である。成長期と同じ価値観や方向性では立ち行かなくなってきた今、コミュニティの立ち上げから、自身の消費者体質の見直しに至るまで、我々はこれからも五木さんの語りに耳を傾けねばならないのである。

(「おわりに」より)