小説家としての自分を見つめ直す作業

――ところで本の中に出てくる「ランナーズ・ブルー」は興味深いですね。

一九九六年に100キロマラソンを走った頃から、いささか走り疲れたというか、こんなことばかりやってていいのかと疑念を抱くようになってきました。それで泳いだり、スカッシュをしたり、マラソンからいくぶん気持ちが遠ざかった時期があったんです。

それと四十代半ばを超えてからマラソンでだんだん結果が出なくなってきて、それで意気があがらなくなったという事情もあります。僕はそれまで三時間半をめどに走っていたんですが、ずるずるとタイムが落ちていった。トライアスロンをするようになったのもそれが原因です。違うスポーツにトライしてみたかった。

――いちばん気持ちよく走ることができたのはいつ頃ですか。

一九九〇年代前半、四十一、二歳ですね。今までの最高タイムは三時間二十六分ですが、これは僕的にはかなり大変なことなんですよ。三時間半を切るということはキロ五分以下で走っていることになるから。今はとても無理ですけど。

ただね、自分の肉体の状況をある程度正確に把握できるというのは、ある意味ではいいことです。自分の今の年齢的な位置、身体的限界みたいなものを実感することができる。そういうのってたしかに楽しい認識ではないんですけど、わからないままにいるよりはいいですよね。それを知った上で努力をすることができる。それは大事なことだと思います。

実は歳をとったら走る人が少なくなって、年代別でもっと上位に入れるんじゃないか、入賞できるかもしれないみたいなことを考えていたんですけど、甘かったですね。なにしろ同年代の人が多いから。

――団塊の世代ですね。

そう、だからなかなか人が減らない。むしろ定年で暇になってますます「市場参入」してくる。そのうえ競争心が強いんですよ、僕らの世代は。まあマラソンのいいところは、競争しなくてもいいことなんですけどね。自分ひとりのことですから、勝っても負けても、誰にも文句をいわれない。気楽です。僕は団体競技って昔から苦手なんです。

――走ることと書くことは村上さんにとって分けて考えることの出来ないことなんですね。

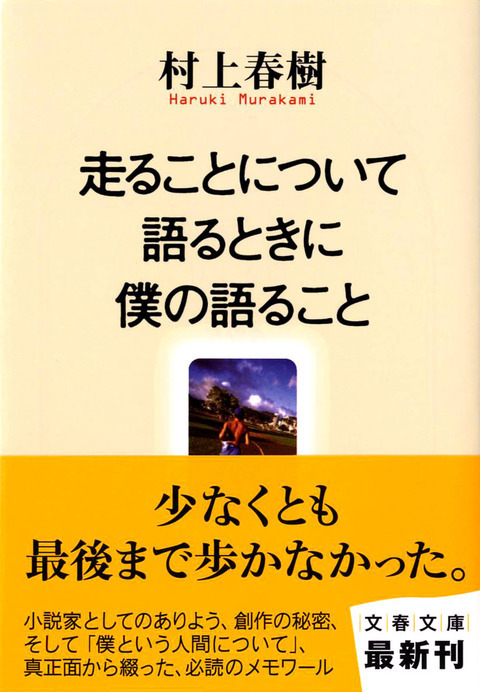

この本はスポーツをテーマに書いてはいるんだけど、むしろ思索的な意味合いが強いと思います。二十五年間走りながら断片的に路上で考えてきたことを、このあたりで一冊の本としてまとめてみたかった。僕は「小説を書く」ことについての本を書きたいとは思いません。そこまで偉そうなことは言えない。それよりは走るという行為を軸にすることによって、僕がどのようにしてこれまで小説を書き続けてきたか、それをできるだけ率直に文章化してみたかったんです。ランナーとしての自分を見つめ直すことは、すなわち小説家としての自分を見つめ直す作業でした。

――マラソンと書くことは似てますよね。

似ていると思います。小説を一冊書き上げるというのは、僕にとっては頭脳労働よりは肉体労働に近いかな。

――読者は村上さんの「名言」を期待しているところがあると思うんですが。この本の中にも「本当に価値のあるものごとは往々にして、効率の悪い営為を通してしか獲得できないものなのだ」という一節があります。

長編小説って、必要なものだけを要領よく取り入れて書いても、薄っぺらなものしかできないんじゃないかな。効率のいいことばかりやってると、自分の血や肉として身につかない。たっぷり時間をかけて、力まかせに闇雲にいろんなものを吸収していって、しっかり仕込みをして、その中から必要なものを丁寧にすくい上げていくんですよ。でもそうするにはやっぱり体力が必要になってきます。やわな仕事じゃない。つくづくそう思いますね。