一八七二年、東京高輪の泉岳寺近くで、岡本敬之助(後に純)が男の子を授かり、敬二と命名された。敬之助は元幕臣ながらイギリス公使館に勤めており、一八七三年に公使館の移転にともない麹町に転居した。敬二は、父に漢籍を学び、叔父と英国公使館の留学生から英語を学びながら育ち、特に叔父が語ってくれたイギリスの怪談を好んだ。敬二は府立一中に進学するが、家庭の事情などもあって第一高等中学校(いわゆる“ナンバースクール”の第一高等学校の前身で、現在の東京大学教養学部に相当)には進まず、東京日日新聞に入社。狂綺堂の筆名で、劇評などを執筆した。一九〇二年、綺堂と岡鬼太郎が合作した『金鯱噂高浪(こがねのしゃちうわさのたかなみ)』が歌舞伎座で上演される。この作品の評価は今ひとつだったようだが、『修禅寺物語』などの成功で綺堂は人気狂言作者になる。

綺堂は探偵小説好きとしても有名で、コナン・ドイル「時計だらけの男」と「消えた臨時列車」を結び付けた『呪われたる軌道』、ナサニエル・ホーソン「ラパチーニの娘」とドイル「ジェ・ハバカク・ジェフスンの遺書」を繋げた『魔女の恋』、ウィルキー・コリンズ『幽霊ホテル』をベースにした『幽霊旅館』など翻案ミステリを数多く残している。こうした探偵趣味の延長にあるのが、探偵役の半七を「江戸時代に於る隠れたるシヤアロツク・ホルムス」とした捕物帳の嚆矢(こうし)『半七捕物帳』なのである。

綺堂は、イギリス公使館の関係者を通して英語を吸収した影響もあってか、アメリカ人のホーソンを除けば、翻案したのは英国の作家が中心である。実は、松井今朝子も戸板康二『中村雅楽探偵全集3 目黒の狂女』の「解説」で、「小説を書くようになる前は意外に時代小説をほとんど読まず、子どものころ夢中だったアガサ・クリスティやエラリー・クイーンに始まって、もっぱらミステリを好んでいた。P・D・ジェイムズやルース・レンデル、レジナルド・ヒルやコリン・デクスターなど、クイーンを除けばいずれも英国の作家が好きで、やはりコナン・ドイル以来の伝統がものをいうような気がしている」と書いているのだ。

早稲田大学第一文学部と同大学大学院修士課程で歌舞伎を研究、卒業後は松竹に入社し歌舞伎の企画制作に携わり、退社後は武智鉄二に師事して歌舞伎の脚本、演出、評論を手掛けた著者には、歌舞伎に造詣が深く、英国ミステリ好きという二重の意味で綺堂との深い縁を感じずにはいられないのである。

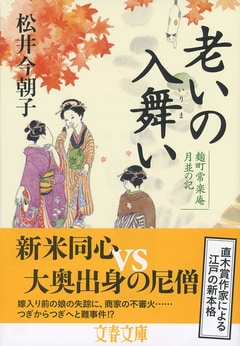

『老いの入舞い 麹町常楽庵 月並の記』は、北町奉行の小田切直年の直々の命により、大奥で高い役職を務め、今は麹町に常楽庵を結び、嫁入り前の娘に行儀作法などを教えている志乃のもとを訪ねるようになった若き同心の間宮仁八郎が、安楽椅子探偵とでもいうべき志乃の推理で難事件を解決する捕物帳である。物語の舞台に綺堂が育った麹町が選ばれたところにも、綺堂への敬意がにじみ出ているように思えてならない。本書『縁は異なもの』は、『老いの入舞い』の続編で、若さゆえに一本気な仁八郎と酸いも甘いも噛み分ける志乃のコンビが、四つの難事件に挑んでいる。

巻頭の「宝の持ち腐れ」は、志乃の教え子の家から、能書家として知られる藤原行成の書の掛軸が消失する事件が描かれる。

フランス文学者の辰野隆は、一九三二年に発表した随筆『書狼書豚(しょろうしょとん)』の中で、九州大学の成瀬教授から『ポン・ヌッフ橋畔、シラノ・ド・ベルジュラックと野師ブリオシエの猿との格闘』なる稀覯本を譲られた時のエピソードを書いている。辰野は、友人で稀覯本コレクターの山田珠樹、鈴木信太郎(共にフランス文学者)に「俺には保存慾はないのだから、欲しければ与(や)つてもいいよ」と軽口をいうも、二人は欲しいといい出さない。数日後、辰野が図書館にいた山田を訪ねると、偶然、鈴木も来ていた。辰野が「先日話した本は実は是なんだがね」といって卓の上に本を出すと、「電光のやうな速さ」で鈴木が「――ありがたう! と呶鳴つた」。山田は「たゞ飽気」に取られただけで反論もできず、結局、本は鈴木の「書斎」に入ったという。

掛軸の消失には、辰野がエッセイに書いたような、珍品を手に入れるためなら手段を選ばない、どうせ手放すなら価値の分かる人に譲りたいというコレクターの心理が深く関係している。それだけに志乃が語る真相を読むと、何かを蒐集した経験がある方は、身につまされるのではないだろうか。

「宝の持ち腐れ」には人間なら誰もが持つ欲望や愚かさを包み込む懐の深さがあったが、続く「心の仇」は心の闇に切り込むダークな事件が描かれている。

柏屋伊三郎なる男が紹介状を持たず常楽庵を訪ね、近いうちに死ぬ、家人に毒をもられたようだと話し、もし自分に何かあったら無念を晴らして欲しいと志乃に頼んだ。その言葉通り伊三郎が縊死(いし)し、仁八郎は現場となった柏屋の蔵へ向かう。

仁八郎は『無冤録(むえんろく)』の記述を参考に検視を行うが、この書は、元の王与が一三〇八年に編述した実在の法医学書で、一七三六年に河合甚兵衛が『無冤録述』として抄訳し、一七六八年に刊行されたことで日本でも広く読まれている。『無冤録述』には、「自ら縊(くびし)めした者」と「しめ殺して置いて、跡で自縊して死んだやうにこしらへ」た死体の違いを見極める方法も解説してあるので、殺人を捜査する江戸の与力や同心は簡単なトリックなら確実に見破れたはずだ。ただ検視をしても伊三郎が自死なのか他殺なのか判然とせず、仁八郎は自死の現場にはよくある踏台がないことにも疑問を持つ。

やがて志乃は、今回の事件が家庭の事情によって「仇」(ここでの意味は、「敵」よりも「憎悪」の方が近い)が増幅されて起こったと看破する。家族が仲良く暮らしていれば家庭は心休まる場所だが、ひとたび問題が発生すると、逃げ場がなく、仲裁してくれる外部の目も届かないだけに最悪の事態になりかねない。伊三郎の死は、ドメスティック・バイオレンスや子供への虐待などを生み出す普遍的なメカニズムを浮かび上がらせており、恐怖が生々しく感じられる。

岡本綺堂『半七捕物帳』の一編「歩兵の髪切り」には、引退した岡っ引きの半七老人が、江戸時代に起きた髪切り事件を「髪切りは時々に流行りました。あれは何かのいたずらか、こんにちの言葉でいえば一種の色情狂でしょうね。そういうたぐいの髪切りは、暗いときに往来で切られるので、被害は先ず女に決まっていました」と説明する場面がある。常楽庵の周辺で、若い女性が何者かに髪を切られる事件が連続する「塗り替えた器」は、「歩兵の髪切り」へのオマージュだろう。

髪切り事件と並行して、志乃の寺子屋に通う塗物問屋の娘おつねの縁談が描かれていく。実の親子ながら母親と折り合いが悪く、店に出入りしていた職人と話をしていただけで怒られた経験もあるおつねは、まだ結婚は早いとの想いも強いだけに、自分の縁談は厄介払いだと考えていた。おつねと仲がいいおきしは、二人で話をしている時に怪しい男を目撃。男が常楽庵の近くに現れたことから、髪切りの犯人だと疑う。

髪切りとおつねの縁談の接点から見えてくるのは、結婚話が進むと、実家を出ることを迫られたり、寺子屋を去り、家業の手伝いも禁じられ、ただ奥向きの仕事のみに専念することを求められたりと、女性だけが苦労を強いられる姿である。結婚、妊娠、出産といった人生の節目になると、女性だけが家庭か仕事かといった難しい選択をしなければならない状況は現代も変わっていないので、おつねの葛藤には共感する女性も多いのではないか。著者は、このテーマを『奴の小万と呼ばれた女』や『家、家にあらず』でも描いており、深い関心を寄せていることがうかがえる。

最終話にして表題作の「縁は異なもの」は、本書収録の他の三作とは違って中編の長さがあり、これまで隠されていた志乃の過去、そして北町奉行・小田切直年との関係がついに明かされる重要な作品にもなっている。

小田切の役宅に呼ばれた仁八郎は、まだ妻女がいないのかと問われる。そこから小田切は、かつて同僚だった建部伊織のこと、志乃と伊織、そして小田切の縁を話す。

一時期は結婚せず尼僧になって志乃に仕えたいと考えていたおきしに、縁談が持ち上がる。相手は父と同業の薬種問屋の惣領息子で、幼馴染みでもある久五郎だった。だが久五郎は、まだ息のあるうちに手足を縛られ、屍体を使った刀の試し切りと同じように胴を真一文字に斬られるという残酷な方法で殺され、おきしは衝撃を受ける。仁八郎たちは殺しの手口から、屍体で刀の試し切りを行っている志乃の隣人・山田淺右衛門を思い浮かべるが、犯人の腕前はさほどではなく、すぐに淺右衛門を容疑者から外した。

その直後、赤坂の岡場所で、女郎が乱心し客を滅多刺しにして殺害した。見世の主は、町人風の被害者は武士と連れ立って来た一見の客で、武士はもともと馴染みだった犯人を被害者に譲り、自分は別の女郎を敵娼(あいかた)にするも先に帰ったと証言する。犯人は板頭(岡場所の見世で最上位の女郎で、一ヶ月の揚代が最も多い女郎の名札が首位に掲げられたことに由来)を張ったほどの売れっ子だったが、最近はおかしな言動をしたり、体調が悪かったりする日も増えていたらしい。ただ、馴染みの武士が来た日は機嫌がよかったようだが、なぜか武士は女郎を被害者にあてがったことも分かってくる。

後半になると、無関係に思えた事件が意外な形でリンクし、これに志乃の過去の因縁もからんでくるので、複雑な筋立ては良質な世話物狂言のような面白さがあり、ラストにはささやかな希望も描かれているので、読後感は悪くない。

高齢化が進んだ日本では、どのように老い、死んでいくかが盛んに議論されるようになっている。物に執着しないが、仁八郎の話を聞けば謎解きをしてしまい、自分が苦労したがゆえに若い娘のためなら奔走することで美しく老いている志乃は、理想の老後を考えるヒントも与えてくれるのである。