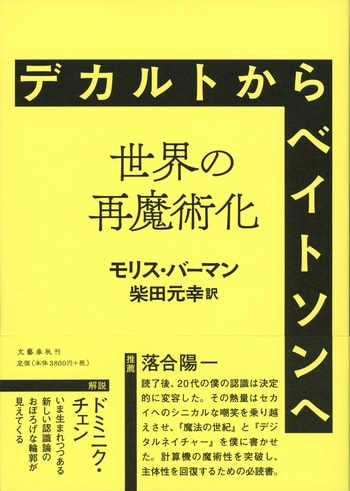

今回めでたく復刊となったこの翻訳書『デカルトからベイトソンへ』が最初に出版されたのは一九八九年、ちょうど三十年前のことである。原書は一九八一年刊だから、そこからはほぼ四十年前。となると、とにかくはっきりしたメッセージがある本だから、まずはそのメッセージが古びていないかが気になるところである。何しろ原書の刊行時はむろん、訳書の刊行時にさえインターネットも電子メールも一般化していなかったし、都心で電話をかけようにも公衆電話はしばしばどこもふさがっていた。SNSはすでに辞書に載っていたが、神経外科医協会(Society of Neurological Surgeons)のことだった。ロシアはロシアではなくソ連であり、ドイツは壁によって二つに分かれ、世界はまだ9/11も3/11も知らず、日本人にとってチェルノブイリはひとごとだった。現在の若者たちからすれば、旧石器時代のように感じられる時代ではないだろうか。そのころ書かれた、未来への提言?

が、今回再読してみて、自他を「分ける」ことよりも自他がどう「つながる」かを重んじる生き方に移行するのが人類にとって身のためだ、というモリス・バーマンの基本的主張は、幸か不幸か(まあ不幸の方が大きいか)あまり、というか全然、古びていないように思える。二〇一九年のいま、自他を隔てるべく一部の人々が引く線は、なんだか前より太く濃く荒々しくなった気がするし(いくつかの文脈では「多様性」という言葉はいまやほとんど死語と化した)、「最大化」よりも「最適化」を説くこの本の訴えとは裏腹に、経済において資本主義が一人勝ちを収めたいま、「最大化」志向はなおいっそう強まっているように思える。──まあ僕自身は、携帯電話さえいまだ携帯しておらず、いまの世の中の実態がどこまでわかっているか心許ないのだが……。

本のメッセージはともかく、それよりずっと些細な話として、訳文が古びていないかも訳者としては気になるところである。が、ほとんどひとごとのように言わせてもらうなら、再読してみて、この点もまあ大丈夫かなと思った。特に序章~第一章あたりは、「紹介」も書いてくれている佐藤良明さんが三十年前に丹念に赤を入れてくれたので(記憶では赤のみならず、七色の色鉛筆で──色には特に意味もなく──びっしり書き込んでもらったように思う)、おかげで六〇年代的なこの本の熱さが、いまもストレートに伝わってくる。

この本は佐藤さんから翻訳を任された本であり、僕が自分で選んだわけではないが、翻訳を引き受けたのは当然、内容におおむね賛同できて作者の姿勢に敬意が持てたからである(関係ないが、三十年翻訳をやって共感できない文章はほとんど訳さずに済んできたのは実に幸運である)。いまより多感だった三十代に、明確なメッセージを持つ一冊の本と長時間つき合って(普通ならゲラ再校を読んだあたりで訳者の役目は終わるが、この本は国文社の中根邦之さんが五校か六校までやらせてくださった)、そのメッセージは以後の自分の人生に影響したか? したと思う。あるいは、影響ではないとしても、この本の核心で言われていることは、翻訳者として自分がやってきた仕事と響きあうものが間違いなくある。今回読み直して、翻訳をめぐる自分の考えが、そのままより広範囲に適用されているように感じられる箇所もけっこうあった。

たとえばポランニーの「暗黙知」を論じた、「西洋の伝統的な知のモデルは、経験から自己を引き離すことによって、知識が得られるとする。だが、この例〔はじめはシミにしか見えないX線写真の像が次第に焦点を結び肺が見え症状が見えてくるという例〕では、経験のなかに自分を埋没させるまでは、X線写真が意味を帯びてこない。自分というものが忘れられ、独立した『知る主体』がX線のシミのなかに溶け込むことによって、シミが意味あるものに見えてくるのである。ギリシャ人の言う『一体化(ミメーシス)』、すなわち肉感的で詩的で官能的同一化が、この学習の核心なのだ」という一節など、まさに僕がいつもお題目のごとく唱えている「原文に耳を澄ます」「頭でなく、体で訳す」といった物言いをずっとソフィスティケートさせた陳述に思える。その意味で、僕としては何も考えずにただただ好きで翻訳してきただけだけれども、それはそれで、西洋近代を乗りこえる企てだったのかなあと呑気に思ったりもする。

もっとも、〈最大化〉ではなく〈最適化〉を、というこの本のもうひとつの大事な主張については、どこまで吸収・活用できたか。なんだかやりたいことを手当たり次第にやるばかりで、ひたすら〈最大化〉しかやってこなかった気もする……まあまだ人生が終わったわけではないので、今後は〈最適化〉をゆるやかな目標に掲げようという気にいまはなっている。

復刊にあたって訳文に若干手を入れた。大きな変更はないが、「~のである」「~なのだ」ふうの断定的口調を全体に少し和らげた。注に挙げられた書物のうち、その後邦訳が刊行された書物については情報を追加した。バーマン氏が取り上げている膨大な書物のうち、もっとも重要な二冊であるグレゴリー・ベイトソンの『精神の生態学』『精神と自然』については、佐藤良明さんのバージョンアップ新訳が出たので、これもそれにあわせて情報を更新した。

長いあいだ入手困難になっていた本書の復刊を提案してくださる嬉しいメールを文藝春秋の鳥嶋七実さんからいただいたのは、二〇一八年七月のことである。翌月、驚いたことにまた別の出版社からも同じく復刊の提案をいただき、若い編集者の人たちが複数、この本に強く反応してくれたことに大変勇気づけられた。鳥嶋さんにはいくら感謝してもしきれない。あつくお礼を申し上げる。また、この本を二十一世紀の文脈につなげる解説を書いてくださったドミニク・チェンさんと、熱い帯文を書いてくださった落合陽一さんに感謝する。そして一九八九年版『デカルトからベイトソンへ』を可能にしてくれた佐藤良明さんと中根邦之さんにも、あらためてお礼を申し上げます。

この世界、もう少し違った見方ができないか、この世界と自分、もう少し違ったつながり方ができないか……と思っている皆さんが、この本に脳味噌を揺さぶられますように。