東京に所在する会館だから名称が東京會舘とは、わかりやすい。

日頃、けっこう、おなじみの名前である。有名人のパーティーや会合場所として報じられるし、小説の舞台にとりあげられる。

たとえば、仕事ひと筋で生きてきたエリート銀行員の定年後を描いた、内館牧子(うちだてまきこ)の『終わった人』に、『丸の内の東京會舘、ローストビーフがうまいんですよ』と主人公が女性を誘うシーンがある。

『東京會舘ですか! あそこのローストビーフ、有名ですけど食べたことないんです。嬉しいです』と女性が二つ返事で応じる。カルチャーセンターで親しくなった三十九歳の女性である。二人は窓際の席に着く。

ついでだから會舘周囲の光景を引用する。

「この席から見る夕暮れは、大都会の美しさと淋しさを感じさせる。東京郊外や地方都市にはないものだ。流れる車のライトと、歩道を急ぎ足で行く人々のシルエット。林立する高層ビルの灯(ひ)と、皇居の壮大な暗い森。暗い堀」

主人公が、ここのローストビーフは他にはない味だ、と女性に説明する。ある友人を連れてきたら、運ばれたそれを一目見るなり、もっと焼いてとウエイターに申し出た、と笑いながら語る。焼き直したそれは、本来の「ここのローストビーフ」の味ではなかった。

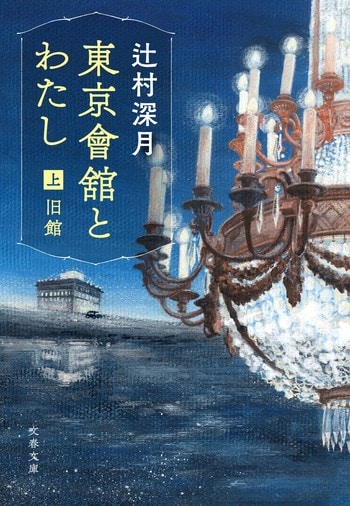

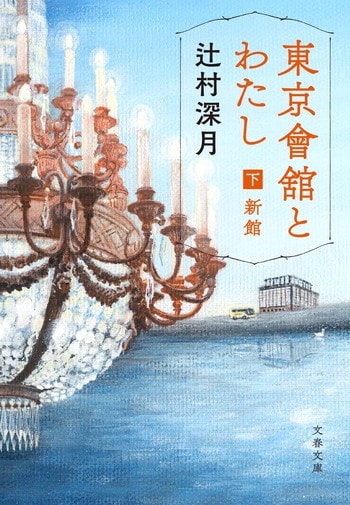

お気づきだろうか。辻村深月さんのこの作品のタイトルは、『東京會舘とわたし』である。東京《會舘》、である。これが正しい表記なのだ。屋号などの名称は、旧字や特定の文字あるいは記号を用いる。『終わった人』の作者も正確に記している。

東京會舘は大正十一(一九二二)年創業以来、ずっとこの文字を通してきた、と思っていた。それがそうでないことを、辻村さんの本で初めて知った。戦前は、東京《會館》なのである。東京《會舘》は戦後の表記なのである。

どころか戦時中は大東亜会館と改名させられ、戦争が終わると元の名に戻されたが、それもつかのま、マッカーサーが東京に進駐すると、建物を接収し、連合国軍の高級将校用宿舎とクラブに使った。名前も、「アメリカン・クラブ・オブ・トーキョー」とした。

三年後には更に、「ユニオン・クラブ・オブ・トーキョー」と改めた。

現在の東京會舘に定まったのは、昭和二十七(一九五二)年のことである。

會舘は作家やマスコミ関係者に愛された。本書でも紹介されているが、作家の三島由紀夫はことのほかごひいきだったようである。作品『小説家の休暇』に、その一端が記されている。

昭和三十(一九五五)年七月、東京會舘の近くの第一生命ホールで、三島の作品『葵上(あおいのうえ)』と『只ほど高いものはない』が、文学座によって演じられた。

三島は初日からほぼ連日、ホールに通っている。そして大抵、東京會舘のカクテル・ラウンジで「トム・コーリンス」をのんだり、ルーフ・ガーデンで夕食を喫している。

この年、茨城県下の小学六年生だった私は、修学旅行で東京見物に上京した。上野公園の西郷隆盛像を背景に記念写真を撮り、松坂屋デパートで休憩したのち、観光バスで皇居二重橋前に向かった。雨が激しくなり、バスから降りられず、皇居前広場を素通りし、馬場先門から日比谷、銀座方面に走った。バスガイドが、ここが東京會舘ですと指さした。私たちはいっせいにそちらに首を向けたが、どの建物がそうなのかわからぬまま、バスは走り抜けてしまった。東京會舘という名前は頭に残った。まさか後年、自分がこの建物に出入りする身になるとは、考えもしなかった。

思いもよらぬ、といえば、当日私たちのバスは銀座から築地に走った。隅田川に架かる勝鬨橋(かちどきばし)を見学するのである。この当時、橋は大型の船を通行させるため、定時にカタカナのハの字に開閉していた。時間が来るまで、バスの中でずいぶん待たされた記憶がある。四年後、私は勝鬨橋を渡った月島の古書店で働くことになるのだが、これまた予想もつかぬことだった。

自分のことばかり語りすぎた。辻村さんの小説は、東京會舘の歴史と、會舘にかかわった人たちのすてきな物語だから、読んでいると、つい、自分と會舘の関係に、思いを馳(は)せてしまうのである。會舘だけではない。會舘の名称から飛躍して東京の思い出に移っている。

この小説の構造が、そうさせるのだ。東京會舘の歴史と追憶は、東京の歴史と思い出なのである。そして『東京會舘とわたし』の「わたし」は、小説の登場人物ではなく、小説を読んでいる「わたし」なのである。そう、読者のことなのだ。

第七章の「星と虎の夕べ」は、なつかしい思いで読まれたかたが多いのではないか。

越路吹雪(こしじふぶき)、である。

東京會舘名物、クリスマスイブのディナーショーが出てくる。営業事務所員が越路のマネージャーの岩谷時子(いわたにときこ)を探してこい、と命じられる。本文に、こうある。

『普段は、本番前の越路さんから離れることはまずないんだが、さっき、越路さんのお友達が楽屋に挨拶にみえて長く話し込まれてね。気を利かせた岩谷さんが席を外して、そのまま、まだ戻っていらっしゃらないんだ』

この「越路さんのお友達」を、私は知っている。

元警視庁の、「狼」といわれた名刑事である。自叙伝も出され(鍬本實敏(くわもとみとし)『警視庁刑事』講談社)、本の中で越路吹雪の恋人であったことを明かしているから、公表しても差支えはあるまい。

鍬本さんは越路さんに好かれ、ショーがあると楽屋に呼び出されて、化粧の手伝いなどをした。「胸を広げてね、いろいろやる。手伝ってよ、と言われるから、やらざるを得ませんよ。楽屋にはほかの人がいるときもありましたけど、何も言わない。岩谷時子さんもいたけど、あの人はただ座って、にこにこ笑って私たちの様子を見ていましたね」(同書)

断るのも野暮だが、二人の交際は生ぐさいものではない。どちらかというと「コーちゃん」が、鍬本さんにぞっこんだったらしい。鍬本さんの方は、「話相手」のつもりだった。

鍬本さんは亡くなられたが、元刑事とは思われぬ気さくで話上手なかたであった。長身の美丈夫である。お若い頃は、さぞ持てたろう。「コーちゃん」がお熱を上げるのも無理ない。ポマードが似合う往年のスター佐田啓二に、そっくりのかたであった。

越路さん、と終始、敬称で語り、「いい方でした。本当にいい方でした」となつかしがった。

本書で取りあげられている十一篇のエピソードは、どれも興深い。

私が好きなのは第八章の、東京會舘クッキングスクールの巻である。そう、東日本大震災当日の話。

シニアコースの初回では、男はいきなり自宅で料理を作るな、と教える。なぜか。答えを聞いて、なるほどな、と感心した。

この日のカレーの味が格別であったろうことは、まるで自分が口にしているように実感した。

この章と最終章は、東京會舘そのものを色濃く感じさせるエピソードである。結局のところ、建物は人なのだ。そこを愛する人の人柄が、建物を生かしているのである。建物が客を呼ぶのでなく、人が仲間を誘うのである。

辻村さんは良き人の良き社交場を、当たり前のように淡々と物語ったのだ。考えてみると、東京會舘のような場所は、そこここにあるものではない。

最後に一言。第九章に、私のことが出てくる。帝国ホテルでの、かなり大きな地震。吉川英治文学新人賞贈呈式の、まっ最中だった。天井の巨大なシャンデリアが、ガシャガシャと音立てて揺れた。着席していた大勢の人が、いっせいに立ち上がり、出入り口の方を見た。パニックになると、えらいことになる。

とっさに、大声が出た。大丈夫ですよ、とどなったのは覚えている。しかし、そのあと何を言ったか記憶にない。辻村さんの文章で知った。あの日の、不意の言動が、名前入りで記録されて、恥ずかしいより光栄に思った。

場所は東京會舘ではないけれど、『東京會舘とわたし』の中の私であることは間違いない。