何と、切ないタイトルであろう。

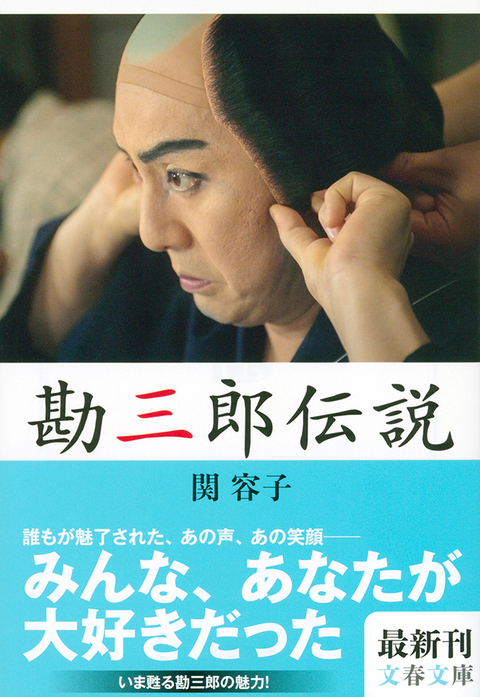

十八代目・中村勘三郎が、もはや伝説なのである。伝説として語られる人物なのである。

五十七歳で、歴史上の名優とは!

しかし、嘆いても始まらない。十八代目は、確実にいなくなってしまった。勘三郎ファンは、脳裡や胸中に刻まれた、それぞれの勘三郎の面影を思い返して、ありし日を偲ばねばならない。今後、たくさんのかたがたが、勘三郎の芸や人となりを、語っていくだろう。

フィルムに一方的に演技が定着する映画俳優と違い、舞台役者のそれは、見る人によって全く異なる。生(なま)の、一瞬の芸だからである。

観覧席の位置によっても、見方が違う。役者の表情が見えると見えないでは、感想が相違して当り前である。当然、役者の方も生身の体であるから、気分によっては、本人が気づかぬ曇りが、それこそ一瞬に、面輪(おもわ)をよぎる時もあるだろう。それを見逃す客と、目ざとい客と分かれるはずだ。

十八代目の芝居を見た人の数だけ、おのおの微妙に異なった十八代目の役者像がある、ということである。

さて、どんなことが、どんな風に語られるのだろう。十八代目ファンにとっては、ぞくぞくとするような楽しみだろう。勘三郎伝説は、これから何十年にもわたって、さまざまなことが語られ、集大成されていくのだろう。

本書は、その口切りといってよい。口切りだが、何だか完成されてしまったようで、そう言ってはなんだが、これから十八代目を論じるかたは、いささかの引け目を感じるかも知れない。

関容子さんが、十八代目のほとんどすべてを語ってしまった気がするのだ。

その証拠のひとつは、第一章の「初恋の人に銀の薔薇を」である。

中村屋と太地喜和子さんとの恋愛の実相は、関さんが文章で発表するまで、ゴシップの域を出なかった。こんな小説のような、いや、小説以上に、というより、メルヘンチックな恋だったとは、誰が想像し得よう。この第一章の中村屋こそ、嘘いつわりの無い役者の中村屋といえる。白い薔薇に銀のスプレーを吹きつければ銀の薔薇になる。このとっさの機転と洒落が、十八代目の素顔であり、名優たるゆえんなのである。

口約束ではない。実際に果たす。ここが、凄い。誰も知らぬ二人だけの、秘密の約束なのである。だからこそ中村屋は実行した。これぞ、日本男児である。この粋が、役者の華(はな)なのだ。思えば中村屋は十代で、いい女性と出会った。太地から学んだものは、多かったろう。

関さんは中村屋とかかわったたくさんの人を、ていねいに描いている。皆、きわめて魅力的な人物である。

たとえば、作家の丸谷才一氏が古稀の記念に、今まで世話になった編集者を招いて宴席を設けた。ある編集者が席上で披露するつもりで、弁天小僧の「知らざぁ言って聞かせやしょう」のパロディを作った。これを聞いた関さんが、どうせなら、中村屋に弁天小僧になりきってもらい朗々と読んでもらいましょう、と提案する。声をテープに入れ、会場で客に聞かせる趣向である。