僕は腰を下ろしたまま「ジャンピング・ウィズ・シンフォニー・シッド」のはじめの四小節を口笛で吹いてみた。スタン・ゲッツとヘッド・シェイキング・アンド・フット・タッピング・リズム・セクション……。遮るものひとつないガランとした冷凍倉庫に、口笛は素晴しく綺麗に鳴り響いた。僕は少し気を良くして次の四小節を吹いた。そしてまた四小節。あらゆるものが聴き耳を立てているような気がした。もちろん誰も首を振らないし、誰も足を踏みならさない。それでも僕の口笛は倉庫の隅々に吸い込まれるように消えていった。(同)

ミルドレッド・ベイリーは30~40年代に人気のあった女性歌手。同時代の黒人ジャズ歌手の代表的存在がビリー・ホリデイだとすれば、ベイリーは白人ジャズ歌手の草分けだと言える。ビックス・バイダーベックは、20年代に活躍し、31年に若くして死んだ白人コルネット奏者で、ウディ・ハーマンは40年代に人気を誇ったビッグバンドのリーダー、バニー・ベリガンは30年代の「スウィング時代」にスターだったトランペット奏者だ。

ジャズ史上の最重要人物かもしれないチャーリー・パーカーは、現代のジャズに繋がる「ビ・バップ」の創始者で、ここで「僕」が聴いている「ジャスト・フレンズ」は、パーカーが49年に録音したストリングスとの共演作だ。いささか甘すぎるがとても美しい弦楽の上でのパーカーのソロは、ため息が出るほどにすばらしい。

そして天才テナー・サックス奏者、スタン・ゲッツ。『風の歌を聴け』のテーマが「カリフォルニア・ガールズ」ならば、『1973年のピンボール』のテーマは間違いなくゲッツの「ジャンピング・ウィズ・シンフォニー・シッド」だ。引用したように、この曲は二度にわたって小説の中に登場する。クライマックス・シーンとも言える、冷たい倉庫の中でのピンボール・マシンとの再会の前に、「僕」は自らを元気づけるためにこの曲を口笛で吹くのだ。ちなみにこの曲は1951年に録音された『スタン・ゲッツ・アット・ストーリーヴィルVol.2』に収録されていて、「スタン・ゲッツとヘッド・シェイキング・アンド・フット・タッピング・リズム・セクション」というフレーズは、原盤のライナーノーツからの引用だ。

この2作が書かれた70年代末においても、舞台となっている70年代初めにおいても、『ザ・ミュージング・オブ・マイルス』や『スタン・ゲッツ・アット・ストーリーヴィルVol.2』は、ましてやミルドレッド・ベイリーやビックス・バイダーベックやウディ・ハーマンやバニー・ベリガンのジャズは、ある意味で完全に「アウト・オブ・デイト」だった、ということは強調しておくべきだろう。60年代に猛威をふるった「ジョン・コルトレーン~フリー・ジャズ」の熱気は70年代に入って醒めつつあったとはいえ、「ジャズは進歩する現在進行形の音楽である」というテーゼはまだ有効だったし、この2作が執筆された70年代末には、ジャズ・シーンはフリー・ジャズとは180度異なる、しかしまさに「現在進行形」だった、電気楽器とロックやソウルのビートを使ったポップな「フュージョン」が大流行していたのだった。

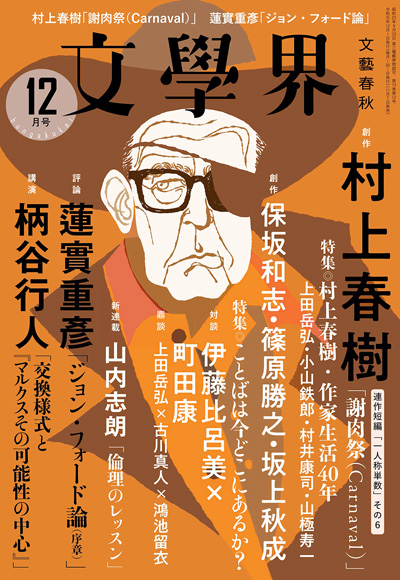

この続きは、「文學界」12月号に全文掲載されています。