お前、これに見憶えはないか? 途端に目の覚めるような色がわたしの視界を捉えた。赤い。どうやらA4の書類がちょうど納まるサイズの封筒のようである。熟しきった柿の実の、その彩度を極限まで強めたような、おそらくはその光沢のある紙質も手伝って、間接照明で控えめに照らされた店内で妙に艶めかしく独特の存在感を放っている。それを手に翳しながら訊いてくる彼の声はそれまでと変わらず穏やかなものだったが、その顔には心なしか緊張の色が浮かんでいるようにもみえる。その封筒がいったいどうかしたのか? わたしの反応はおよそ間の抜けたものだったのだろう。いや、いいんだ。彼は溜息を漏らし、もうとっくに冷めているだろう珈琲を音を立てて啜る。その声に落胆の色が滲んでいるのは明白だった。彼はそのまま封筒を元の場所に仕舞おうとする。まるでこの訪問の目的をすっかり済ませてしまったような彼の様子に、わたしは遥か遠いところにひとり取り残された気分になる。訳がわからなかった。どういうことか説明しろよ。わたしが訴えると、彼は少しのあいだ迷うような素振りをみせた末、ゆっくりと口を開いた。一緒に献血したことがあっただろう?――

間宮、と呼び捨てるべきか、それとも君付けで呼ぶか、あるいは別の愛称、例えばマミーもしくはマミやん――互いに互いのことを何と呼び合うかもまだあやふやで手探り状態の、あれは大学に入学したての頃だった。同じ学部、同じ学科の同じクラスということもあり、入学式だったかオリエンテーションの席で隣り合わせたことを機に彼とは行動を共にするようになっていた。キャンパスの敷地内には至るところに立派な枝垂れ桜が花を綻ばせ、いかにも体育会系の強引な勧誘の手を潜り抜けながら、気になった部活やサークルの活動を見学しに行ったり、購買部で新品の教科書やノートその他文房具を調達したり、勝手のわからない学生食堂でこわごわ食券を買い求めてみたりするなど、おそらくはその他大勢の学生と変わらない初々しい気分に彼もわたしも浸っていた。学生課に程近いところに花壇やベンチで緩く囲まれた石畳の広場があり、ある日、そこを通りかかると、白く大きなバスが停められていて、その周りで係員たちが頻りに大きな声で協力を呼びかけているのを、そのとき彼とわたしのどちらが先に気がつき、誘いの声をかけたのだったか、ともかくもわたしたちはそのバスに乗り込んだ、そのときの記憶が朧げなモノクロームで甦る。

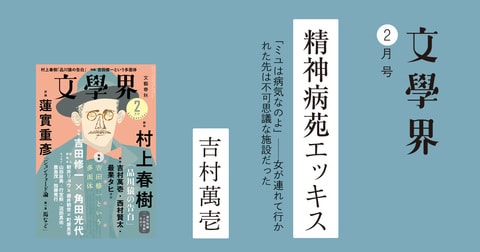

この続きは、「文學界」2月号に全文掲載されています。