アメリカのトランプ大統領に、「独裁者」と呼ばれた、キューバのフィデル・カストロ前国家評議会議長が亡くなって、4年が過ぎようとしている。

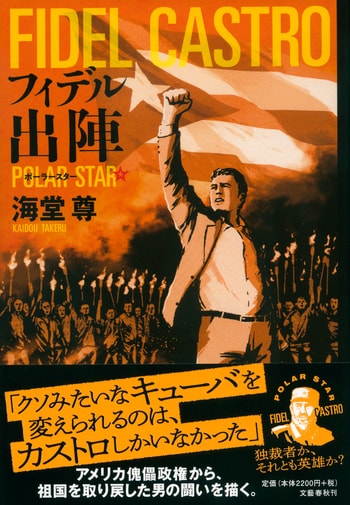

キューバの英雄チェ・ゲバラと、フィデル・カストロの物語を描き続ける海堂尊さんが、最新刊『フィデル出陣』に寄稿した、エッセイを特別に公開する。

「独裁者が死んだ」とトランプ大統領がツイート

人は小さな窓から、自分だけの風景を見る。だから人はまず、自分のことを考える。

次に、身の回りの家族や友人に目を向ける。

やがて視野を広げて街、国、世界のことを考え、そうして大人になっていく。

その思考形式が政治に昇華される。だから政治とは本来、人類への愛になるはずだ。

本作の主人公、フィデル・カストロはその意味で純粋な政治的人間だ。毀誉褒貶が強い人物で、2016年11月25日に彼が亡くなった時、トランプ米大統領は「独裁者が死んだ」とツイートした。それはいつも彼の無教養な戯言として、世界中から失笑された。

カストロの地位は、独裁者といわれても否定できないくらい権限が集中していたのは事実だ。

だがそれはアンチが用いる言辞で、一般市民はそう思っていない。おそらく、彼が自分の言葉に責任を持っていたからだ。そのことはハバナ大学入学からモンカダ兵営襲撃後にメキシコ亡命までの青年時代を描いた本作『フィデル出陣』でも、十分に理解していただけると思う。

フィデル・カストロの演説は長いことで知られ、国際連合総会の最長演説時間を誇っている。

だがその言葉は空疎ではなく、常にキューバ国民の実態を掴み、心情に沿っていた。

だから革命広場でフィデルが5時間も6時間も延々と喋り続ける演説を、100万人の市民が集まって聞いたのだ。もちろん彼とて人間なので、しばしば間違えた。キューバ国民はその都度怒り、文句を言い、非難したが、最後は「まあ、フィデルだからなあ」と言って許した。

フィデルがやることには私心がなく、国民のために猪突猛進しているということを、誰よりもキューバ国民が、よく理解していたからだろう。

フィデルを知る人からこんな逸話を聞いたことがある。ある日フィデルが最新機械のある医療施設を訪問し、担当の専門医から機械の説明を受けた。だが多忙な最高指導者は途中で切り上げ、次の現場へ向かった。数ヶ月後、再び彼がその施設を見学した。するとフィデルは担当者に、前回説明したところまで自分で要約し、説明書を自分で読んで更に理解を深め、最新機械の利点と問題点について説明を求め、あまつさえ改善方法にまで言及したという。

にわかには信じ難いが、あらゆる領域で似たようなエピソードがあるという。

これではキューバ国民が、フィデルに心酔してしまうのも無理はない。

翻ってわが国では、フィデルとは正反対に、宰相が自分のお友だちばかり優遇し、正義を挫き、失政しても言を左右にして責任を取ろうとしない。なんという違いだろう。

この点だけでも、日本人のひとりとして、フィデルに統治されたキューバを羨ましく思う。

コロナという厄災を経て、新しい世界へ。

本連載が終わったのは2019年12月で、コロナのない世界は、今思うと平和だった。

半年足らずで世界がここまで激変するとは思いもしなかった。コロナはとんでもない災厄だが、同時に知恵も教えてくれた。

災厄を避けるために、「窓を開け、密を避けよう」ということだ。

そうすれば視界が広がり、違う世界がある、ということに気づかされる。

この物語は独裁者に抵抗する市民の物語でもある。独裁者は市民を分断し、互いに憎しみ合わせ、その間に自分の周りだけ優遇するシステムを作り、のうのうと甘い汁を吸う。

そんな独裁者は、できるだけ長く権力の座に留まろうとして、ルールまでも変えてしまう。

メディアを支配し、自分たちに都合のいい情報だけを垂れ流す。

そんなメディアにご褒美を与えることも忘れない。

独裁者に接した人はたいてい、あの人はいい人で、言われるほど悪い人ではない、と言う。

だがそれは独裁者の目の届く、あるいは手を触れられる、お友だちにだけ見せるエビス顔だ。

本来、政治家とは、自分と関係しない名も無き国民のために働かなければならない。

なぜなら政治家は国民が納めた税金で養われているからだ。

そうしないのは政治家ではなく、政治ゴロである。その意味で日本の政権担当者は上から下まで、卑しい政治ゴロしかいないように見えるのは、悲しむべきことである。

キューバを変えたフィデル・カストロ。我々も声を上げるしかない!

腐った政府を変えるには国民ひとりひとりが声を上げる必要がある。そんな中、検察庁改革法案に反対する趣旨のツイートが1000万を超え、強行採決を目論んだ自公連立政権の蛮行を、水際で食い止めた。この時、多くの作家も賛同の声を上げたが、「ステークホルダーとして自覚を持て」などという発言で、そのムーブメントを抑え込もうとした輩も散見された。

笑止千万である。

作家は筆一本で世に斬りかかる、無頼漢のドン・キホーテだ。危機を誰よりも早く察知し囀り告げる「炭坑のカナリア」であるために、決して「企業や行政等の利害と行動に直接・間接的に利害関係を持つ」利害関係者=「ステークホルダー」になってはならない。

密室で密集し、密接に圧力を掛け、情報を封鎖し声を封じる。それが体制マフィアの手口だ。

そんな手練手管に、決して籠絡されてはならない。私は最新刊『コロナ黙示録』でその惨状を、「類は友を呼ぶ」の現代バージョンで、「クソのツレはクソ」と表現した。

日本では首相が新聞の政治部キャップと宴会して懐柔し、検事総長候補だった東京高検検事長は記者と接待麻雀に興じ、捜査情報を融通してメディアの偏向報道を誘導する。

ここまで野放図でずぼらで醜怪な政権を増長させたのは、テレビ、全国紙などを筆頭とした、大メディアの大罪でもある。現在の日本の惨状は、独裁者が官邸経済官僚(KKK)と結託し、メディアとの共同謀議で作り上げた、腐臭を放つ老廃物の集合体だ。

だが穏健な日本国民は銃弾も発さず、ただ声を上げることで、世の中を穏やかに変えようとしている。こうしたやり方には、天国にいるフィデルもさぞや驚愕しているだろう。

そのことは、日本人のひとりとして、誇らしく思う。

ただし前世紀半ばのキューバでは、そんな綺麗事で変革することは困難だった。

だからこそ彼は銃を手に、多くの青年の屍を重ねて進軍した。それが必然だったことを本書を読んで理解していただければ幸いである。同時に現代の日本では、そんな血腥い行動に出なくても社会を変えられるという手応えが感じられたことは、幸せだと思う。

市民にとって声を上げるのは生命線だ。後ろ暗い連中は、そうした声を封殺しようとする。

国民の負託を受けた政治家が、国民の声を聞かないのであれば、自ら声を上げるしかない。

声を上げれば、世の中は変わる。

ただし発言は自由だが、それには責任も伴う。それは地位が高くなればなるほど重くなる。

本書の主人公、フィデル・カストロはその意味で、壮大な発言をし、その責任を果たそうとしてもがき続けた人物である。今の日本ではそんな彼の姿が眩しい。本書で彼の謦咳に触れ、しばし彼の人生と現在の日本に思いを馳せていただければ、作者としては望外の喜びである。