新型コロナウイルスが再び、感染拡大し、第8波の到来とも言われる中、医師であり作家の海堂尊さんと、ロンドン在住の免疫学者・小野昌弘さん、熊本大学国際先端医学研究機構・須田年生機構長が、「第8波」への向き合い方とパンデミックの「終わり」について語り合った。

海堂 今日は、北里柴三郎先生の出身校である「熊本大学」にお招きいただき有難うございます。熊本大学国際先端医学研究機構(IRCMS)の須田年生機構長に、オーガナイザーを務めていただき、IRCMS准教授であり、免疫学者として、インペリアル・カレッジ・ロンドンで准教授も務める小野昌弘先生とともに、「コロナと、パンデミックの終わりと北里柴三郎」について、話し合っていきたいと思います。

須田・小野 どうぞよろしくお願いいたします。

海堂 さっそくですが、感染者の増加傾向が続き、11月の終わりの時点では私たちは「第8波」と向き合っています。ロンドンで研究を続ける小野昌弘先生に、改めてお聞きしたいのですが、イギリス政府は、パンデミックに、どんな対応をしてきたのでしょうか。

小野 私は2009年から、イギリスで研究をしてきました。イギリス政府の取り組みは、成功と失敗、両方があります。当初、パンデミックへの対応を3種類、用意しました。

1つ目は、コロナ患者が爆発的に増えた状況で、医療資源をコロナに集中する。大量の重症患者に備えるという目的でした。具体的には、ナイチンゲール病院という、コロナのための野戦病院を作ったんですね。これが後に、大問題を引き起こします。整形外科や耳鼻科などで、生命の危機に繋がらない手術は、すべてキャンセルとなった。このために数カ月という期間、きちんとした医療を受けられない人々が溢れてしまった。

次に、パンデミックが起きるとほぼ同時に、解決を目指して、ワクチン開発に取り組みました。オックスフォードのグループが取り組み、政府が出資、支援しました。政府の支援の額としては、イギリスと日本は大差がなかったのですが、「ワクチン開発」で結果が出たのは、イギリスです。

3つ目は、コロナ変異株の徹底したモニタリング体制です。調べ尽くした結果、変異株がどういうものか判明し、オミクロンでもワクチンで制御できる見込みがついてきた、という状況です。

イギリスは、2022年4月に「イギリスにおいて、コロナ対策は終わりました」という宣言をしましたので、こういった重点的な対策はすでに終了しています。

この宣言をした理由は、致死率です。インフルエンザに比べて、20倍高かったのですが、ワクチンの影響で、危険性が減ってきたと。もう一つは、医療資源をコロナに集中したことで、1年以上治療を待ってるという患者さんも出てきた。30万人の人が、「治療を受けられず、働くことができない」と状況になってしまったからです。

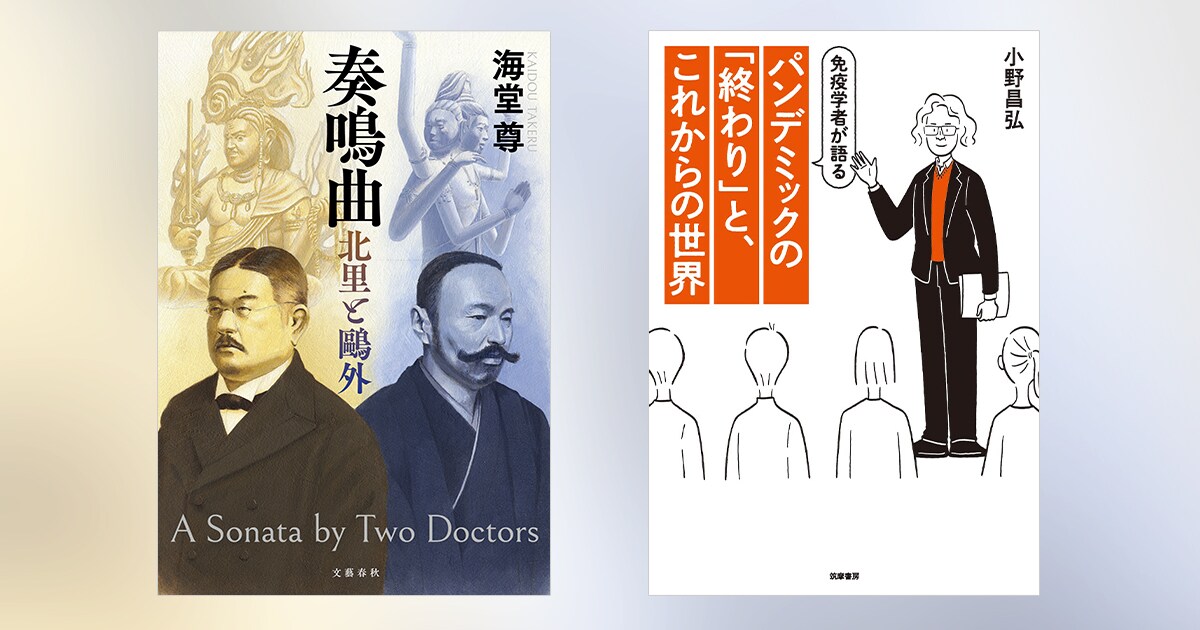

海堂 とても分かりやすく、イギリスの状況を伝えていただきました。さらに詳しくは、小野先生の著書『免疫学者が語る パンデミックの「終わり」と、これからの世界』をお読みください(笑)

コロナ禍こそ、温故知新の精神を!

小野 有難うございます。今回は、海堂さんに熊本に来県いただいたこともあり、出身の偉人「北里柴三郎」先生の話もしたいと思っています。

私がロンドンで研究をしているときに、同僚のポルトガル人の研究者に「研究、実験で使う口の小さい試験管の一種フラスコが、『キタサト』と呼ばれている」と聞きました。これには驚きました。感染症と戦う時代だからこそ、北里柴三郎先生の偉業を、日本人としてもう一度、見つめなおすべきなのかな、と思いました。海堂さんが、北里柴三郎を小説として、書こうと思ったきっかけは、なんだったのでしょうか。

海堂 フラスコの件は知らなかったですが、やはり偉大な存在ですね。感染症は、これまで何度も、人類に襲いかかってきました。コロナ禍と向きあう私たちにとって、明治時代の医師たちの物語は、まさに温故知新であると思ったのです。そのうえで、2024年に新しい千円札の顔となる北里柴三郎を主人公とした小説を書けば、たくさんの方に読んでもらえるのではないか、と(笑)。

須田 ここ熊本でも、たくさん読まれるでしょうね。海堂さんが感じた「温故知新」とは?

海堂 明治12年のコレラ大流行は患者16万人、死者は10万6000人に達しました。長崎に上陸したコレラを迎え撃ったのが北里です。この時にコレラ菌を日本で初めて確認した北里は、ドイツ留学を勝ち取ります。そこで、ローベルト・コッホ研究所の門をたたき、破傷風菌の純培養に成功し、血清療法を確立させるという、世界的な業績を上げるのです。このときの「感染症への対策」は、今の日本が学ぶべきことが多いと思っています。

北里は、滞在先のベルリンで、もう一人の偉人と再会します。東京大学医学部の先輩・森鷗外です。鷗外はコッホ研究所に所属し、1年間、北里とともに過ごしました。この時、鷗外は北里に実験の初歩の手ほどきを受けているんですよね。

須田 『奏鳴曲 北里と鷗外』を読んで、感銘を受けたのが、まさにその場面です。ドイツ留学中の森鷗外は3年たっても、結果を出せていなかった。鷗外が、ベルリンのコッホ研究所を訪れた時、北里が仲介するんですよね。小説のなかで、コッホは、「シバ(北里)がそこまで言うなら、ドクトル・モリを受け入れよう」と言って、受け入れが決まります。

熊本大学の学生も、日本中の若者も、これから海外で学ぶ機会が増えると思います。そのときに語学力は大事ですね。鷗外は天才的なセンスで、上層部とも交流を重ね、恋愛までしています。そして、留学中に、彼の思想が変化していく。留学というのは、自分を見つめる時期だと思うんです。二人の医学者の運命を分けたのが、ベルリンでの日々だった。その後、二人はインタラクションし続けていく。これがタイトル『奏鳴曲』のもとになっているんですね。

海堂 おっしゃる通りです。鷗外の留学は、1年ごとに3カ所で学ぶ、というもので、当時としてはノーマルな形です。北里は「コッホのもとで学びたい」と6年間、ずっとコッホ研究所にいた。こちらのほうが異例な留学でした。

須田 この小説で、もう一つ印象に残っているのは、「脚気論争」の部分です。脚気とは当時の日本で流行し、神経の障害によって手足が麻痺し、しびれなどを引き起こすものです。当時、海軍は、脚気の原因が食べ物にあると考え、軍の食事内容を見直し、脚気を激減させた。ところが、陸軍の軍医だった鷗外は、病原菌説を支持し、陸軍では、約2万8000人の死者が出た。「脚気」をめぐって、科学で知見が出てきても、陸軍のなかでは反映されなかったんですね。そのあたりは、ロンドンで研究されている小野先生はどうお考えですか。

小野 組織が理屈を作り、その理屈のために、組織ごと心中する結果となる。まさに今の世の中でもよく見られることだと思います。『奏鳴曲』でも、科学の知見よりも、組織の論理を優先してしまう、という典型的な事例として描かれており、現代社会の問題点が浮き彫りにされていますね。