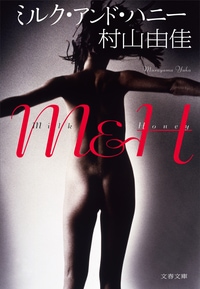

本書は作家・村山由佳の代表作にして文学賞三冠に輝いた奇跡の傑作、『ダブル・ファンタジー』の続編である。

この小説が「週刊文春」に連載されていた当時、私は雑誌を手にしてまず、何を措いても『ミルク・アンド・ハニー』のページを開いていた。

前号で主人公・奈津が出したメールに、相手はなんと答えるのか。返ってきた言葉に対し、奈津はどんな景色を見るのか――。一号読むと次週がもう待ちきれない思いでいたものが、ある時、誤って一週読み飛ばしていたことに気づき、ああっ! と叫んだ。仕方なく、バックナンバーを取り扱っていそうな書店を探したものの、あいにくその号は置かれておらず、激しく葛藤した後に、文藝春秋の自分の担当編集者にメールした。「私、『ミルク・アンド・ハニー』の愛読者なのですが、前号のコピーを送ってもらえませんか」と。こんなことを頼んだのは初めてで、今に至るまで唯一のことだ。

一週分のストーリーが抜けたところで、連載と連載の間は、想像で補える部分もあるかもしれない。もし、それが他の小説だったなら。

けれど、本書の場合、それは無理だ。なぜならこの小説は、その一週で、主人公奈津の置かれている状況も、見ている景色も、すべてが、がらりと変わってしまうから。なぜそんなことになったのか、と読者には到底想像がつかないことが、たった数行の、的確すぎるほどに的確な感情描写と、際立ったセリフひとつによって見事に繋がり、まったく違うところにあった境地と境地の間が埋まる。奈津の隣に今誰がいて、誰のどんな言葉を、腕を、求めているのか。心や求めるものが変わってしまったなら、誰のどんな態度や言葉でそれが引き起こされたのか――だから、すべてが見逃せない。一回一回の文章や表現における小説の濃度がそれほどまでに高いのだ。

前作『ダブル・ファンタジー』で、脚本家・高遠奈津は敬愛していた演出家・志澤に導かれるようにして、夫・省吾との穏やかだが、素知らぬ抑圧に満ちた暮らしを飛び出した。そこから、さまざまな出会いと心の変遷を経て、若手俳優大林一也と結ばれ、その物語を一度閉じた。しかし、ラスト、ふっとした数行が舞い込む。

ああ。

なんて、さびしい。

どこまでも自由であるとは、こんなにもさびしいことだったのか――。

この数行に長く心を惹きつけられていた私たち読者にとって、『ミルク・アンド・ハニー』はまさに待望の続編だった。